心悅幸福樂│轉念,佛心自在:拜倫.凱蒂與《金剛經》的對話│讓覺醒功課成為每天早餐的主菜,它會為你帶來完美的一天

標題: 轉念,佛心自在:拜倫.凱蒂與《金剛經》的對話

作者: 拜倫.凱蒂, 史蒂芬.米切爾

翻譯: 蔡孟璇

出版: 一中心有限公司

連結: https://pse.is/M78U4

生命中的一切難題、一切苦難,都來自於你的心。

當我們不再向外追尋索求,而是向內探究,

真相會解放我們,讓我們從一切執著中解脫。

享譽國際的心靈大師拜倫.凱蒂,自一九八六年覺醒於真相以來,幫助上百萬人與他們的人生難題和解。許多人稱凱蒂是一位真正的開悟者,擁有一顆「佛心」,無論發生什麼都能看見生命的喜悅。但是凱蒂教導我們,她所做的,只是對每一個想法做「覺醒功課」(The Work)。

「透過『覺醒功課』,我們便能在平靜中看見心的本質;一旦了解心的本質,痛苦便無法存在。」凱蒂說,「悲傷、憤怒、怨恨,都是相信我們那些惱人念頭產生的後果。質疑這些想法,它們就會失去控制我們的力量。」。

主持人:

好,首先感謝你願意讓自己的心安靜下來,好好的讓以下的訊息進入你的內心,今天呢,很開心地邀請到一念之轉的專家張嘉蘭小姐,來跟我們線上分享轉念,佛心自在:拜倫.凱蒂與《金剛經》的對話,跟聽眾朋友打個招呼吧!

嘉蘭:

大家好!

主持人:

為什麼會想要來跟大家分享這本書呢?

嘉蘭:

我分享這本書其實已經很久了,我跟拜倫.凱蒂學習覺醒功課前後差不多三年多的時間,去年我取得了國際認證協導師的資格,目前在全世界只有五位認證協導師是會講中文的,全世界目前大概200多位認證協導師分散在世界各地。

這本書是凱蒂的新書,英文版在前年就出來了,這本書是詮釋《金剛經》,之前她有一本詮釋《道德經》。

《金剛經》對於中國人來說,是很親切的一本經典,所以當這本書寫出來之後,我就非常的好奇,想看看她是怎麼來解讀這本書的。在中文版還沒有出的時候,我就在喜馬拉雅這個語音平台,以口譯的方式,大概花了前後有一年的時間,根據自己的學習進度,以及我帶讀書會的進度,把這本書就已經介紹,等於翻譯完畢。

看到中文版出來,真的非常開心。

主持人:

因為訪問過Sophia來跟我們分享也是一念之轉的另外一本書,可能會比較不太清楚一念之轉,再稍稍簡單跟聽眾朋友解釋一下,到底是一個什麼樣的技巧跟方法呢?

嘉蘭:

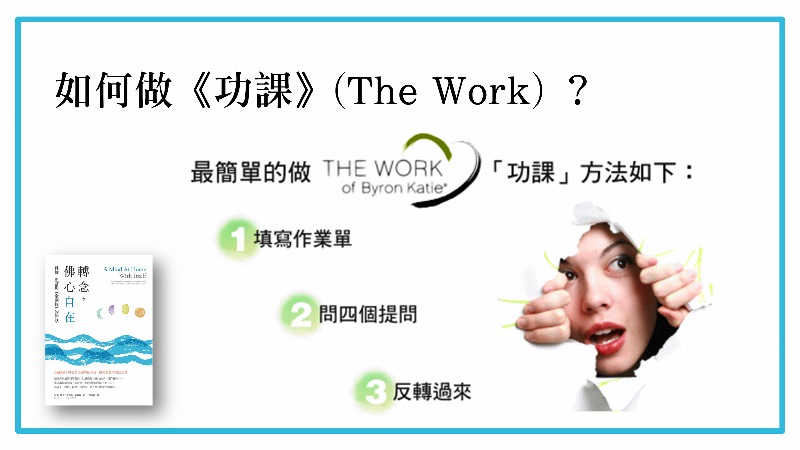

一念之轉之前翻譯成轉念作業,在凱蒂的這兩本新書,出版社或譯者把它改成覺醒功課,事實上後者更接近它的精髓,最官方的翻譯其實就叫做拜倫凱蒂功課,英文叫做The Work of Byron Katie。

它到底是什麼呢?

它不是一個理論,也不是一個哲學,是一個非常接地氣的實修方法。

講它是實修方法,其實也是一個動態的,以經驗為基礎的一種靜心冥想。

它是一個過程,基本上是任何讓你感到困擾的時候,你去找到困擾你的那個念頭,然後將這個念頭經過一個過程。

這個過程是什麼呢?

是以四個提問跟反轉,讓你跟你的內在一起走過這個過程,這整個過程叫做功課,The Work,所以為什麼剛剛說它是一個實修。

比如說,你如果有個情況,你覺得今天這個人很不關心我,也許老公回來,沒跟你打招呼,嫌你菜煮的不好吃,你馬上覺得他根本不在乎我、他不關心我,不尊重我。

當你升起這樣念頭的時候,功課的過程就是讓你首先先找到一個這樣的念頭,然後你開始這套過程叫做探究,或者說質疑,英文叫做question。平常來到我們腦子裡的念頭,我們通常是很自動的就相信了!一相信我們腦子馬上找出各種例子來佐證,說你看吧!它就是這個樣子!

功課,讓你跟你的念頭之間,有一個去嘗試、去瞭解的一個過程,在那個情況之下,他不關心我、他不愛我,那是真的嗎?這是第一個提問。

第二個提問,不管你的答案是什麼,如果你的答案說是啊!那是真的啊!對,他態度那麼惡劣,第二個提問,你能完全知道那是真的嗎?

或者你能百分之百確定那是真的嗎?他不關心你。

這個回答,要注意的是,我剛剛說過,是以經驗為基礎的,它不是一個推理,這個時候就是要讓你自己靜心去跟那內在一起,你的內在,當你夠靜的時候,它會有聲音出來。

再給自己機會去問這是真的嗎?

不管是或不是,這個不是重點。

第三個問題,當你相信這個念頭的時候,發生了些什麼,你有些什麼反應?

然後你去看到,在我認為他不關心我的時候,

我內在起了什麼變化?

我外在起了什麼變化?

我怎麼對待對方?

我怎麼對待自己?

第四個問題,如果在同樣的情況之下,我沒有這個念頭,我又會是怎麼樣的?

所以在一個靜定的情況之下,再回去看當時發生的情形,夠靜的時候,你的內在會給你看到,你原來看不到的。

這四個問題之後,我們來做反轉,這也是為什麼之前會翻譯成轉念作業。反轉,就是把你原來「他不關心我」這樣的一個念頭,找到各種 相反的反轉,一個是轉給對方,比如說,其實是有沒有可能是「我不關心他」,另外一個是完全相反,「他關心我」,另外一個轉給自己是「我不關心我」,這些反轉不是在讓你去改變你的想法,完全不是,它只是給你一個機會,去看看這個有沒有可能是真實的呢?

然後,你在那個時候就要回到當時發生的狀況,自己去找特定的例子。

比如說我不關心我,那個時候靜下來,我如何不關心我,我有沒有不關心我?

如果我有,那是什麼樣子?我做了些什麼事情?

包括我不關心他,我能不能也找到例子,在那個時候我不關心他。

我們只是去看看這個可能性存不存在,然後當你能夠找到具體的例子,你走完這個過程之後,你對原來那個經驗跟那個概念就有點鬆綁了,就說哦,原來好像不僅僅是「他不關心我」,不見得完全真的是這樣哦,所以就是這樣一個方法。

主持人:

講得真精彩,這本書是很有趣的,竟然把《金剛經》這個概念完全融入覺醒的功課,到底怎麼把它融合在裡面呢?

嘉蘭:

這個問題非常好,熟悉《金剛經》的朋友知道一開始其實就是須菩提問了佛兩個大問,如何降服你的心,然後你的心應云何住,你的心應該住在什麼地方呢?

之後佛就開展整了他的回答,那這跟覺醒功課有什麼關係?

覺醒功課我剛剛做了簡單的介紹,對我個人而言,它就是一個安心之道,心亂的時候、困惑的時候,或任何有困擾我們念頭的時候,當你走過功課這樣的一個過程,尤其在第四問的時候,我剛剛提到,如果在當時的情況之下,沒有這個念頭,你又會是怎麼樣的呢?

這個時候,你是以一個類似旁觀者的角度,回到當時的場景裡去看發生了些什麼,看看對方的表情,你再聽一遍對方在說些什麼。大家都有這樣的經驗,當我們自己在情緒很混亂的時候,覺得別人在批評你時,你其實是不完全在聽的。

在我第四問的時候,我再聽一次對方講的話,有些原來漏掉的東西會出來。

心靈方面修行的朋友就知道,我們人通常只會看到我們相信的,看不到我們不相信的。

我為什麼會在這本書的序裡頭講,我覺得覺醒功課是佛所謂「不立文字,直指人心」的實踐,這些答案都是來自你自己的內在,換句話說,在這個過程裡頭你練習跟你自性連結,而自性內在有所有你需要的答案,你透過一次又一次的練習,內在的答案就一直出來,你跟你原來的自性就越走越近。

而《金剛經》在講的也就是你怎麼安撫這顆永遠捉摸不定、動蕩不安的心,把你每一次讓你困擾的念頭,凱蒂在書上也說了,你每一次在這個念頭上,你可以實際從這個念頭裡解脫,或者開悟。

這本書裡頭也提到很多有關我們一般人認為開悟的迷思。

比如說我現在問大家,你認為開悟是什麼?

你可能會覺得,那是一種好像很遙遠不可及的狀態,或者說這個人開悟以後可能長生不老,甚至不會生病,容光滿面,各種圓滿。在我們腦子裡,對開悟有很多的想像。

凱蒂說,你如果直接問我開悟叫做什麼?

我其實不知道那個叫做什麼,我也不知道什麼叫做開悟,別人會認為說我是開悟的,但我真正不知道那是什麼。我只知道一件事,當我被一個念頭困擾住,當我感覺到痛苦的時候,能從這個痛苦解脫,我就在這個念頭上開悟了。

所以她把有關於開悟的這種神秘的,我們認為神秘的這種狀態,她用很直接了當的方式,就把它表達出來了。

主持人:

我這邊有一個問題,是聽眾朋友或是一般大眾可能想要問的問題,當一件事情來的時候,也許我的情緒來了,這四句話連想都不敢想,也不會想要特別去想,那應該要怎麼辦呢?

嘉蘭:

你情緒來的時候,你其實是完全沒有辦法控制的,在當下你是沒辦法控制的,所以當下怎麼發生,它就怎麼發生。

重點在這裡。

當這個發生過後,你可以處理它。怎麼處理?凱蒂在《一念之轉》這本書裡頭有提到,但是她並沒有直接了當說出來,所謂創造的過程。

創造的過程是什麼?你一定先有個念頭,然後有感受,你有一個感受之後你會去採取行動,因為你不喜歡那個感受,你就會做事情,或採取行動,行動之後就有結果。

當你感覺到情緒上來的時候,它就像一個鬧鐘一樣,讓你知道你一定有一個念頭,在你的情緒之前,一般人其實沒有到靈敏到這個程度,至少可能是同時,然後坐下來。

功課裡頭有個工具,這個在網站上都可以免費取得,等一下會跟大家分享(https://thework.com/sites/chinese-traditional/),這個作業單,你就可以寫下來。

比如說,剛剛我說那個在廚房裡炒菜的情況好了,這先生進來,嘗了一口就說難吃死了之類的,你心情很生氣。

之後你就回到自己,我知道我當時很生氣,然後你眼睛閉起來,你再回溯剛剛那個經驗裡,我為什麼覺得很生氣?

你肯定有好多個念頭,他很粗魯、他不關心我、他太挑剔了,你肯定有一堆念頭。然後呢,這個作業單就是讓你把這一堆念頭,利用這個作業單把它梳理出來,梳理之後,你就可以開始做功課,用剛剛我說的四個提問跟反轉。

所有做功課經驗的人,幾乎都這麼說,在做完功課之後,你原來那個念頭就鬆綁了,不再那麼堅持,真的只是這樣子,因為你也看到自己的那一部分,可能他下班回來,我看到他那個臉色,我都已經心裡就覺得討厭他了,覺得進門,一天沒見還板著一張臉,把辦公室那個氣氛都帶回家裡了,當你看到你自己的部分,你就稍微鬆動了。

然後你持續做這個練習之後,你慢慢對你的念頭的覺察力越來越高,當你覺察力越來越高的時候,而且你做練習更久之後,會有自動化的反應,也就是說你等於是在重新,講訓練也好,就是不自覺地,它會在你內在起作用。

比如說,下次類似事情發生,他不關心我又冒出來的時候,你這個時候可能就變成一個問號了,這也是凱蒂書上講的,當我們每一個念頭都結束在一個問號的時候,就是痛苦的結束。

你可能馬上會有第二念,那個是一個沒有語言的質疑,就是很自動的,你馬上會有一個,好像不是一定是這樣,是真的嗎?我自己在我身上看到的,是一個很自然的改變,不是刻意去做些什麼事情,而是當你開始看見,你自己的看見,你跟你的念頭之間就開始有了距離,在它再來的時候,你不再馬上認為它就是真的了,而且你對原來經驗的認知會改變。

當你改變你對過去經驗的認知,你就改變了你對未來的投射,因為我們知道過去、現在、未來其實是一個幻相,它其實是同時存在的,它都是在當下發生的。

當你過去的這個經驗,已經不再是你原來的認知,而是一個新的認知的時候,你自己的反應模式自然會改變。

主持人:

剩一點點時間,可不可以來跟聽眾朋友講一下,金錢跟一念之轉到底要怎麼樣來好好的應用?

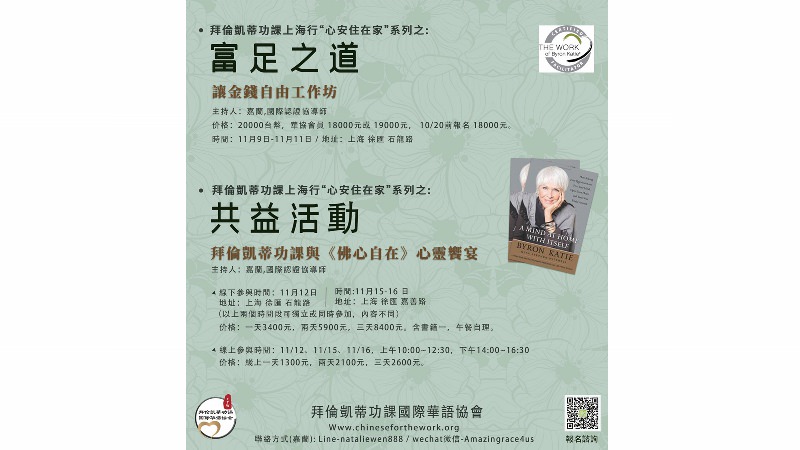

因為我看有一個活動是在上海11月9日到11日對不對?

可不可以介紹這個活動在講什麼?

嘉蘭:

凱蒂的覺醒功課適用於各個主題,我今年曾經辦過一個是關係方面的主題,所以這次我辦了一個富足之道,讓金錢自由的一個工作坊。那可以怎麼運用在金錢方面呢?

因為我們對金錢其實圍繞著種種信念,我們覺得錢可能代表安全感。

比如說,如果說我老公薪水錢不給我的話,表示他不愛我。

或者說,有人覺得別人付我薪水這個錢,表示我的價值不夠。

圍繞在金錢方面的,有種種的信念,而這些信念,很多時候是掌控我們如何生活的。

覺醒功課在這裡可以做的是,讓你找到所有這些捆綁你、侷限你,而你平常不自覺的這些念頭,然後利用在工作坊的機會,實際操作,用功課讓我們自己去看到我們自己的真相。

覺醒功課最大的一個……我自己覺得,因為在我找到這個方法之前,我也學習了很多新時代的各種方法也好、學術也好,覺醒功課是唯一讓我感到,我不必外求,我學習的這個方法,我的內在已經足夠可以給我所有的答案。

在這個工作坊透過自己的練習,你可以找到屬於你自己的真相,找到屬於自己的方法,更重要的是去看看真正的富足之道是什麼,在這個工作坊,我同時會結合在《金剛經》裡所揭示的道理。

大家都知道《金剛經》裡頭提到不可思議功德,提到所謂的你,即使有再多的金銀珠寶,你遠比不上一個人能夠受持讀誦《金剛經》,也就是說完全可以實踐出《金剛經》的這個原理,所以我們會利用一部分的時間來看,真正的富足是什麼。

而這個富足,所謂心經裡提到的顛倒夢想,其實我們很多時候全部是顛倒的,富足只能從我們的內心開始。

希望藉由這個工作坊,可以透過我自己的經驗,帶領大家找到我們內在的富足,同時也歡迎,因為我也同時辦一個線上的活動,我會把訊息留給小安,可以跟大家分享,就是閱讀凱蒂這本新書,佛心自在,我在喜馬拉雅上,大家如果找「心安住在家」,就可以找到這個語音。

我會花三天的時間,跟大家導讀這本書,因為我帶了一年的讀書會,我整理出來這本書的11大重點,如何配合功課的練習跟體驗,讓我們可以真正深入這本書,因為凱蒂的文字很有趣,她沒有宗教背景,她也沒有任何所謂的高深的學問背景。所有的說話其實是很簡單的英文,雖然很簡單的英文,但是它是有多層意義的,所謂的無量義。

你念她的書的時候,我自己的經驗是你必須是心腦同步的,就是你不可能只用腦子去念,你可能看不懂她的文字,你必須跟你的心相應,你看她的文字就非常的有味道。

我很歡迎大家,因為這本畢竟是一個中文翻譯,任何翻譯翻得再好,都可能會跟與跟原來的有一點點的距離,懂英文的朋友,歡迎他們一起對照,不懂英文的朋友可以聽聽我的翻譯,所以就可以兩邊去讓自己用你的心來體會她的文字。

主持人:

今天謝謝嘉蘭跟我們分享這麼多,轉念,佛心自在的相關的導讀和訊息,謝謝。

嘉蘭:

不客氣,謝謝大家!

富足之道–讓金錢自由,拜倫凱蒂“功課”工作坊(含“心安住在家”共益活動介紹) | 11.9-11 上海https://mp.weixin.qq.com/s/NUtb5ki5yxu3eROOvWN-uA?fbclid=IwAR3FRGk4pTJGMzyS4BQNL6VcgMQGlj-fbpWmcmCZN2etO0XGT1GfJoeL_T4

拜倫凱蒂的「功課」

https://thework.com/sites/chinese-traditional/

https://www.chineseforthework.org/

凱蒂功課國際華語協會網站

www.chineseforthework.org

英文網站

www.thework.com