by ilikeradio | 10 月 29, 2023 | 心悅幸福樂 Season1

不知道該如何談戀愛的人、正覺得迷惘不確定眼前這個人究竟對不對,或是正在煩惱是否該與目前伴侶分手的人,都能從中獲得解答。

以精神分析及心理學的人格解析為基礎,透過解讀自我和對方的戀愛人格,洞察雙方關係的本質,找到最適合自己的戀愛。

本次訪談要點,總結:

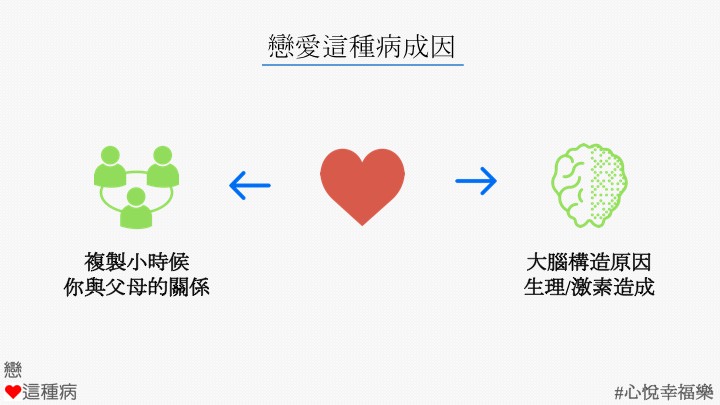

一、戀愛會變成像一種病有兩個原因: 1、大腦構造的原因 2、複製小時候你與父母相處的關係

二、練習忍受孤獨。當有機會可以自己一人,並忍受一個人的痛苦時,才可能在感情中變得比較安穩,而不是一天到晚都要靠別人。

三、有一種愛自己的方式是,去想什麼東西對你來說是有意義的?

四、當你覺得對方身上有一種病的時候,恭喜你,表示你也有這個病。

五、不要妄想你半年或一年後馬上就可以改變,要改變這個人格你可能需要花更長的時間,而你願意才能做這件事。

六、每個人心裡都有安全與不安全的部分,這九種病都是在呈現「不安」的那塊。

七、你要體認到你終究是孤獨的,你能好好的接受你是孤獨的這個事實,你比較能好好的跟一個人幸福在一起。

安:親愛的朋友又在空中跟大家見面了!

今天想跟大家介紹一本書叫「戀愛這種病」。很開心邀請到這方面專家的專家-海苔熊,來跟聽眾朋友打招呼吧!

海:聽眾朋友大家早!

安:最近你在介紹這本書,可以請你介紹為什麼會有戀愛這個病嗎?

海:事實上,戀愛會變成像一種病有兩個原因:

1、大腦構造的原因,我們在談戀愛時,大腦會產生一些變化,某些激素會讓你做出一些瘋狂的事,就像大家常說的,熱戀中就像瘋子一樣

2、戀愛其實是複製小時候你與父母相處的一些關係,有時在家庭中受到委屈或創傷,就會在感情裡面全部顯現出來,就像照妖鏡

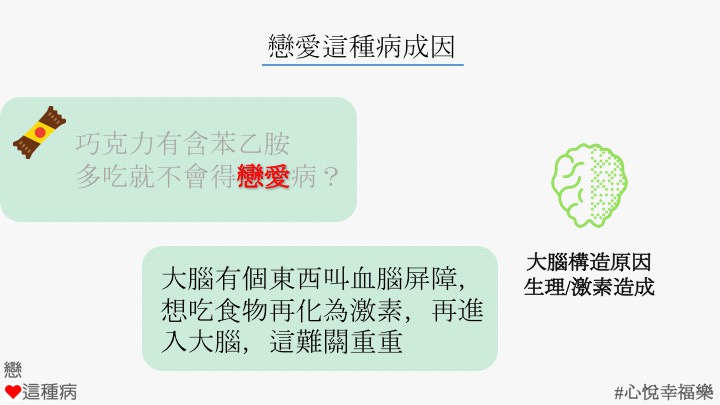

安:聽說巧克力有含苯乙胺,是不是只要多吃巧克力,我就不會得這個病?

海:那沒有用耶!

安:剛剛不是說我們大腦就是缺了像賀爾蒙的這種東西?

海:這問題很好。大家都以為吃什麼就可以補什麼,事實上,你大腦少什麼東西是很難補的。大腦有個東西叫血腦屏障,有點像是一些門,你吃各種食物再化成某些激素,再進入大腦,這難關重重,非常不容易,所以靠食物是有點困難的,藥物還勉強可以,但也很困難。

安:暫時性的巧克力可能可以緩解,但要認真的看我們剛才說的,戀愛可能是我們原始家庭所造成的。

我覺得這本書很有趣,他把為什麼會得「戀愛這種病」的特質變成九個,我更有興趣的是你有主持一個測試的,可不可以請你跟大家介紹一下?

海:老實說我第一次看到這本書時覺得有點難過,因為他搞得好像每個人都有病的樣子,無論如何,你只要做完測驗都一定會得到一種病!尤其作者岡田尊司是一名精神科醫師,他的分類其實很像我們早期做的人格疾病,有些人比較奇怪,利用這個去做一些調整的分類。

不過,這個測驗也不代表你真的有哪種病,而是你的個性可能會產生相對應的感情問題,但誰感情上沒問題呢?這只是把人做一個分類而已。

我們做線上的測量主要是想讓大家看看自己的樣子外,同時我有在收這個研究,看看這90題是不是真的適合用來測量。

空中的朋友很幸運,今天是我第一次分享這個研究結果!

從結果看起來其實沒有這麼多病,他說有九種,但實際看起來只有四種。

安:要不要跟朋友分享一下這個測驗的網址?

海:我們在失戀花園,合作的網站,本來是做有關失戀的主題,但出版社也跟我們合作,所以可以在上面做到這個測驗,大家可以先做這個測驗在買這本書,或是書的第一頁就有這個測驗。

千萬不要一邊看一邊做測驗,因為你一邊看就知道結果是什麼了。

安:所以最好先測試自己是什麼樣的狀況。

可以跟大家分享一下,我們稱為「病」的這幾個人格,有沒有什麼重點?

海:本書作者早期是寫「母親這種病」、「婚姻這種病」,做跟醫護有關的。以前的書都談與安全感有關的內容,你沒有安全感就會得到某種依附型的病。這本也一樣,看起來有九種,其實不論你在感情上是得到哪種病的人,大體上都來自同一個原因「缺乏安全感」,沒有安全感的人當中,雖然有九種,但最大宗的第一名中,我最大的經驗、收取的資料及本書內容是「邊緣型」跟「依賴型」,這兩種蠻像的。

依賴型:依靠別人,犧牲奉獻一切

邊緣型:害怕拋棄,害怕對方有天不愛自己

這兩種非常常見。

安:針對這樣的人格特質該怎麼辦?我們常說要先愛自己,但因為得不到所以才要跟別人愛,該怎麼辦呢?

海:這個問題很好!我發現很多書都會要你愛自己,但就是無法愛自己,所以才要找別人的愛啊!

依賴型跟自戀型,這樣說有點不負責任,但他們最後真正要面對的問題是「忍受孤獨」。他必須練習忍受孤獨。當他有機會可以自己一人,並忍受一個人的痛苦時,才可能在感情中變得比較安穩,而不是一天到晚都要靠別人。

而什麼是愛自己?要怎麼愛自己?愛自己不是像剛剛說的買巧克力,沒什麼效。我們研究發現有一種愛自己的方式是,去想什麼東西對你來說是有意義的?

例如:

1、做什麼事情時,可以很投入?很享受?

2、如果要寫幾個形容詞來形容你是怎樣的人,你會怎麼寫?這需要比較正向的形容詞

3、你人生的價值?有的人相信公平、自由很重要…,把你相信的價值寫下來,接著告訴別人你為什麼覺得公平很重要?自由很重要?動物保育很重要…等等

他們發現做了這些事情之後,有做的人比起沒做的人更覺得自己是被愛的

安:如果自己的父母本來就不和諧、不幸福,也許他的信念就會覺得我不值得愛,會不會又跑到第一個逃避型的人格?相信自己不可能得到幸福,現在只是苟延殘喘的在尋找愛,會有這樣的狀況嗎?

海:的確。心理學上的改變大概有3條路線,剛剛講的路線是你改變你的某些行為,做某些事情來讓你的感覺好一點,但就像你說的,有些人可能會打回原形;

另一個是改變你的想法,但不太容易,可以嘗試看看;你可以想像一下,假如小時候你是不被愛的,被媽媽虐待,你可以回想很小很小時候的自己,可能是被虐待、被欺負,然後嘗試用現在這個比較大的你,蹲下來,跟小時候的你講話,雖然你父母不愛你,但現在的你可以去愛以前的你,這個就稱為「內在小孩」;

如果這兩招都行不通,另一個方式是讓身體跟你說話,比如打坐、跑步、靈修、運動,這些是讓身體來幫你。

安:失戀的人是不是最好做些運動,或是一些關於從身體著手的方面,好像靈修派說的:「能量流通,才不會一直卡在那。」是這樣嗎?

海:我覺得兩招都可以。我以前也覺得失戀的人一直想,腦中不就卡了嗎?

但後來我發現研究上有兩種人:

一種是一直想一直卡,一直想一直卡的,他們很多可能是卡完之後就好了,並且,這個卡很重要,他必須經過這個卡才會好;

但有一些人他們是怎麼卡都不會好,一直繞圈圈,自甘墮落,很痛苦,一直好不了,這樣的人可能需要透過別的方法,像跑步、運動、靈修,換別的方式,因為這招對他來說無效。

安:我覺得大家可能會在這樣的迷霧中,有時怎麼繞都繞不出來,真的可以試試看,這裡面有很多方法。

可不可以再跟大家分享一下,這本書中還有哪些人格是可以讓大家了解的呢?

海:還有一種是大家比較容易遇到的:

1、強迫型人格:很容易有義務責任,有些規則。不是強迫症。強迫型人格會有自己的想法,一定要按照某個方式做事,東西不一定要很整齊,但你一定要按我方式做,不然就會生氣。

2、自戀型人格:這類型的人覺得自己是主角,別人都要讚賞他,覺得他很棒

這兩種人格的共通點是「主觀意識」都很強!

身邊的人你可以想像,就是得幫忙他,按他意思做,比較有控制感的一群人就是強迫型和自戀型人格。

安:我想問一下,會不會有很多人原型是這樣,但談戀愛時這些會被偽裝,表面裝沒事,其實心裡面一直打叉?

海:你真的很厲害耶!你也來寫一本好了!

不過,剛好是一半一半耶!我不曉得小安有沒有跟我一樣的想法是,假如這些人都有病,那為什麼在剛談戀愛時都沒有被發現?

安:對!

海:很奇怪啊!應該會被發現才對啊?

原因是,談戀愛就像是照妖鏡,這個鏡子一開始是沒有擦乾淨的鏡子,所以大部分人在剛開始談戀愛時,就像你說的用某種方式把自己掩飾起來,你不要說別人在掩飾,你自己也在掩飾,而且掩飾也不一定是故意要做這件事。等相處久較能信任對方時,就會原形畢露,那時才會發現,原來你是這樣!

他原來就是這樣,本性就是如此,只是一開始他沒有明顯表現出來而已;而你也是一樣,在你還沒有很信任對方時,你也不會顯現自己真實的樣子。

安:我們常說源頭來自於我們跟父母親之間的關係,或是你看到原生家庭帶給你的一些概念或價值觀,所以兩個人在一起時,就好像是把你過去的很多東西要附在對方身上,要對方接受。

我發現現在的人好像是,你有這些病你去改,不是我改才對!那怎麼辦呢?

海:我覺得你講到一個很重要的點是,當你覺得對方身上有一種病的時候,恭喜你,表示你也有這個病。因為我們很容易看到對方身上怎麼會有這些東西?自己無法接受。但實際上你自己可能也有一些你無法接受的東西。

比方說:如果你跟強迫型的人在一起,覺得好痛苦,為什麼他都會一些眉角,這時我們要想,什麼樣的人會跟強迫型的人在一起?

有兩種:

1、你跟他一樣是強迫型,你有你的規則,你的龜毛,因為他跟你龜毛的點不一樣,所以就吵架了

2、你剛好跟他是相反類型,比如對方很有規則,而你丟三落四,你為什麼會跟他在一起?因為當初某種程度很欣賞他有規劃、有未來的感覺,所以覺得他可靠,跟他在一起。

書中也提到,這些人格會形成,代表他也有一定的好處。

強迫型的好處:有規劃、能負起責任,而與這類型的人在一起的人,他們可能需要可以靠的人,這時候就要回過頭想,為什麼我會需要靠別人?

安:不管是讀者或聽眾,了解九種以後,發現自己原來是這種人格,就要對號入座、接受了嗎?可不可以說我不喜歡依賴型的,我喜歡表演型的?我可以用學習的方式跳到另一個人格嗎?

海:我覺得這好難回答。

安:江山易改,本性難移嗎?

海:以他的分類來說,他是一種人格,心理學上的人格相對來說是較難改變的,說改是比較困難的,可是在不同人的身上還是會有高高低低的顯現,做了測驗後,你不會是一個人格,而是九個人格都有分數,只是哪個比較高而已。你可以選擇最高分的三個。你說會不會改變?通常有一個人格幾乎是不會有太大的改變,其他2-3個副人格可能會做一些調整,因為你愛上不同的人,或你與這個人在這個階段會有一些不同的改變,不是完全一成不變。

如果你已經活到30~40歲,一定會有些你個人的特性,不太可能立刻轉換。

安:沒錯。另一部分是,我知道我是這樣,知道你是那樣,那接下來呢?

海:我覺得這本書的做法與其他書籍不太一樣。

蠻多寫這類型書的人會說:你就是生病啊!有病就要看醫生吃藥,要改變,要治療。

可是這本書很特別,他舉了很多歷史偉人都沒有改,當然下場也許不好,可是我的觀點是人生誰不會有各種痛苦呢?每個人都有自己的壞習慣,他只是一種型態。

你說,知道了該怎麼辦?

我的想法有兩種可能:

1、接受你就是這樣的人,你目前的個性就是如此,用這樣的個性去生活,只是要知道有些時候這些生活方式會影響你的伴侶過得很痛苦,看你要不要調整一些細部行為。

2、另一種是你很不喜歡這樣的自己,覺得痛苦,這時要請你想想你有沒有意願去做出一些改變和努力?做改變是可以的,只是可能不會太快,不會太快是指不要妄想你半年或一年後馬上就可以改變,要改變這個人格你可能需要花更長的時間,而你願意才能做這件事。

安:假如我測出是依賴型,可是我決定不要依賴,要自立自強,但還是會鬼打牆遇到不對的人,一直繞,這該怎麼辦?

海:我覺得要反過來想,你說我決定不要依賴了,要自立自強,通常反而會繼續依賴,變成一個更需要靠別人的人,真的很奇怪,叫自己不要怎樣就越會那樣。

比較重要的是,你要去好好看那個很想要依賴、受傷的和難過,然後安慰那個想靠別人、受傷的內在小孩,當他被看到、被安慰後,就會漸漸變得比較堅強,而不是說不要不要,我不要變這種人,因為你越抗拒,他就越不被看到,就會叫得更大聲說:「來看我!」

安:除了這九個人格,不會再出現第十、第十一個嗎?

海:其實我覺得不是九個,我們覺得是四-五個,沒有這麼多,而且這九個彼此之間又有重疊,有幾個也蠻像的。

你問有沒有其他的?我倒覺得可以用另一個方式來想,有沒有可能有更簡單的分法,不用想這麼多,我覺得分類的話大概是分兩種人:一個是在感情中比較有安全感的,另一種是比較沒安全感的,沒有安全感的可能有各種方式的顯現,可能透過逃避型的方式顯現,覺得自己不可能幸福,或是很依賴人把別人抓住,或透過攻擊別人、反社會人格的方式去展現他的不安全感。

每個人心裡都有安全與不安全的部分,這九種病都是在呈現「不安」的那塊。

安:了解安全感之後,當事情發生時,好像有個鈴噹想了:「咦!我怎麼又掉入這個狀態了?」

海:沒錯沒錯!有鈴噹是很重要的!小安講得太好了!我後來都會提醒大家!

因為每次都說:「去看你的內在小孩啊!去面對自己!」,這沒什麼用嘛!

最有效的是鈴噹。鈴噹不是你真的帶個鈴噹在身上,因為你不是貓!

比較有用,也是我常做的方式是,想像你食指的某個指節是一個按鈕或鈴噹,按的時候就提醒自己好像有什麼事情發生。

比方:你在依賴對方、衝突發生、攻擊準備發生時,你就按你的指節一下,告訴自己:「欸!又來囉!」

我覺得能先觀察做到這一步,已經很不容易了!

安:會不會按到皮膚都發紫,快黑掉了,還執迷不悟?

海:真的有人這樣!比如有的人在感情中是很擔心、緊張的,他們就會摳指甲或抓頭髮,讓緊張可以消退。如果你嚴重到影響到你的生活或身體,就真的需要尋求精神科醫師的協助,或諮商的人。

安:我覺得戀愛這種病不一定的病,作者寫說父親是病、母親也帶來病,好像陷入了一個僵局。

在靈修派有人說:「這世界上只有一個問題,大家從合一的一體,分一個我出來才造成這些種種的狀況。」

不知道海苔熊最後有什麼建議給大家?

海:從小安剛說的這段話,我發現跟心理學說的一樣是,你要體認到你終究是孤獨的,你能好好的接受你是孤獨的這個事實,你比較能好好的跟一個人幸福在一起。

安:嗯!要跟孤獨在一起!

謝謝海苔熊跟我們分享「戀愛這種病」這本好書!

掰掰

海:掰掰

總結:

一、戀愛會變成像一種病有兩個原因:

1、大腦構造的原因 2、複製小時候你與父母相處的關係

二、練習忍受孤獨。當有機會可以自己一人,並忍受一個人的痛苦時,才可能在感情中變得比較安穩,而不是一天到晚都要靠別人。

三、有一種愛自己的方式是,去想什麼東西對你來說是有意義的?

四、當你覺得對方身上有一種病的時候,恭喜你,表示你也有這個病。

五、不要妄想你半年或一年後馬上就可以改變,要改變這個人格你可能需要花更長的時間,而你願意才能做這件事。

六、每個人心裡都有安全與不安全的部分,這九種病都是在呈現「不安」的那塊。

七、你要體認到你終究是孤獨的,你能好好的接受你是孤獨的這個事實,你比較能好好的跟一個人幸福在一起。

by ilikeradio | 10 月 29, 2023 | 心悅幸福樂 Season1

死亡和烈日一樣,令人無法直視

但是唯有理解、看透心底這份對死亡的恐懼,才能讓生命變得更深刻、更珍貴、更充滿意義。

每個人害怕死亡的方式有所不同。對某些人來說,對於死亡的焦慮,像是生活裡的背景音樂,任何小事都會勾起時光一去不復返的感觸。對一些人而言,這焦慮更是猛烈難擋。它會在半夜三點突然襲來,讓人驚見死之恐怖而膽顫心驚,無法入眠。

本書作者歐文.亞隆,是美國當代精神醫學大師級人物。他深知,就算有最堅固、最神聖的防衛,我們也無法徹底壓制心底的死亡焦慮。它永遠在那裡,蟄伏在內心某個隱密的深谷裡。因此,作為畢生幫助人處理死亡焦慮的專業工作者,以及眼見死亡也正一步步逼近的凡人,他分享自己的觀點以及治療的經驗,讓大家在認識死亡的同時,進而活出生命的光采。

重點整理:

1.死亡,其實背後潛藏著焦慮。

2.伊比鳩「永恆的智慧」的三個觀念:

- 靈魂將滅:死後沒有靈魂

- 死亡是全然無自覺的狀態

- 生死對稱:生前/死後這兩個層面是畫等號

3.好好活出自我,死亡焦慮會大幅降低。

4.意識到人是有期限,而後會有不自覺的反應,覺察了以後會有正面的動力。

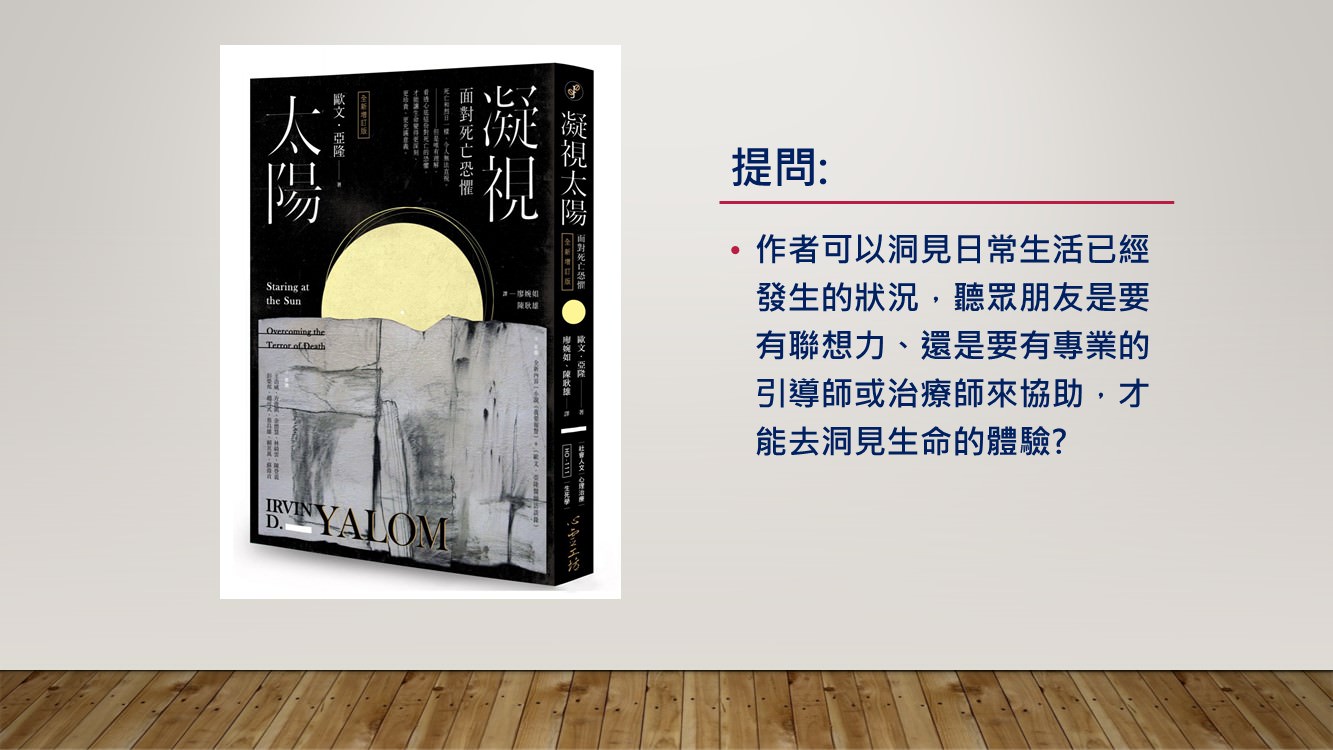

安:今天想跟大家介紹一本可能很嚴肅的來看,也可以輕鬆的閱讀,叫做”凝視太陽”,是歐文亞隆多年前作品,心靈工坊重新再版,今天很開心請到南華大學蔡教授,蔡昌雄 在線上跟聽眾朋友打聲招呼!

蔡:主持人好各位聽眾大家好,我是蔡昌雄,今天很高興有這個機會來跟大家分享歐文亞隆「凝視太陽」這本書,由心靈工坊最新出版的版本內容

安:面對死亡的恐懼,這件事情一直是在我們內在很深處裡面

可不可以跟聽眾朋友分享說,歐文寫這本書或你在推薦這本書的意義是什麼?

蔡:熟悉精神分析跟心靈治療領域的人,對歐文亞隆的大名都不會陌生,同時是團體治療的大師級人物,關於死亡議題上寫了在心理治療的非常有名的教科書,熟悉歐文亞隆的人大概對於死亡課題跟關係,怎樣透過人際關係來做療癒,這兩個特點都不會陌生,前面提的這部分有比較多學理的背景,或是比較專業的書籍,但是這本凝視太陽裡面所提的的觀念或洞見有很多實際的臨床經驗案例,提煉出來要跟大家溝通的想法,在過去的書或是實際治療工作經驗裡面都已經有了,本書比較特別的地方,看起來是寫給一般人看的,因為死亡並不屬於專家,也不會只是在治療的時候才要來面對的課題,像主持人講的每個人內心其實都潛藏著一些死亡的不安、恐懼、焦慮,如果你讀了這本書就會知道亞隆有一個很深刻的洞觀,在我們生活經驗中有一些你認為無關死亡焦慮的行為反應和想法,其實背後潛藏著焦慮.透過故事或實際案例讓大家了解關於死亡這件事。很多實際案例按照觀念、作法清楚呈現出來,讓我們有機會可以去檢視自己的生活,看是否背後有一些迴避死亡的動機照成生活的一些困擾,這本書是亞隆的觀念及經驗上怎麼去跟死亡相處並療癒它的一個非常普及化的一個版本。

安:這本書的時候裡面很多故事情節,歐文亞隆可以去洞見一些背後日常生活都會發生的狀況,但是聽眾朋友是要有那種聯想力、必須要有專業的引導師或治療師來協助,才有辦法去洞見這一些生命的體驗?

蔡:看這本書直接看跟自己生活經驗去對話就可以,去發現這方面的內涵書裡有一章是歐文亞隆把自己從小第一次接觸死亡,怎麼樣經歷的身邊親人的死亡,自己曾經經歷過一次接近死亡的車禍,後續對死亡焦慮反應及在治療再碰到案例上事情,非常生活化以個人傳記式的經驗方式呈現,沒有太多專業的門檻很庶民化的一本書。

安:沒有認真閱讀的話不會知道原來我們的意識跟潛易識可能是分有好幾層。

在第三章開始說…..覺醒經驗,教授來跟我們分享,這章所講的怎麼有辦法去看到死亡焦慮到底是怎麼回事?

蔡:第三章覺醒的經驗,主持人剛說的沒有錯,歐文亞隆在這本書裡簡化的哲學觀念,伊比鳩魯裡面的三個原則,這原則很簡單的告訴大家,針對我們在面對死亡焦慮時可能會有的困擾或是沒有覺察到的陷阱,透過他的哲學觀念可以幫助我們卸下不必要的恐懼,一般人其實是不自覺,自己察覺到死亡焦慮的時候多數可能會怎麼樣?

伊比鳩魯的三條公式:死亡的這件事情一般人很擔心有死後的世界,一般都相信說有靈魂好像是生命可以延續,實際上在死亡對的折磨裡是很大的負擔,在西方中世紀有死後生命但要經歷死後審判、下地獄,人生活已經夠累了,還要再活其實很辛苦,伊比鳩魯學派提出來的第一個死後沒有靈魂很多人會用死後還有生命這件事情,中間有提到會給人增加很多負擔和莫名的壓力,如果死後沒有靈魂這個觀點跟蘇格拉底的觀點,認為靈魂不朽剛好相反的,死後沒有靈魂並不一定是維護的觀點,人可能會認為這可能非常不強調精神性,例如我們用刀子,刀再磨會產生亮、會利,這個是刀所表現出來的現實,如果今天我們身體不在了我們當然不具這種精神特質,不一定完全否定精神作用,只是對於死後還有沒有靈魂,因為這在很多個情況下屬於臆測,伊比鳩魯學派很清楚沒有這事情,死後沒有靈魂因此不必去承受負擔,第二點死後完全沒有知覺,根本也不知道你自己死了,沒有必要去為了死後沒有知覺的狀態而煩惱,你會擔心是因為有知覺有自我,死後自我跟自覺已經不在,到底是誰來擔心?誰來害怕?

第三點人都不會煩腦我們出生以前的狀態,那怎麼會煩惱死後的狀態?出生到死亡這一段時間跟生前死後是同一件事情,死亡了是回到生前的狀態,既然我們不擔心生前為什麼要擔心死後?所以最後說生前跟死後這兩個層面是畫等號,大概是用這個觀念來幫助我們面對無所不在的死亡恐懼,從哲學家的觀點來講因為我們的觀念不正確,讓我們無端承擔心理恐懼的負擔,一個人看到自己杯子裡面有蛇的影子,結果真正的情況是有個弓掛在牆上倒影在裡面,我們可能很難去面對這件事情,你去看清楚它其實不是這樣子,這邊只是在鼓勵你去看,在接觸死亡之前先讓你對死亡與生命的關係有個整體的認識,可以卸下不必要的心理壓力跟負擔。

安:活在台灣這樣的環境之下,有很多傳統不管是宗教、家族或是整個環境社會,告知我們的一些生死觀念,然後就會框架在裡面!

蔡:沒有錯,尤其是我們常會經驗到,親朋好友最近不是很順利就去給人家算命,還叫你改名子,通常都會加註到不可見或者甚至於會影響到未來的層面,但我們剛說的伊比鳩魯學派最終去學會面對人的問題,並幫助我們把這個東西卸下來。

安:知道了觀念以後來接下來怎麼去克服死亡的焦慮?

蔡:第一個是說卸下不必要的負擔並不表示不重視精神性,人生活著時候我們的精神作用可以產生很多的價值,而死亡的焦慮從歐文亞隆的觀點來講他最終的克服,很多時候人跟人的關係、人跟這個世界的關係,由於我們自己付出努力對別人產生有價值的影響,這些有價值的影響在裡面稱之為漣漪作用,透過各式各樣這就是我們人活著有各種價值,這價值並不會因為不在了就消失了,當下其實就可以感覺的到,我們今天做廣播很多的觀念也許漣漪出去以後你其實可能不自知,有一天可能在某個場合有人跟你提說,某天聽了廣播讓我想了什麼!不一定是說解決了什麼問題,總是你會發現其實活在這個世界上,跟萬事萬物和人是有一些關係,這個關係可以擴大到我們自身之外,這就是產生價值感,只要這個價值感在,不會覺得死亡是那麼困難的事情,很多時候人之所以很難死亡,在裡面有特別提到托爾斯泰名錄伊凡、伊里奇之死,一個人沒有好好活出自己的時候,這樣的人最畏懼死亡跟恐懼死亡,生活當中把握”漣漪作用”這樣的一個觀念,我們平常就在做了,只是能夠在這個部份去好好活出自己,死亡焦慮能夠大幅降低,另外一部分要講的是不應該把死亡焦慮當成純粹負面威脅,例如癌末病人或面臨到死亡威脅的當事人,在面對死亡時反過來對自己的人生有一種省思會有更強的動力去活出自己的價值來,有一個人在全身布滿癌細胞時候才懂得怎麼生活,有一個太太已經跟先生鬧離婚十幾年沒有辦法做決定,最後當自己知道確診只能活半年癌症時她立刻離婚了,身邊朋友會說你怎麼那麼衝動,這時候她並不衝動,人家說都十幾年沒關係了,但她看見了多活一天不一樣的東西都會不同,而且她有了動力,死亡焦慮不全然只是負面,也可以給我們正面,就像在游泳的時候推進時的反作用力。

安:前面講為什麼有這個死亡的焦慮,後面提醒搞不好是轉機或動力,最後面臨這些事情時,怎麼讓生命更深刻去看到原來自己真的想看的,現在的人都活在大環境之下,覺得是環境的問題、別人的問題!

蔡:是是是!因為看到死亡反而會更有生機,因為你有限才會激發你的潛能!

安:書中有一些給治療師的一些經驗,聽眾朋友雖然不是這種職業,可以大概去看一下陪伴的整個過程,請教授最後跟我們介紹一下,他最後的這些想法!

蔡:給治療師的建議裡面反應了我們對死亡態度,在心理治療圈裡面主流也並不是存在心理治療,觀點很簡單,因為死亡這件事情不是大家喜歡提的,其實人生的問題已經夠多了,還要去處理死亡的問題?死亡問題不是說不處理,一般認為說等它出現了再說平常時不要去碰,歐文亞隆就說當身體不癢時候幹嘛去搔癢處,等它癢了再說吧!也反應了一般人的態度死亡這件事情避而不談,真正有面臨到時再來談,通常這些事情發生的時候對當事人來講非常震撼且勸不及防,今天原本跟一個學生有約,但剛接到他訊息,他的女兒自殺現在在醫院,像這樣一個事情也是跟死亡有關的,對當事人來說是非常強大的衝擊,這個態度站在生死學、生死教育立場不認為是很健康的,我們應該要跟它保持接觸要跟它對話跟它學習,不需要把它變成很負擔很重的壓力,不可能完全忽視它,也要學習怎麼去跟它對話,其實很多時候是在教治療師,如果這點跟他溝通不了的話,很多治療師也不會去碰這個問題,怎麼去面對死亡雖然有些專業性但基本原理一樣,不可能跟我們沒有接觸過、沒有覺察的東西去對它有什麼改變,因為他從前面講覺醒經驗到治療當中,其實治療師不斷幫當事人去反思去覺察,死亡是什麼意思?並不是一定怕死,而是讓你意識到人是真的有期限的、有賞味期的,當你發覺這樣事實你整個人就會開始有不自覺的反應,覺察了以後也會有正面的動力,可以幫助當事人去發掘這件事的本質是什麼?

舉個例子比如像中年的婦女她經歷空巢期把孩子都送走了,本以為可以享受好好悠閒生活,可是有一股她無法處理的失落感來了,那怎麼處理這個問題呢?

一般治療師會說去參加志工服務、多修幾門課,可以做一些事情,這個無非就是把生活填滿,分散注意力,但這樣作法在亞隆的觀點來講,並不是真正去面對自己生命有限的存在,中年婦女會覺得過去都是為了家庭付出,現在要開始去為自己學習時突然不知道該怎麼做,應該要先深刻的經驗去覺察到,那種空洞感是來自於生命有限,可是她沒有為自己好好活,過程她走過以後,她可以活出不一樣人生,並不是說她不可以去報名志工去參加活動,而是說不是抱著為了把生活填滿的動機去做,而是人活著是有限這件事有了種不同覺察以後所做出來的行為。

安:這本書在談死亡的本質,因為人常看到表象的事情,然後一直忙著解決外面的問題,今天謝謝 蔡昌雄 蔡教授跟我們分享凝視太陽,謝謝你。

by ilikeradio | 10 月 29, 2023 | 心悅幸福樂 Season1

靜坐如何救了一隻想太多的貓?

原來,解放壓力的力量就從我們的心念開始!就從現在開始!

浪漫結合生活佛法與「創世紀以來最美的生物」

暢銷作家大衛.米奇最新系列作品

美國亞馬遜讀者高度關注回響

THE DALAI LAMA’S CAT AND THE POWER OF MEOW

心念就像一座花園,是你選擇要種出什麼的:雜草或鮮花?

正念給了我們去選擇的機會。

心念與正念、與靜坐的連結如此密切——

仔細想想,你老是對某人不好嗎?你常常會瞧不起某個特定的人嗎——

究竟,什麼思想會帶來最大的快樂——

原來,要減輕壓力不是用正向思考的就可以——

原來——受苦會帶來成長,而你跟我都是一樣的!

本集逐字稿

重點整理:

1.完美是善良的敵人。

2.完美主義是殘忍的,真正的完美不是極致,而是和諧、平衡。

3.心念-強調正念,及我們該如何往內去覺察我們的心念?透過覺察信念,不受控於那些妄念、雜念。最後,撥開妄念去感受最裡面的正念

4.覺知一開始時,先從自己心情不好的時候下手,慢慢的再把點連成線,線連成面。

5.靜心-不是強調死板的如何靜心,或靜心的好處,每天就算10分鐘也好。重要的是每天做,不是做多長。

6.透過靜心,你讓你的頻率保持在相對輕盈的狀態,運氣就會越來越好,來接近你的人、事、物就是比較輕盈的,就是共振法則。

安:親愛的朋友跟大家又在空中見面了!

今天想跟大家介紹一本書,叫心念的力量,由商周出版。

今天特別邀請到田安琪與大家分享這本書。

田:大家好,一心好!

安:我先講原由,前幾天在FB找到安琪姐姐,她po了一個大器的文說:「這種人就直接退費給他!」

田:過程不好說,因為牽涉隱私,但這過程讓我看到自己的無能為力的部分,我必須承認某些情況下我無法好好教學生,所以就好好和學生溝通,並告訴他,希望他的學習不要中斷,以及我本身的情況是什麼,之後就退費給他。

安:為什麼這件事會與本書有關?

田:本書最觸動我的一句話是,完美是善良的敵人。

今年剛好是我教課的第十年,我一直認為只要學生來到我面前,我就該負責到底,除非他先離開。而剛剛的例子,是我第一次承認。

以往有學生來到我面前,我都是抱著我一定要教到最後一刻的心態,但”完美是善良的敵人”這句話啟發了我,我想這背後應該不是只有認真、努力,可能還帶了一些完美主義。

一般人認為完美主義是捧一個人,好像集體意識都認為應該要如此,它是一個正向標記。但從心靈這一更廣更深的層次來說,完美主義是殘忍的,真正的完美不是極致,而是和諧、平衡。

安:我先介紹本書作者。作者真的很有趣,他把達賴喇嘛畫成一隻貓。

田:他將達賴喇嘛養的貓,作為作者的第一人稱,來描述牠在達賴喇嘛、仁波切、達賴喇嘛的助手…等,週遭的人事物的故事。透過牠,從一隻貓的觀點來敘述這些觀點,從故事中帶出一些很深刻的道理。

安:對一般人來說,魔法、正念好像很難,但這本書就會讓人感覺平易近人

田:用讓你身歷其境的感覺來描述,帶出深刻的東西

最厲害的是, 他出到這本心念的力量已經是第三集,但我仍不覺得有一絲一毫精彩度的減損

安:書的副標題寫:心念就像一座花園,是你選擇要種出什麼?雜草或鮮花?給我們一個選擇的機會

田:這本書有兩個重點:

1.心念:強調正念,及我們該如何往內去覺察我們的心念?透過覺察信念,不受控於那些妄念、雜念。最後,撥開妄念去感受最裡面的正念

2.靜心:不是強調死板的如何靜心,或靜心的好處,而是透過故事帶出

像本書的開頭就是一位春喜太太出場,達賴喇嘛的廚師,義大利人,非常奔放!

她因為雜念太多,身體出現問題…等,所以與達賴喇嘛有了一段長談,達賴喇嘛就建議她開始靜心。從這個地方切入談靜心。很好玩!

安:很多人把佛法和正念看的很嚴肅,不知道到底要怎麼做

田:沒錯!所以剛剛有提到,正念不是一直催眠自己:「我應該要慈悲、應該要原諒、寬恕…等等」,不是用這樣的方式去教誨一個人。而是告訴我們,先透過覺察到自己有什麼雜念開始,不用去抵抗那些雜念,只需要看到它。

我自己看到這些話也覺得很有趣!我也用一樣的方式在訓練我的學生。

這本書對我而言也是自證的過程,透過本書再次佐證我過去做的一些事,並沒有偏離。

安:要不要跟聽眾朋友舉個例子。比方剛說的寬恕怎麼做?要怎麼觀照?這些層次要怎麼做到呢?步驟是什麼?

田:好。我再整理一下我剛提到的正念,因為本書的主軸之一是它。

關於正念不是一直催眠自己要變得多麼偉大,比如要更慈悲、更偉大、對別人更好、要捨棄小我。

其實是要讓自己在正念的頻率裡,一開始只需要覺察自己的意念就好。

當你一開始靜下來看你的意念時,一定是妄念紛飛,亂七八糟的想法一堆。

而這本書就是告訴我們,沒有關係,你只是有一個旁觀者的眼睛看到:「喔~我現在正在妄念紛飛。」但是你不需要去抵抗它,一旦你想要抵抗、殺死它,就會有一個反作用力,這是我在教學時常常強調的部分。

只需要帶著一個旁觀者的眼睛,看你自己現在正在做什麼就好。

只要持續旁觀自己的念頭,它就會越來越少,一旦念頭越來越少,那更深處的東西會自然浮現,它會是比原來的雜念更清晰的,那就是正念!

新時代常說:神性就在我之內。

既然神性在我之內,為什麼我們無法視現祂?就是被妄念擋住了。

只要時常練習讓妄念被覺知,妄念就會越來越少,裡面的神性就會出來。

安:我幫聽眾朋友問一下,你說我們要覺察這些妄念,可是很難的部分是,我們時常反被這些念頭牽著走,就會不知道原來你在做正念和靜心這件事。

所以妳的意思是,只要觀看著它來來去去就好了嗎?

田:對。一般人會被妄念牽制是因為他完全不覺知,他處在一個被牽著鼻子走的狀態,這表示他並沒有覺知。

重點不是要怎麼樣沒有妄念,而是開始去訓練自己”如何保持覺知”?

這是我平常一直在做的事,所以很熟悉如何在一直被妄念牽著走的情況下,慢慢透過一些常規的訓練方式,開始讓學生慢慢知道”喔!我要開始保持覺知了!”。

通常我會建議學生一開始時,先從自己心情不好的時候下手,慢慢的再把點連成線,線連成面。一開始心情不好我們一定會知道,EX:心情低落、沮喪、憤怒時,情緒其實是警訊、提醒,只是一般人遇到這些情緒時,立刻又被情緒拖著走,而且拖的更厲害。

但,若是我們願意開始練習覺知,情緒將會成為一個提醒,所以我都會請學生先從情緒不好的狀態下手,一開始可能無法控制情緒,所以你也可以生氣,但另一方面,提醒自己開始練習覺知,問自己:「我這次生氣真正的原因在哪裡?出自於自己裡面的原因在哪裡」。

初階學生一開始還是會忍不住抱怨老闆、老公、小孩…,這時候我會提醒他們,好,他們的部分有他們的業要扛,可是我們自己也有我們的業要扛,各扛各的業,所以我說那部分我們管不著,你儘管抱怨沒關係,可是另一部分我們試試,我真的願意承認我憤怒了,然後往裡面看,知道原來我這次這麼生氣是因為他刺傷了我的自尊,這第一層我就看到是我的自尊受傷了。

接著,再往裡面挖深,為什麼我的自尊受傷會這麼憤怒呢?

因為每個人自尊被挑戰的反應可能都不一樣,有些人被攻擊,可是不覺得自尊受傷,他可能很穩定,認為是攻擊他的人有問題;攻擊的人是外面的繚波,他的自尊還在並沒有受損,可是有一些人就會因此大大受傷,這時我們就要練習覺察。

接著,挖到第二層,為什麼我的自尊被挑戰會這麼憤怒呢?

然後看見,原來是因為我好需要被肯定。

這邊已經要進入到重點囉!

再往下挖,我就會看到,原來我這麼需要被肯定是因為我好缺乏愛,原來我有愛的匱乏狀態。

就保持這樣的觀照。

其實覺察也就是自我觀照,那個”照”是”陽光普照”的”照”,也就是你一往內看,就有光照進去的意思。

先從情緒不好時下手,接著會慢慢習慣凡事都往內看,變成練家子時,它會變成,比如我正在跟一心對話,我連我正在跟你說話的同時,我都有一隻眼睛在照看著我的起心動念,慢慢這樣練習把點連成線。

安:有些人可能有些誤解,正念不就是要無念嗎?既然無念,我還去觀察它幹麻?

是不是這裡面有一個覺知是大家不太知道說,觀照者其實是在把你的覺知概念升起?

田:這是一個很好的問題,我分兩部份來談。

首先,我們不可能一開始就無念,一開始就給初階學生一個”空”的概念,只會讓別人誤入歧途,宗敬錄就是佛經裡的教導,裡面有一句話很棒!他說:波徹水源,水窮波末。

白話文是,你要進入汪洋大海之前,你會看到波浪,可是它是同源。我們說”空”就是一望無際的平靜大海,深深的海洋,但他的邊緣一定是波浪,有時是波濤洶湧拍打在岸邊的礁石,但它其實是同源。

我們平常有情緒、有妄念,這就是波浪,甚至是波濤洶湧,我們藉由這些情緒一再的深入自己,最後我們就會到汪洋的地方,平靜的地方。

這中間的過程就是剛提到的,先從情緒升起的地方看,再看到最裡面,慢慢透過這個練習去覺知,慢慢覺知變成一個習慣後,正念自然會從汪洋中升起,它就會讓你看見。

安:一般人可能會有些誤解說,正念就是無念,情緒來時告訴自己放空,怎麼催眠自己都沒用。

田:這只是把書中的東西拿來當知識操練,但人不可能是機器,你input什麼,他就output什麼,所以我們必須透過一些方式來訓練。我覺得剛說的那八個字:波徹水源,水窮波末,透過那個波,去透徹水源,然後汪洋大海可以窮盡那個波,而末是末端的末,它可以窮盡那個波濤到末端,它是這麼廣泛的。

其實,連我們波濤洶湧的情緒也在那個”空”的範圍之內。

安:終於幫大家解惑

田:希望一心能了解我說的觀念,因為我盡可能的說明簡單一點,不讓大家嚇到

安:不會。好像第二章再講正念的思考和想法好像並不一樣,對嗎?

田:對,沒錯。如果你把書上看到的知識、資訊,拿來去催眠你的腦,那就是書上說的思想的東西,可是我們不可能這樣訓練一個人回到汪洋大海中。

安:因為有些人會說,明明正念就是要拋開煩惱,為什麼新時代很多都要人家觀想、要有光、意識之類,這樣的差異可以再跟聽眾朋友分享嗎?

田:其實這都是所謂的波徹水源,汪洋大海邊緣的波濤,可能它的範圍很廣,所以有些人用這樣的方法來進入汪洋大海,有些人從這個港口進去,有些人從另一個礁石進去。全世界各地都有港口,隨著每個人各自的喜好和緣份,從不同的岸邊去深入汪洋。

但是,我覺得比較重要的是,你自己要有那個究竟之心,因為很多人真的會被波濤洶湧給迷住,接著就停在那邊。

比如:我們都很熟悉一句話叫「神通不敵業力」,很多人追求神通,但他們都忘了我們生命最渴望的還是幸福感,就是離苦得樂。而神通為什麼這麼誘人?我猜可能很多人覺得自己擁有這樣特殊的能力,就可以被注意,顯示自己很厲害,被肯定,可是被肯定的渴望還是與愛的課題有關,這說穿了也是一個煩惱,所謂的離苦得樂,這些最後都還是得放下。

雖然我們說波徹水源,到處都有港口可以深入海洋,但還是要保持究竟之心,記得要深入,不要在浪濤上面載浮載沉。

安:就像妳說的,它是有階段性的,只是有些人就會追求光影、神光、神祕經驗,一直渴望擁有這些,擁有了之後就沉迷其中,那個我就會慢慢被放大…

田:講得很好耶!其實書裡也有提到,自我在這過程中會慢慢不見,但追求神祕經驗的過程中,自我是很容易被放大的。

舉例來說:我很多學生包括我自己,都聽過很多通靈者告訴我們前世的經驗,他們就會來問我說,老師這個準嗎?

我都會開玩笑說,你只要看他有沒有告訴你,你以前是一個多麼偉大的人就知道準不準了。

我的意思是,如果他一直告訴你,你是大祭司、國王、大將軍…那你可能要考慮一下,因為我們大部分的人前世都很平凡,這就是在加深我們的ego啊!

我們都希望自己很厲害,這就是ego渴望的。

安:我覺得妳點醒大家耶!

田:我要跟各位說,我自己看到我的前世都超級平凡的。都懶得拿出來講。

安:不是大祭司喔!

田:沒有。我常常在外面演講時,都會有聽眾跑過來跟我說他剛剛看到我後面有翅膀,然後看到我是一個埃及女祭司…等等,我就會謝謝他。

但老實說,我沒有看到自己以前是這樣的角色,我非常平凡。

安:老師你有光!

田:每個人都有光啊!我也會看到我的學生有光,通常都是白色的光。

安 :老師,那我可以換個顏色嗎?

田:可以!很有趣啦!

雖然我們在提心念、覺照這件事,但過程其實我覺得那滋味挺有趣的。重要的還是要有究竟之心。

安:好!那我們在回到這本書還有什麼重點可以跟大家分享的呢?

田:剛剛說到書裡的第二個重點是靜心。

廚師春喜太太,在達賴喇嘛的建議下開始練靜心,結果她就消失了耶!好久好久都不敢來見達賴喇嘛。

我看到這一段時,我覺得超好笑!

我覺得她跟我學生的反應好像喔!

我相信這個作者本身是個經驗豐富的人,因為有太多的經驗跟我一樣。

我的學生覺得自己沒有好好練習功課,他就會很心虛,不敢正眼看著我,翹課,有時候為了釋放自己的愧疚感,在分享的時候就會主動承認說,老師我都沒有好好靜心。

我都會笑說,你現在是來告解嗎?

神父要來寬恕你。

她有一陣子就消失很安靜,她本來是一個很大剌剌的義大利人,狂放、熱情,後來有一天她終於碰到了達賴喇嘛,她就承認她沒有好好的靜心。

然後達賴喇嘛就告訴她,沒有關係,一開始就算10分鐘也好。

看到這個地方,我也快笑出來,因為我也是這樣跟我的學生說。

雖然我跟達賴喇嘛實在差太遠。

安:利用早上起床的時間,或是晚上睡前時間嗎?

田:對~我覺得超好笑!

因為現在很多上班族來上這些課,我其實還蠻欽佩他們的。由於上班族又是家庭主婦,很多事情要忙,常常忙了一天,上床前就累了,所以我都跟他們說,就算10分鐘也好,但是要每天做!重要的是每天做,不是做多長。

我常聽有些人分享他們打坐可以一小時,兩小時,或是有些人去做閉關靜心幾天,或是做斷食5天、七天,我都會想,為什麼我對這些的興趣不高?

曾經有一點有引起興趣,但是沒有高到我真的想去行動。後來有天我真的搞懂了,因為我只對每天都可以做的事情有興趣,所以就算每天只有10分鐘也好,但是要每天做。

靜心,就是這麼回事。

你說,老師我有一天做兩個小時,抵一個星期的量可以嗎?

這是不行的。

要每天做。

所以,後來這樣也解放了春喜太太!

春喜太太在下次見到達賴喇嘛時,說,雖然我不知道這六個星期我有什麼改變,可是我覺得我更有興趣做下去,然後她有提到心情上面的一些變化…等等,很好玩!

安:妳知道學生真的很有趣!比如:老師我可不可以多做幾次,這樣會不會比較有效?

田:我有些學生還蠻不錯的,蠻積極的。如果那陣子深陷靈魂暗夜,或是遇到大的問題或挑戰時,他們自己會增加次數,就變成一天早晚各一次,然後照三餐,透過增加靜心,來讓自己更能平靜下來。

因為我們知道,我們與這大千世界中間的緣份,來到這世界的人、事、物,他跟我們中間的關係是共振效應。也就是說,一個人的頻率那陣子比較濃重,你會發現你吸引來的外境就是比較濃重的,透過靜心,你讓你的頻率保持在相對輕盈的狀態,運氣就會越來越好,來接近你的人、事、物就是比較輕盈的,就是共振法則。

安:會不會我靜心、正念以後,我一天的生活還是要保持在這個狀態才行?

不是說我已經靜心完了就丟掉,反正老師叫我做作業,我已經認真做完了。

田:一開始會變成是上坐一條龍,下坐一條蟲。

一開始來上課都很開心,反正老師也會耍寶,來這裡感覺像是更大的世界給我們的訊息,覺得好棒喔!身心舒暢!

但回到家,老公丟給她一句話,又開始OOXX…

一開始一定會這樣。

所以我說,培養覺知、覺照跟靜心這件事,必須是長期去磨練和下功夫的,直到它變成一個慣性為止。

我們都知道我們的小我慣性是幾百年來習以為常的,它一直不斷的催眠我們、操弄我們,這是小我的慣性。

我都跟學生說,我們必須去培養一個更高的慣性,直到它取代了小我的慣性,這必須要下功夫!就像我剛說的,要有究竟之心,慢慢那覺知如果能從點連成線,靜心變成每天都會想要去做的事時,它就是一個較高的慣性了!

較低的慣性,就會自己脫落,因為共振法則嘛!濃重黏稠的東西無法跟高頻率的東西共振了,所以它就會自己不見了!

安:好!因為時間過的很快!我們今天跟大家介紹「心念的力量」由商周出版。

謝謝田安琪!與我們30分鐘的介紹喔!謝謝!

田:謝謝大家!