by ilikeradio | 10 月 24, 2023 | 心悅幸福樂 Season1

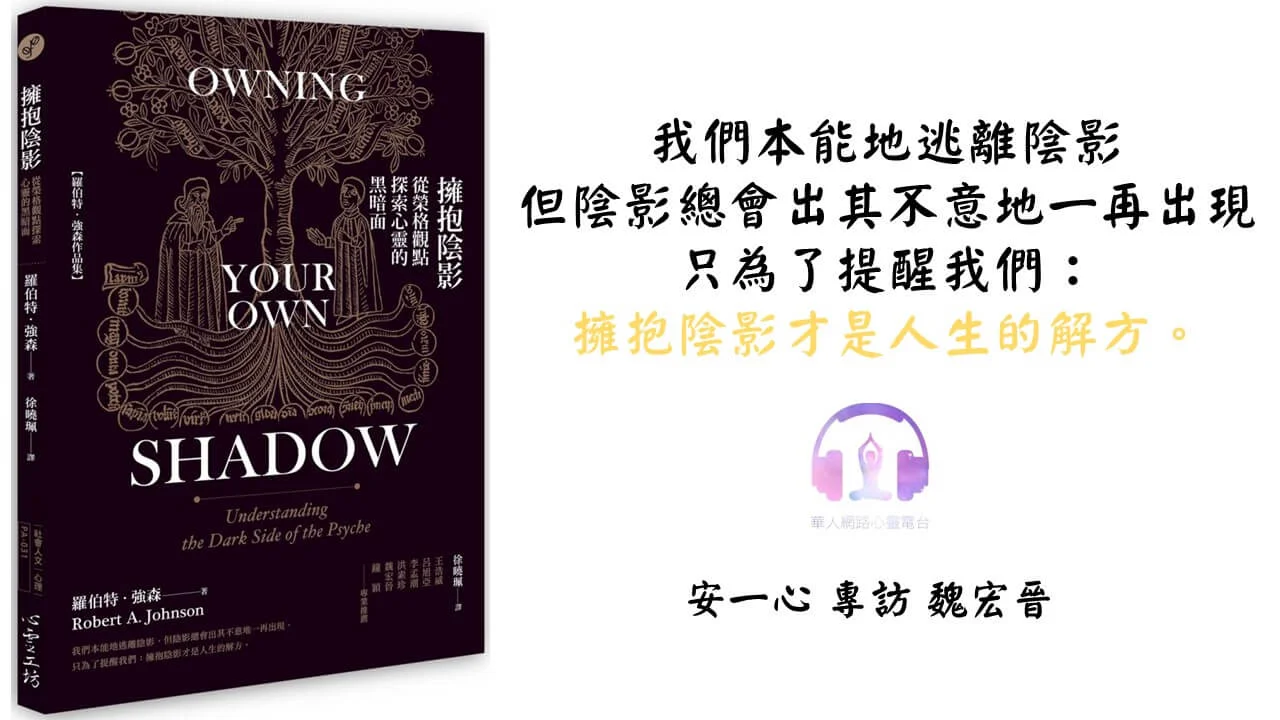

當代偉大心靈導師艾克哈特.托勒宣揚的教導是容易領略的。他說:

如果人們與內在的寂靜有所連結,便可超越活躍的心智與情緒,發覺潛藏於深處恆在的祥和、滿足與平靜。

當代偉大心靈導師艾克哈特.托勒宣揚的教導是容易領略的。他說:

如果人們與內在的寂靜有所連結,便可超越活躍的心智與情緒,發覺潛藏於深處恆在的祥和、滿足與平靜。

作者在本書中以古典箴言式的簡潔、淺顯話語,引領我們逐步去解構僵固的小我,進而顯露出那被遮敝的真我,回歸寧靜祥和。

《當下的覺醒》(Stillness Speaks)共有十章,探討的內容從「超越思考的心智」、超越「小我」一直到「痛苦與受苦的終結」,每章讀來各自獨立、簡潔而完整,帶領你進入當下,進入平靜,喚起並深入內在的真我 。

托勒深知了解我們這個時代的靈性需求,他試著從各種靈修傳統中汲取精華,以新穎、獨特的書寫方式傳達其中的真理,創作了這本揉合古今,充滿及時且有力訊息的書籍。對於願意讓文字施展安靜魔法的讀者而言,《當下的覺醒》無異是敲醒他們的一記警鐘。

佳評如潮

托勒以簡而有力的方式,告訴讀者何謂內在寂照。 ──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

透過精簡,本書集結了無以計數的洞見和智慧……積極而遠瞻、不斷挑戰自己的讀者將十分喜愛它,而那些只是尋求刺激的讀者,可能就會感到失望並覺得無趣了。 ──圖書館期刊(Library Journal)

托勒的書迷也許無法從本書中找到不同於以往的觀念或訊息,但這小而獨特的濃縮版本,也許能夠讓他們重溫一切的真理,讓他們的心靈再次得到啟發。 ──亞馬遜網路書店(Amazon.com)

這不是一本撿拾知識果穗的書籍,書裡滿滿只是尋得本質、內在和平和本體的智慧。 ──匿名讀者

線上導讀會

*安

好,親愛的朋友,又在空中跟大家見面,

今天想跟大家介紹一本,雖然是很久前就已經出版了,

但是橡實文化又重新再幫他上市,

我覺得在閱讀上或是在體會上,不知道是時代的關係還是…,

覺得這本書真的很好,叫做【當下的覺醒】,

然後我們請到橡實文化的Void來跟我們分享這本書。

*Void

一心好,大家好。

*安

為什麼會重新出版這樣的書呢?

*Void

就像剛才一心提到的,因為這本書其實大概已經,

他第一次出版的時候,在台灣大概已經是五六年前、六七年前了嘛,

這一直都是我們橡實文化非常暢銷的一本書,

就是這個作者艾克哈特.托勒,這兩本【當下的力量】跟【當下的覺醒】,

去年四月的時候,因為其實每隔一段時間,每隔一段滿長的周期,

就會有一些新的讀者,新的讀者他們可能會覺得說這本這麼好的書,

這麼算是比較代表性的書,

每隔一段時間,是不是要讓他再用一個比較新的面貌讓新的讀者重新來認識他,

或是讓舊的讀者也可以來複習一下,

所以我們就很有計劃的在去年跟今年重新再推出了【當下的力量】跟【當下的覺醒】,

新的版本。

我們都是從裡面的編排,排版一直到外面的封面全部都是做一個全新的面貌,

*安

是是。英文本來翻譯就是啟動意識的更高層次,

還是說你們幫他註解呢?

*Void

這個【你到底是誰?啟動意識的更高層次】這個其實是他在這本書的內容裡面提到的,

因為其實這本書【當下的覺醒】裡面他有分了九個章節,喔對不起,十個章節,

其中一個第五個章節,他就是問說誰是真正的你?

那我們就把這一個章節的名稱把他提到副說明來,成為中文這本書的副書名。

*安

是是。對阿,你知道我覺得你們下標下的真的是會讓更多人…,

【當下的覺醒】會讓大家覺得好像很古板,呵呵呵,一個感受。

重新看說,發現會,大家會更想要去啟動這個部分這樣。

*Void

是阿是阿。

如果回到書名來講的話,其實原文書的書名非常簡單,他就只是兩個英文字,

就叫做STILLNESS SPEAKS,

如果直譯過來的話就是「寂照在說話」,就是靜觀寂照在對著你說話,

這個當然也是艾克哈特.托勒他的教導裡面非常非常重要的嘛,

就是我們要回到當下,在當下裡面就去進入到靜觀寂照的狀態,

可以獲得所謂的真知或者是我們本然的自性,

這個東西他是一個很內在的智慧,他是超越我們頭腦的聰明或者是我們心智的盤算。

*安

是是。我覺得滿好的。

那我們就一一的來跟聽眾朋友來分享裡面精彩的內容喔。

*Void

好,那我們就先從書名來講起好了,

其實呢,我們剛才提到的當下的覺醒STILLNESS SPEAKS,

其實艾克哈特.托勒他的書裡面,他常常會講到很多的名詞,

像是甚麼靜觀寂照、真知、了知、本智、臨在、我本是,

其實我是覺得說我會比較建議讀者朋友在讀艾克哈特.托勒的書的時候,

不用太去管他這些字詞,他真正的內涵到底是甚麼,

因為其實他的教導最主要的,就是放下這些文字障或者是知識障,

這是這一些會障礙到我們去感知到更高意識層次的這一些東西,

文字語言本身就是一個很大的障礙,

所以說這本書他的書名STILLNESS SPEAKS,所以如果要達到這樣的一個狀態,

我們要能夠傾聽在靜觀寂照當中升起的這一些智慧的話,

其實我們要做的事情就是要排除我們心智的雜音,

他的所有教的方法呢,要如何去排除我們心智的雜音,因為這非常非常的困難,

因為這已經是我們可能累生累世,或者是我們此生從小到大,就是一直不斷的被制約,

被灌輸被教育,其實就是一直在轉動你的心智,

但是在轉動心智的時候,學校的老師或者是父母,從小到大身邊的長輩,

不會告訴你說心智只是一個你要使用活下來的一個工具,

而通常就會迷失在這個心智當中,到最後不是我們在使用心智,

變成反過來是心智在使用跟操控我們,

這樣的話我們就離覺醒非常非常遙遠。

*安

我們可不可以先跟聽眾朋友稍稍再簡單解釋一下,

因為有時候我們會把,譬如說我就在思考嘛,我怎麼可能停下我的思考或是思緒或是思維,

這跟作者在談的過程有甚麼,我們可不可以跟聽眾朋友稍稍再解釋一下。

*Void

好的。其實思考是我們每天一定會發生的事情,因為我們已經有了心智,

這個是你沒有辦法不去使用他的東西,

但是艾克哈特.托勒,其實在這個地方我們一定要非常強調一個概念,

這個概念是常常可能很多人在讀艾克哈特.托勒的時候會有誤解的地方,

就會以為說他的這套說法或是他在強調的東西是不是一種反智,或者是反對智慧,

或者是教大家都不要思考,不思考的練習了,是這樣嗎?

或者是說要把心智本身當成是我們覺悟的敵人嗎?

其實艾克哈特.托勒他並不是要提倡不思考,或者不要去思考,或者不能思考,

他反而會覺得說其實思考本身是一個非常強大的工具,

但是你要如何來運用這個工具,以及你不要時時刻刻,

就是你只要除了睡覺以外,每天24小時除了睡覺以外的時間都在用這個工具,

你有的時候當你沒有在做事,或是當你沒有很急迫地處理你眼前的處境或問題的時候,

其實你可以讓你的心智休息,甚至你可以抽離一點,

不要對於你心智的那些噪音、那些喋喋不休的那些聲音這麼樣的去認同,

他會覺得說其實想法就是想法,

所以,但是要如何去覺察到想法就是想法,而且如何覺察到自己每時每刻的念頭,

其實這個都是需要在生活中去實修跟辨識的,

所以其實我們可以看到這本書的41頁,他就有提到說我剛才講的這一些內容,

譬如說41頁的第一行開始,他就講「其實思考不是只基於覺性,將變得自私和功能障礙。」

他說「沒有智慧的聰明是非常危險的,而且是具有毀滅性的,

然而這卻是目前大多數人類的狀態,

思維會以科學與科技的形式不斷的擴大,

但是本質上這個無所謂好壞,

然而當有太多是出於缺乏覺性的思考時,也可以變得具有毀滅性。」

他說「人類進化的下一步呢,將是超越思維的侷限,這是我們的當務之計,

但是這不是說人類不再去思考,而只是希望人類不要全然認同思考,而被思維所掌控。」

*安

恩。是。

*Void

那像講到心智呢,我們就一定要講到他這個書裡面的第三章,就是全部都在講小我,

因為心智跟小我兩個就是一體兩面,

就是有心智呢,他最容易會有的副作用就是會產生一個叫小我的東西,

但是這個小我的東西到底是甚麼呢,其實各種靈修的門派都對他有一些定義,

基本上在艾克哈特.托勒說法裡面,

其實小我只不過是一個形成你是誰的一種心理形象或是一個身分的概念。

就是對於你到底是誰,你認為你自己是誰,如何有別於他人的那個身分的概念,

那個其實就是一個小我,

而那個東西已經是行之有年,這我們從小到大就會被教育說,

你叫甚麼名字啊,你的身體長甚麼樣子,多高多重阿,你可能有甚麼樣的學歷,學經歷背景,

這些東西種種的生命,經驗也好,或者是你的人生故事也好,

就會形塑出一個東西一個概念一個身分,讓你去認同他,那個東西就叫小我。

但是基本上我們今天要當下的覺醒,要覺醒過來,其實就是要從思維之夢,

從這個心智的運作,或者是從這個僵化的對於小我的認同裡面解脫出來。

*安

是。

*Void

所以其實這本書裡面的第三章,我反而覺得是非常非常重要的一章,

因為呢,在這一章裡面,他並沒有直接告訴你說,你要如何啟動意識更高層次的方法,

他沒有告訴你說你到底是誰,直接告訴你一個正解跟答案,

但是這本書有告訴你說我到底是誰,

可是問題是那種東西他還是流於一個頭腦的概念,

因為並沒有一個實際的真實的體會,

所以基本上,那要如何去體會呢,其實反而第一部,第三章裡面,

他其實是叫你去覺察你的心智,甚麼時候又開始跑出來,強出頭了,

甚麼時候你的小我,又忍不住又跑出來了,反而是一直盯著這個東西看,

首先我們要去知道說要看甚麼阿,要如何去,

譬如說現在一開始走上修行道路的人,如果我要區辨甚麼時候是在用心智,

甚麼時候呢我其實是在聆聽,或是進入到我的靜觀寂照的狀態,

我要如何去分辨我現在到底是在哪個狀態裡,

其實有幾個指標,他在第三章裡面有提到,譬如說第一個,

當你掉到小我裡面的時候,第一個有慾望,第二個有恐懼,

你只要覺得說你今天有慾望,因為慾望本身就是你想要增添甚麼東西,

你覺得你現在的狀態還不夠,不管是你的能力或者是你外在的物質條件,

或者是種種的東西,就是你覺得你還要得到的更多,這個就是一個慾望,

他說其實你在生活當中,你可以去覺察這個有一些時刻就是你會覺得,

你生活感覺到很無聊,很無聊的時候你就想要做些甚麼嘛,

然後你就想要再去追求些甚麼嘛,

來充實你自己或者是來充實你自己的生活,

這個東西這種欲望其實就是你落入小我的時刻,是第一個指標喔。

第二個是恐懼,我們剛才說的慾望是你想要增添些甚麼,

那恐懼呢他是相反,他是你害怕失去些甚麼,

你害怕你原本有的東西會變不見,

或者是你原本已經有的成績會變少,

你原本有的累積的那些東西會變少,

然後少少少少到一直到他沒有就消失不見了,

這種時候呢,通常就是會有一種不安的情緒,

不安、恐懼,像剛才講的無聊、有慾望,這個其實都是小我的一種展現,

因為其實這些東西是當我們的心智在運轉的時候,

他才會有的一種情緒,如果你沒有進入到你的心智,你就會覺得說當下如是,

我現在就是這樣的一個狀態,我也不去給他貼標籤說我好無聊,

或者是我還要再更好,我還要再賺更多,

或者是現在有的東西也許哪一天就會失去,所以我還要繼續的拚,

或者是我很害怕發生甚麼樣的事情,

這些就是因為你的心智一直不斷的在發出聲音。

*安

是。我可不可以幫聽眾朋友來澄清這樣的一個問題,

譬如說,我一直在滑手機,這是一個無聊嘛,對不對,

如果不滑的話,那我要幹嘛?就在那邊發呆嗎?發呆就是「我本是」嗎?

是這個意思嗎?還是說他的甚麼樣的狀態?

*Void

喔。其實發呆本身,發呆好像在我們一般,

在我們的文化裡面,或是在我們使用這個詞的時候,好像是一個比較負面的意涵,

就會覺得說好像你就呆呆的在那邊甚麼都不做,

但是其實如果我們真的進入到一個靜觀寂照的狀態的話,你本來就是甚麼都不需要做的,

你都不需要從手機裡面去得知任何的資訊,

因為當你進入靜觀寂照,當你進入到臨在的時候,

你所需要知道的一切在當下都會向你揭露出來,

就是說你取得資訊的管道不一樣了,已經不是在這個物質層次裡面獲得資訊,

而是從你內在自然會有一個譬如有一個靈感,有一個聲音,有一種內在的指引,有一種感覺,

或者是像他講說他書裡面講到,學習傾聽人家說話,

你在聽人家說話的時候,重要的不是你去聽他講的那些文字,

你要更深的去聽他內在有一個東西在那邊振動,那你跟他其實是一體的,

所以他的那個振動你會,如果你真的靜下心來感受的話,你們就會有一種真正的交流,

所以譬如說你剛才舉的滑手機的例子,

他在書裏面他有講說,其實不是,當然我們也可以說那是一種發呆,

看你從甚麼角度去看,但你也可以說在那個發呆裡面,他很專注的在傾聽寂靜的聲音,

或者是他其實在一個等待的狀態,

可是你知道人已經被制約成不善於等待也很討厭等待,

基本上他就是講說其實你可以很放鬆,然後你會,

所謂的等待是等甚麼東西呢?等說你很專心的感受說你的內在空間有甚麼東西升起來,

有甚麼靈感會浮現出來。

*安

對阿。因為我覺得可能就是我們在外在上讓人家感受到你甚麼都不做,

但是其實你內在是一個寧靜,是可以譬如說有接天線的,

你可能透過手機去,滑手機去得到資訊,那個層次又比這個層次更高一點,

你根本不用去滑,你至少自然而然會有更多的靈感,

因為你在那個當下是全然的全知全能這樣子。

*Void

對對對,就是這個意思沒有錯。

但是這個就是非常需要一種很強大的信心跟你真的要去實際的體會,

因為我們這樣子照書的字面這樣子來講,其實都還停留在頭腦知道的層次,

可是這個真的是要去體會看看,就是我們目前會覺得不相信嘛,

會覺得說可是這樣子靜靜的在那邊等靈感,讓我很沒有安全感,

我還不如多讀一點書,或者是多看一些訊息,才會知道說周遭正在發生些甚麼事情,

我剛才講的那幾個,就是去辨識甚麼時候落入小我的,

其中還有一個很重要的就是他有講說一個就是為下一刻而活的那種感覺,

你都沒有停留在當下正在發生的事情,你總是在那邊未雨綢繆,說未來,

譬如說下個禮拜或者是明天,我要做些甚麼事情,

這個其實是因為我們大部分人的習慣就是這樣,

但是呢,他是鼓勵大家可以試試看,就是你真的,

譬如說即使明天有一個非常重要的會議要開,

你要準備一些東西,但是因為那個未來還沒到,

你自己在擔心是因為你心裡有一些假設,你怕說事情可能會發生甚麼,

就是在你掌控之外的事情,你可能沒有準備到的事情,

甚至是他說有時候在跟人家說話的時候,你都沒有好好地在聽他此刻正在講的東西,

你頭腦已經在講說我下一個問題要問甚麼,或者是他講完之後我要怎麼回應他,

他說這個其實就是沒有,你一直是在為了下一刻而活,

可是真正唯一一個可以跟靜觀寂照,就是我們剛才講說智慧流出來的狀態,連結上了,

就是只有在當下的這個此時此刻,

你一直在心智裡面的時候,你就沒有辦法,你就跟他失聯,

你就沒有辦法跟他接通了,那個天線就沒有辦法接通了。

*安

是。對阿,但是好像很難喔?

*Void

我覺得很難,真的非常非常難,

因為其實用這樣的一個狀態在過生活的時候,別人會覺得你怪怪的。

*安

呵呵,怪怪的。

*Void

可是這個就是,其實我一直,我自己本身一直非常非常喜歡艾克哈特.托勒,

我以前在讀他的【當下的力量】的時候,他前面就講說他曾經有了一次開悟的經驗之後,

他不是過了兩年的生活是每天只是坐在公園的板凳上,甚麼事情都不做,就這樣過了,

那兩年,被本體的喜悅充滿著,可能每天也只吃一餐,

因為已經完全沒有過任何生活了嘛,我的意思就是也沒有去工作,也沒有賺錢甚麼的,

可能就是好像餓的時候,也沒有錢買東西吃的話,他可能就是撿人家吃剩的東西吃,

但是基本上,他就是過那樣的一個一般人眼中很怪的生活,

直到這兩年過去了之後,他後來就開始到處去當老師,

後來才把人家常常問他的那些問題集結起來,出了一本書,就叫做【當下的力量】,

後來被美國的主持天后歐普拉看到之後,大力的在節目裡推廣之後,

艾克哈特.托勒的書就在美國一夕之間爆紅,

一直到現在他都是,他的書過了那麼多年了,

還依然是在各國的亞馬遜的心靈類的排行榜裡面的前幾名。

*安

是是是。因為我發現不知道是每一個階段的狀態怎麼樣,

我發現越看他其實越來越好看。

*Void

他的書真的太耐看了。

尤其是我們今天講的這一本【當下的覺醒】,他寫的格式其實就是短篇短篇的短篇,

甚至其實你也會覺得說好像結構很鬆散,好像也沒有說一個很縝密的知識體系,

可是他其實就是一點一點地去打掉你頭腦裏面的那些結構,

【當下的覺醒】這本書就是你隨手翻到哪一頁,你就讀一段就好了,

甚至你可能讀個一兩句,可能那個一兩句的力道就足夠你咀嚼一兩天了。

*安

是,沒錯沒錯。

接下來這個章節還有沒有甚麼特別要跟聽眾朋友補充的呢?

*Void

接下來其實我們可以提幾個章節,因為這本書裡面內容真的很豐富,

但是大部分的人比較會好奇的一些章節,

譬如第八章他講到關係,第十章他講到痛苦,

第四章講說教你如何活在當下,第五章就是我們剛才講說這次中文副書名你到底是誰,

就是從第五章標題「誰是真正的你」來的,所以我們都可以逐次的這樣大概的講一點,

*安

好。

*Void

我們從第四章到底甚麼是活在當下,其實活在當下這件事情呢,在靈性圈,

當然活在當下這四個字已經被用到非常地氾濫了,

但是到底甚麼是活在當下,在艾克哈特.托勒的這一個教導裡面,

他的意思其實通常很多人都會覺得說所謂的活在當下,

或者是他裡面常常講的臣服、接納的意思是不是就是說我就是擺爛,我就是甚麼都不做,

然後我就是都逆來順受,人家打我我也不還手,人家罵我我也不還嘴,

這個就是臣服,這個就是全然的接受嗎?這個就叫做活在當下嗎?

其實完全不是喔,這個也是大家對艾克哈特.托勒通常有可能會有的一個誤解。

我們先翻到73頁,73頁的第一行,這個在第四章當下的這章就有講說,

他說「專注於當下並不是全盤否認生命所需求的事物,而是要你認清甚麼是最重要的,

然後在面對生命中次要的事物時,就可以怡然自得。

專注於當下並非宣稱唯有當下,所以我將不理會其他的世事,絕非如此,

專注於當下是指專注於當下正在發生的種種,然後找出當下最需要關注與處理的事,

必與當下結為盟友而非敵人,接納他讚美他,一旦你的生命奠基於當下,並聚焦其上,

你的人生自然而然就開展了。」

*安

恩。

*Void

所以他講說其實專注於當下、活在當下、唯有當下的意思是說,

就是你要去把你的注意力,把你的專注力放在你面前正在發生的種種,

先不要管說下一刻會發生甚麼事,就是當下、目前正在發生的種種,

如果目前並沒有發生任何的危險,你就是安全的,

就不要擔心說下一刻或是明天可能發生甚麼不預期的意外,

專注於當下正發生的種種,然後找出當下最需要處理的事,最需要關注的事。

*安

那我問你喔,譬如說當下我在打電腦,那就叫當下嗎?

但是我打電腦,我在擔心事情會不會做不完,那我是在當下嗎?

我就是focus在這件事情上。

*Void

其實你就是很專注地在處理,假設譬如說你真的擔心事情做不完,

那你就去處理這個擔心,譬如說你就要去做一些事情讓事情被做完,

或者是盡力地讓事情被做完,這個其實是你已經在面對跟在處理你正在做的這件事情了。

*安

所以應該這麼講,其實他應該不在當下,

他在當下就很專心在做這件事情,趕緊把他處理完,

但是他其實內在的意識不在當下嘛,在擔心或是在恐懼的裡面嘛,

除非說他是很悠然地在打這個paper或者幹嘛,

很自在的這樣過了享受的這一刻,我這樣的辯解是對的嗎?

*Void

是阿,這樣的理解是對的,

而且我覺得這個實在是,應該大部分人每天的生活一直都在面臨這樣的考驗,

因為現代人,尤其是上班族阿,事情真的很多,每天要處理的事情就是好多好多,

然後你都會擔心,就是那個代辦事項好像永遠都做不完,

然後你好不容易做完了一大堆之後呢,又有新的東西又生出來,

所以你時時刻刻都要一直在,就是要去覺察到說我不要落入那種心智對於做不完的擔憂,

擔憂是可以理解的,而且擔憂也是自然的,但是呢不要去認同這個擔憂的想法,

因為擔憂是來自於你有一個想法,想說阿我一定會做不完,

或者是喔我好辛苦喔,我怎麼那麼可憐,這一種的受害者情結,

可是這一種你就是看著,喔原來我有了這樣的念頭,我有了這樣的想法,

但是想法歸想法,事實上會不會這樣發生,歸事實上會不會這樣發生,

我只要當下我有在做,我很積極的在做,這樣就可以了。

*安

因為我想說可能要再提醒聽眾朋友就是說你在當下,

我們常常說我真的有在當下,有人會誤解我在當下害怕,我在當下擔憂,

我覺得這應該就不是這樣,真正的當下。

*Void

對,而且甚至我們剛才講的當下,

在艾克哈特.托勒的書裡面,其實他還有一個更深層次的對於當下的定義,

譬如說我們翻到第79頁,第一行他就說

「大多數人們分不清當下與在當下裡所發生的事情,這兩者之間並不相同,

當下是指事情發生的空間,他要比其中發生的事情更深更廣,

他說所以不要將此刻發生了甚麼與當下有所混淆,

當下要比在其中發生的任何內容都更深更廣。」

其實當下這個對,應該是說,他對於當下的定義其實是變得更抽象、更無形,

就是任何一個,我們就好像把我們當下發生的事情當作在舞台上面演出的一齣劇好了,

有很多的角色,

但是他講的這個當下,已經不是說時間空間而已,

而是說有一個更深更廣更超越這個時空的一個舞台、一個空間,

時時刻刻的萬事萬物都是在這一個空間裡面流轉跟所謂的緣起緣滅,

都是在這一個當下裡面發生,他其實是一個空間、一個舞台的概念。

*安

我好像記得之前是翻成臨在,對不對?

*Void

喔,沒有,臨在在這本書裡面也有,

他其實有很多不同的字,臨在的話就是叫做Presense,

我們剛才我們書名的STILLNESS是靜觀寂照,

其實他還有很多,還有本體阿,這些東西,

可是其實我自己的體會是說,他們講的其實都是同樣的意識狀態,

他不是一個可以指涉的對象,他就是一種狀態,

在那個意識狀態裡面,就是可以有一個全然的內在的平安的感覺,

就是不管升起甚麼樣的念頭,或是升起甚麼樣的物質事件,

都沒有關係、都沒有問題、都不是壞的。

*安

是。我覺得你這一次這本書滿好的,

都會把一些小小的註解,名詞上的解釋,有特別的把他寫出來這樣,

這是本來原文書上就有的東西嗎?

*Void

喔,這個不是,但是這個是我們第一個就是,

六七年前的中文版本裡面就有做的一個註解,

*安

喔,是是是。

就是有特別的去註解他,會讓人對這些名詞上比較知道說,

他到底指的是甚麼,在講的是甚麼這樣。

*Void

對阿。因為其實像我們剛才講的當下,當下是一種內在的空間,

其實基本上他對於很多,但我覺得因為這個東西真的很頭腦,

就是你要一直去區辨,一直去定義說到底A是甚麼、B是甚麼、C是甚麼、D是甚麼,

這個其實是有一點反而..,

當然在整個編輯作業上的話,講清楚說明白是必要的,

只是說在這個艾克哈特.托勒他的教導裡面,

其實去搞清楚這些甚麼是甚麼,倒不是這麼的必要,

還是要回到覺察,覺察自己的念頭、覺察自己的想法、覺察自己的這一刻

是不是又落入到小我的心智模式。

*安

是,沒錯。

*Void

再來逐次,再來就是講到第五章,第五章就是講說到底甚麼是真正的你,

其實這個真正的你,他在這本書裡面提出來的正解,

就是在第95頁,第一行他說「你說我想知道我是誰,其實你就是這個能知道的我,

也就是那個了知,也就是那個覺性,那個覺知的意識,

因為有了他,萬事萬物才可以被覺察,而覺知是無法覺知到自己的,

因為他本身就是覺知。」

聽起來很像是繞口令,但是他的正解的意思就是說你不是這個身體的我,

不是你所以為的所有去定義你的那些標籤,

你本身是一個無形無相的存在,其實就是一個意識,就是一個純粹的意識,

這個意識是他的作用,用來覺知,用來感知,就是這樣而已,對,

但是這個實在是真的,他雖然是這樣言傳出來,

但是這個是因為他自己實際有了那個開悟的體驗,

所以他把他的那一種狀態形諸於文字,

但是這個其實就算我們讀過去,我們知道喔原來我就是那個了知,

可是這對我們的生活來講其實沒有太大的意義,

真正的意義還是在於說,你如果想知道真正的你是誰,

前一步是你要先排除掉不是真正的你那些東西。

*安

你知道嗎?像譬如說我們在看到後面痛苦的那個痛,

就說我就生病嘛,就不舒服,就是我這個我在痛,難道還有誰在痛?

*Void

對阿。所以他有說其實我們的這個肉體,

就只是所謂覺知的那個我穿了一個人,化為人形而已,

可是這個身體用完了之後,也就是說死了之後,往生了之後,

其實你的那個意識還是存在的,所以他有一段講到生命這件事情,

譬如說有些人常常會講說甚麼,他擁有他的生命或者是他的生命被人家奪去了,或者是甚麼,

他說那個說法本身其實都不是很正確,因為生命本身他就是不死的,

而且他也不是可以被你這個小小的軀體給擁有的,

反而是這個生命藉著你這個身體活出來,而不是你去活出你的生命。

這個是一個角度的一種轉換。

那再來我們講到說,到底我們是誰,我們剛才講到說與其去知道誰是真正的你,

還不如開始先去覺察哪些不是真正的你,

哪些不是真正的你其實在艾克哈特的說法裡面就是

你以為的那個你其實只是一組制約和一組反應模式,

怎麼說呢,這個剛好就可以講到第八章,講到關係了,

因為在關係這一章呢其實大部分的人在這個人世的時候會經歷到的痛苦

除了譬如說你剛剛講說身體生病的那個痛苦以外,

最大多數就是來自於關係,就是好像前一陣子非常紅的阿德勒的心理學,

他一直講了一句最重要的話就是「所有的煩惱都是人際關係的煩惱」,

也就是說你只要在關係上面沒有煩惱的話,其實人就沒有煩惱了啦,人就解脫了,

所以其實關係呢,在艾克哈特.托勒看來,他就是用來修練最好的一個地方,

就是要透過人際關係或透過關係來練這個當下的力量,

到底甚麼是,他說在關係裡面我們常常會以為對方就是一個怎樣怎樣的人,

然後我們就會給他貼標籤嘛,

可以說就是怎樣怎樣他不好啊,他很討厭阿甚麼的,

其實首先我們要知道說你以為的那個他,其實也不是真正的他,

好像我們以為的我,也不是真正的我,

但是你所討厭的那個他,只不過是他的一組制約跟反應的模式,

這個我們其實可以看到第141頁,他說「我們多麼容易就對別人有了看法,

並且對他們作出評斷,小我最樂意去做的事情就是往別人身上貼標籤,

給別人一個概念化的身分,還宣稱這是公正的評斷,

但是其實這些所謂的標籤,或者是你以為的那個對方,他其實就是一組制約,

他是被甚麼制約呢?他可能是被他的基因遺傳制約,他可能是被他的童年家庭經驗制約,

他也可能是被他的種族背景、他的文化環境、或者是他的學校教育給制約,

甚至他有可能他的那些習氣也不是來自於此生的制約,

可能是來自於他累生或者是他前世的一些印記,

甚至也可能是我們人類整體的集體的無意識的制約,

其實每一個人呢,都是被制約的。」

這個講法其實我相信很多的靈性老師都這麼講,

像是合一大學的巴觀,他也常常去講說,其實每一個人都是一台機器,

你不要以為說他做了這些壞事是他的選擇,人是沒有自由意志的,

除非他有自我覺察,除非他能夠從他的無意識裡面變得有意識,

否則他永遠就只是一台機器,他遇到甚麼樣的刺激,他就是會有甚麼樣的反應,

唯一從這個狀態裡面可以跳脫出來,可以覺醒出來就是要有我剛才講的覺察,

覺察就是一種反制約,你就不會再受到你心智的制約或者是你無意識的心智模式的制約,

在關係裡面,我們要怎麼去修煉這個去制約,

很簡單就是,像他一開始講的不要把別人貼標籤,另外他後來還有講,他下面還講說,

141頁最後一段這邊,他說「不要去評斷別人」,

他說「不去評斷別人並不是不再看他人的所作所為喔,

而是你明白他們的行為都只是受制約的表現,

你也看見了,也如實的接受,並且不再從這些行為表現去為對方建構出一個虛假的身分。」

其實我的感想是這一段他在講的是一種人與人之間真正的慈悲心,

就是說你要知道說每個人有每個人的侷限,

在他沒有修行,或是他沒有自我覺察的習慣的情況之下,

他永遠就只會去做他被制約的那些事情,就是我們講的可能來自童年的制約或者是環境,

甚至是前世,

他就是無意識的在做一些反應,那你何必去跟他計較呢?你何必去評斷他呢?

因為他也是,就是那是一種很深的慈悲,就是說他其實這樣也是在受苦阿,

*安

是,對。因為其實每個人都是為了生存,或是為了〔來賓:保護自己〕討好或是甚麼之類的,

然後這樣子在互動,他不知道,萬萬也沒想到說原來你是身在江湖身不由己。

*Void

對阿。那像在後面一頁,143頁這邊的最下面一段,他也講到另外一個就是看待別人的角度,

他說其實通常我們在人際關係裡面呢,

我們只有通常就是要不就是想要從別人身上得到些甚麼,

要不我們就是害怕著別人的甚麼,

為什麼會想要從別人身上得到東西,或者是會害怕別人怎麼樣,

那其實都是來自於一個自我感的鞏固,

就是你很怕說你之所以會怕某個人,就是因為這個人的存在本身,

他侵犯到了你的自我感的鞏固,或者是他破壞了你的自我感的鞏固,

這個自我感他也可以把它代換成你的小我的鞏固,

但是呢,在143頁的最後一段,他有講說呢,可是我們在修練跟人相處的時候,

我們第一個是我們要很有自覺或者是很有意識的去放下想要利用別人的念頭,

當你沒有這個念頭想要從對方身上得到甚麼東西的時候,

你就不用去討好他或者是害怕得罪他,

那這樣子其實你得到了自由,對方也得到了一個自由,

更深一層,如果你可以在關係裡面呢,像這邊倒數第五行講的說

「你可以全然的臨在與你每一個所遇到的人的時候,

那其實你就是跟每一個人,真實的他,已經不是那些身分化的概念的他喔,

而是跟真正的他有了交流,而那個就是真正的一體的感覺。」

*安

恩亨。所以其實我覺得我們對待每一個人都不用那麼急著說,

我要看穿他,我要好好的怎麼溝通,呵呵,

就是很重要的自我覺察,讓自己知道自己的狀況,並且到內在的當下,

才有辦法跟對方真的連結,這才是對的嘛?

*Void

沒錯。而且你剛才講到說要去跟對方溝通,其實大部分的溝通學阿,

他都隱含著一個隱藏的目的就是我們想要改變這個人,

*安

呵呵,或是我要說服這個人這樣子。

*Void

對,我想要改變他的想法,我想要改變他的行為,

這個東西又回應到145頁,最下面一行,他又講到了一個,

他說「不要去改變別人,你就讓他們做他自己。」

*安

恩亨。

*Void

我們剛才講的前一個,是說不要想要利用別人嘛,不要想從別人身上撈到甚麼好處,

然後另外一個,下一個就是說也不要試圖去改變別人,

因為在他,除非他自己走上了自我覺察的路或靈性的道路之後,他開始有一些轉化發生,

否則你說破嘴,他就是一個機器嘛,他就是永遠就是一個刺激一個反應,

他裡面的那些東西沒有做調整,沒有做轉化的時候,

你再怎麼去跟他講,他很難改變,到最後,你不在他身邊的時候,

他還是會再回到他原本的模式去,

人其實是很難改變的,除非自己願意改變,所以他這個地方,他就講說,

其實你就寧可讓他做他自己,

他說當你自己可以放下改變別人的企圖,當你願意讓別人做他們自己的時候,

你會發現很奇怪喔,這些人開始改變。

*安

恩,是。就是總是要放手。

但是人們就是因為我覺得大部分人說,怎麼放手阿,

就是其實我們常常被未來的擔心給襲擊著,

然後讓自己說,如果放手的話,不是更糟糕?之類的,

反而他會覺得當下其實是會被毀滅的這樣。

*來賓

是阿,其實這又回到了我們第一個講的心智的恐懼嘛,

所以反而就是要一直不斷地去覺察出,其實是我自己在擔心在恐懼,

其實那個人他或許用這樣的方法活,他活得很好啊,

痛苦是我自己透過我的角度,我覺得他這樣很痛苦,

就講到最後一個就是第十章了,痛苦跟痛苦的止息,

這個其實非常重要,因為其實我們任何的修行,就是要一個離苦得樂嘛,

就是要一個從痛苦的循環裡面解脫出來,

到底痛苦跟痛苦的止息裡面,他講了些甚麼呢?

其實這裡有一個非常非常重要的修練的方法,就是說,像在193頁,

他主要要講的就是說在生活中,我們都會遇到一些我們討厭的事情,

譬如說某件事情發生了,我們就喔好煩喔,好討厭喔,或者是唉唷怎麼他不應該這樣啊,

事情不應該往這個方面去發展阿,

只要你有這種討厭的感覺,不應該的感覺,這樣的發生其實是壞的,

這不是一個好的方向的發生,

這種感覺其實就是拿來修行跟觀照非常好的時候,

為什麼呢?因為是你先有的一個想法,你先為這件事情貼了一個標籤,

這個標籤是負面的,所以你就會開始覺得痛苦,

就會開始覺得不舒服,但是你如果有覺察到,

如果可以的話,最好的方法當然是從此不再定義這件事情是負面的,

這樣的話就會回到一個很中性,事情只是這樣發生了。

*安

喔。那我幫聽眾朋友問我自己的問題好了,呵呵,

譬如說我跟一個夥伴在做事情,對不對,

因為我要求的是完美,但是他做的事情總是會辣東辣西這樣,

然後我就想好那我既然看了當下的覺醒,

好,那我就隨應他,老天總有一天會有眼這樣子,

會讓這件事情圓滿的,譬如說,只是你知道嗎?我沒辦法等到他完全的可以把事情做好,

我已經先陣亡了,因為上面的老闆說阿你們怎麼做事都這樣子。

*Void

所以你就只能夠接納,接納有兩種層次啦,

就是接納說第一個當下發生的事情就是這樣,

或者是說接納這個人他就是這樣做事情了,

接下來一個就是我們剛才不是講說專注於當下其實就是看當下發生的事,

然後你還是要去處理這件事情嗎?

接下來就要看你怎麼去處理了,如果你覺得說他就是這樣了,他可能無法改變了,

也許你的其中一個方式是說那你就換一個夥伴。

*安

喔,是是。不要執著。

*Void

不要執著說一定,或者是說你就全然的接納之後,

然後變得說,好,那以後他的分量我也承擔起來做,

就是你必須要,你不能只是停在一個不作為的這個點上,

因為你眼前已經發生了嘛,他在當下已經發生了這個狀況了嘛,

接下來就是要去看說,好,那我怎麼去回應當下的這個發生,

我怎麼去處理他,處理的時候,一定會需要用到心智,

這就是艾克哈特說的,

其實我們平常在生活中,也不能夠24小時都在發呆,因為你的心智他本身就是一個工具,

那你必須在這個物質層次,在這個世間活下來,你很多時候你還是必須要去運轉你的心智,

但是問題是當事情、任務結束了之後,你就讓心智休息,

你就讓他停,但是當任務又出現的時候,你就去用你的心智當作工具去運轉,

去解決事情,去處理事情。

*安

但是你知道嗎?我在閱讀的時候,總是有一個幻想,

我指的幻想就是說我可能都在更高的意識上,我有更高的智慧,

所以我就有辦法解決這當下的問題,我根本不需要靠我的心智來,

其實是有痛苦的來解決這些問題。

*Void

其實基本上當你把這個事情,當你把這個中性的發生已經視為一個問題的時候,

你就已經不是在更高的意識層次,你就不是在靜觀寂照當中了,

那個靜觀寂照其實他只是在看,他不會貼任何的標籤,

他只是在看,喔,事情就是這樣的發展,然後他其實他都,甚至一定要用語言描述的話,

他都是用一個非常中性的語言,去講到底發生了甚麼而已,

他不會說,唉唷,他怎麼這樣子,他這樣子好差,我好累,我好辛苦,

不會有深一層的延伸跟詮釋,

像這本書裡面,他舉一個非常非常好的例子,在189頁跟191頁,

189頁的第二個太極符號下面這邊,他講說,這裡有三句話,

第一個是「真是糟透了的一天。」

第二句是,「阿,這個人真沒禮貌,竟然不回我電話。」

第三句是,「他太讓我失望了。」

你有沒有發現這三句話其實都是帶著情緒的,

但是我們往回去看這三句話,真正回推回去發生的事件是甚麼,

在191頁,第一個,第一句話是「真是糟透了的一天。」

好,實際上發生了甚麼呢?喔,只不過是下雨了,

下雨了,然後他,就是發生了一件事情就叫做下雨,

但是這個小我的心智,他就給他貼了一個標籤說,

「喔,好煩喔,幹嘛下雨,真是糟透了的一天。」

ok。第二句,他說「阿,這個人真沒禮貌,竟然不回我電話。」

結果事實上發生的事情只不過是他沒打電話來,這就是一個很中性的發生嘛,

第三句話「他太讓我失望了。」到底發生了甚麼事情呢?

這件事情就是,喔,我到了那裏,但是他沒有來,

所以這個就是一種我們要如何看待生命中所發生的事情,

當你進入到靜觀寂照的狀態在覺察、在觀看,

在看任何發生的事情或傾聽任何出現的聲音的時候,

沒有任何的批判了,沒有任何的好壞對錯,應不應該,他就是這樣發生了,

下雨就是下雨了,然後人家沒來就是沒來了,人家沒回電話就是沒回電話。

*安

是,對阿,因為我們頭腦就會馬上去編你自己的認知跟過去過往的經驗,

甚至開始編故事了這樣,所以就是在演內心戲這樣。

*Void

然後痛苦就被製造出來了。

*安

對。

*Void

痛苦就是這樣製造出來的,痛苦並不是因為發生了下雨,

因為下雨,千千萬萬人都感受到下雨阿,但是不是千千萬萬人都覺得很煩阿,

有些人是喜歡雨天的阿,

所以這完全就是看你自己的心智怎麼去詮釋正在發生的中性的這個事情。

*安

是,對,沒錯。

好,你可不可以跟聽眾朋友,也許可能是有些新加入,他不知道說太極符號的意義。

*Void

好,太極符號其實就是艾克哈特.托勒他自己可能在臨在當中他獲得的一個靈感,

你可以發現在他的youtube或者是在他的這些電視剪輯裡面,他的片頭就是這個太極符號,

這個同時也是就是他的教導裡面非常重要的一個可以說是象徵吧,

因為呢在他通常會教人家說,你要注意去聽那個字與字之間的間隙,

或者是人家在跟你說話,或者是你在傾聽聲音的時候,聲音跟聲音之間的那個寂靜,

他都是鼓勵人家去聽那個沒有的東西,

但是我們的感官已經被設計來,我們只會去看有的東西,

他反而,相反的教人家去留意這些間隙,

這些間隙他就是以象徵符號,用太極符號作為一個象徵,

所以譬如說不管朋友們在看我們新版的【當下的力量】或者新版的【當下的覺醒】

我們在裡面呢都會用這個段落跟段落之間,

有時候就會出現這個太極符號,這個太極符號呢,其實就是ok,

讀到這邊的時候,你可以先停一下,讓這個段落跟段落之間有一個間隙,

你先讓自己停頓在這裡一下,

你先稍微的感覺一下,你剛才讀過的東西,去感受一下,去體會一下,

先不要急著一直往下走。

*安

是。所以這個符號也是一個寂靜嗎?

*Void

這個符號其實他就是象徵一個寂靜。就是一個間隙,一個寂靜的狀態。

*安

你知道嗎?就是我之前一直在體會說佛陀在講的,霎那間的霎那,

教人家去覺知那個霎那霎那,就覺得說好難喔,那個霎那就是這麼霎那,我怎麼去覺知,

根本沒機會,所謂的霎那,連千萬分之秒都沒辦法去覺知,

但是你知道我發現看了這本書以後才發現寂靜談的永恆,就是在講那個部分。

*來賓

是阿,他就是一個完全不會變動,沒有無常,那就是永恆存在的一個東西,

但是以現在的人來看,以心智的角度來看會覺得,那實在是徹底的無聊啊,

因為在那個寂靜當中甚麼都沒有耶,

可是當然在佛法裡面他講說那是一種空中妙有,他其實是一個妙有的狀態,

只是你看起來你感受起來甚麼都沒有,

但是那個就是我們這本書要帶領大家回家,

從思維之夢中醒來,要抵達的那個內在平安的境界。

*安

是,對阿。就是這本書後面講的這一段嘛,對不對?

就是主標「靈性的覺醒」是指的是從思維之夢醒過來。

*Void

對對對。

*安

好,我們今天謝謝橡實文化的Void跟我們分享【當下的覺醒】這本很棒的書,

謝謝Void

*來賓

謝謝一心。掰掰。

*安

掰掰。

─馬上購買此書─