by ilikeradio | 10 月 31, 2023 | 心悅幸福樂 Season2

收聽連結:https://youtu.be/dHB3YtM1Mdo

Podcast收聽:https://sndn.link/ilikeradioasiamindspirit/HPVvvs

在工作上,一聽到老闆找,就開始不安緊張起來,

老闆在說哪裡需要改進時,甚至覺得自己是不是很糟糕,要被辭職了,

還想著老闆正在釘我,找我麻煩,未來工作會更辛苦。

現在遇到的挫折跟困難,我真的很想哭出來,

就因為我是男生,以前被教導男生應該要勇敢一點,怎麼可以隨便就流眼淚呢?

只要一哭就會被打,或是被罵,導致我現在只能封閉自己的情緒,

一直處在悶悶的狀態,久而久之便憂鬱了起來。

穿裙子好麻煩,還要在意有沒有走光,甚至怕被路人看,

我也想大剌剌的隨性做自己,卻想起以前父母總是跟我說,

女生就是要穿裙子,打扮的漂漂亮亮的,說話、行為都要溫柔,要聽話,

我開始變得不快樂了,覺得這不是我自己。

這些過往的刻板印象甚至是話語,是不是你也曾經被說過?

甚至忘記什麼是快樂了?成天處在緊張、害怕的高壓環境裡。

今天請到曹中瑋老師,來跟我們分享他的新書【懂得的陪伴:一位資深心理師的心法傳承】

來教我們如何覺察以及改變自己,內容非常精彩,絕對可以讓聽眾朋友們學以致用!

歡迎收聽本集節目。

購書連結:https://reurl.cc/OE6DZ3

安:親愛的朋友又再空中跟大家見面,今天很開心的邀請到曹中瑋老師。

老師最近又出了一本讓人看了會非常感動的一本書-懂得的陪伴。

線上是我們的曹中瑋老師,來跟聽眾朋友打招呼吧!

曹:大家好。

安:老師怎麼會這麼用心,又幫我們寫了一本這麼細膩的書呢?

曹:對吧?應該是。

大概已經蘊釀了滿長的一段時間了,7、8年應該有了。

這幾年,我一直希望能夠把我自己在心理諮商這幾年的工作經驗分享給別人,那是一種傳承,總覺得該交棒了。

我今年已經進入老年期,所以想說是不是可以寫得再清楚一點,比較具體清楚的分享我的諮商經驗。

這個念頭很久了,但又一直覺得自己有這種資格嗎?

好像是一種,我的經驗只是我個人的經驗,不足以讓大家有收穫,但也是因為有很多的機緣…

像之前做了教學錄影帶,還有線上課程大家也覺得滿有收穫,所以想說也許可以試著寫一寫。

我也構思了滿久的,大概去年底我休假四個月,專心的把這本書寫出來。

希望能對所有的諮商心理師和臨床心理師,甚至是助人工作者,可以在他們困惑時作為一個參考。

書裡面談了很多情緒,以及被過去很多不好的經驗蒙蔽的狀態,我想對一般人也能作為一個參考。

安:我覺得完形治療猶如禪宗那種覺察能力,你說一個療癒師可以把思維的轉折跟變化交代那麼清楚,讓我們可以從細膩處看到讓個案可以自我覺察:

「原來這個部分是處於哪一個階段?哪一個轉折?」

我覺得這是很難的耶。

曹:我自己也覺得很難。

我覺得我把自己畢全身的功力都釋放出來的感覺。

安:可以請老師跟我們講一下,完形治療裡面在談協助個案覺察的部分嗎?

曹:我現在也不完全是完形諮商了,因為它到底是一個國外學者所創立的學派,我覺得我把它修正到比較適合國內的人和文化。

當然我還是運用了「完形治療」這個名稱,因為我還是非常喜歡它的基本精神。

它的覺察並不是像我們一般人想的說:我們要變得很敏銳,什麼都要看得很清楚,聽得都要很清楚…

它不全然講的是這個,它是說我們本來就該要看得很清楚、聽得很明白,而且是如實的聽

但是我們過往會因為成長的經驗裡,甚至只是教條…

像我們的文化裡說:「小孩不懂就不要亂講話」。

不能亂說話、要有禮貌,不能把自己心裡真實的感覺說出來。

比如:這個人讓你很生氣,尤其是長輩,你也不能說什麼,還是要很有禮的對待。

所以對我們來說,我們被這些教條或是對情緒的限制,像男孩子不可以哭、隨便亂發脾氣,不可以害怕。

這些東西對我們的感覺,像覺察就包含內在覺察和外在覺察,當我感覺到很想哭、很害怕時,因為我知道我是男生不能害怕,我就會覺得我不可以害怕。

我明明感覺到害怕,可是我又不可以害怕,那我該怎麼辦?

所以我可能就會把自己的這些感覺切斷,長期下來對於害怕對敏感度和覺察度就會消失。

我們身為大人有時候也會限制孩子一般的感覺。

比如:

大人:「今天很冷,你要多穿衣服!」

小孩:「我不冷啊!」

大人:「不行,就是冷。」

就是阿嬤嘴巴裡的冷。

對孩子來說,他也會對自己的這些感覺混亂,他看到別人的事情時也會。

比如:

看到媽媽哭時,他會說:「媽媽你在哭喔?你怎麼了?」

媽媽:「我哪有在哭?你亂說。」

接著,小孩對自己看的東西也開始懷疑了,所以會把自己的看、聽、感受,都會有些許否定。

可是他又有真實的感覺,於是就會陷入混亂之中,比較痛苦。

之後在看很多事情,可能因為兒時受過傷,看到類似的情境…

比如:

曾經被大鬍子的一個男性傷害,之後看到大鬍子就會感到非常害怕。

但他自己並不知道為什麼,可能已經被自己壓抑住小時候的那種恐懼,所以在這裡我們說的覺察是指「恢復原有的部分」

自己內在的衝突與矛盾要讓他知曉,知道說因為過去的經驗裡,別人否定了你的感覺或你自己覺得不可以,而把它壓抑下去的感覺,你現在要比較如實的讓它展現

你現在害怕就害怕。

所以我們會用一些面質,把他內心矛盾的狀況呈現出來。

對完形來講,我們的覺察是希望擦亮他對外或對內的覺察,都像玻璃一樣,上面有很多的污漬,覺察就是我們希望把上面的污漬擦掉。

這並不是變得過度敏銳,或是聽力變很好這種覺察,是說讓他把過去比較不好的這些影響都能夠放下來,並且我現在就在當下如實的觀察。

如果說我對過去的權威經驗都很不好、很害怕,而我現在遇到一個老闆可能不至於,只是嚴肅了一點,而對我說了一些:

「你這些要修正一下喔…」之類。

我整個恐懼害怕都強烈的出來了,聽不懂他在說什麼,其實我是可以聽得懂的,只是我太害怕了。

那這些害怕其實就不是對這些主管的了,因為這個主管並沒有很兇,或曾經對你批判很嚴重,但那常常是我們過去的經驗引發出來的,這時候你對這個主管的感覺與判斷就扭曲了。

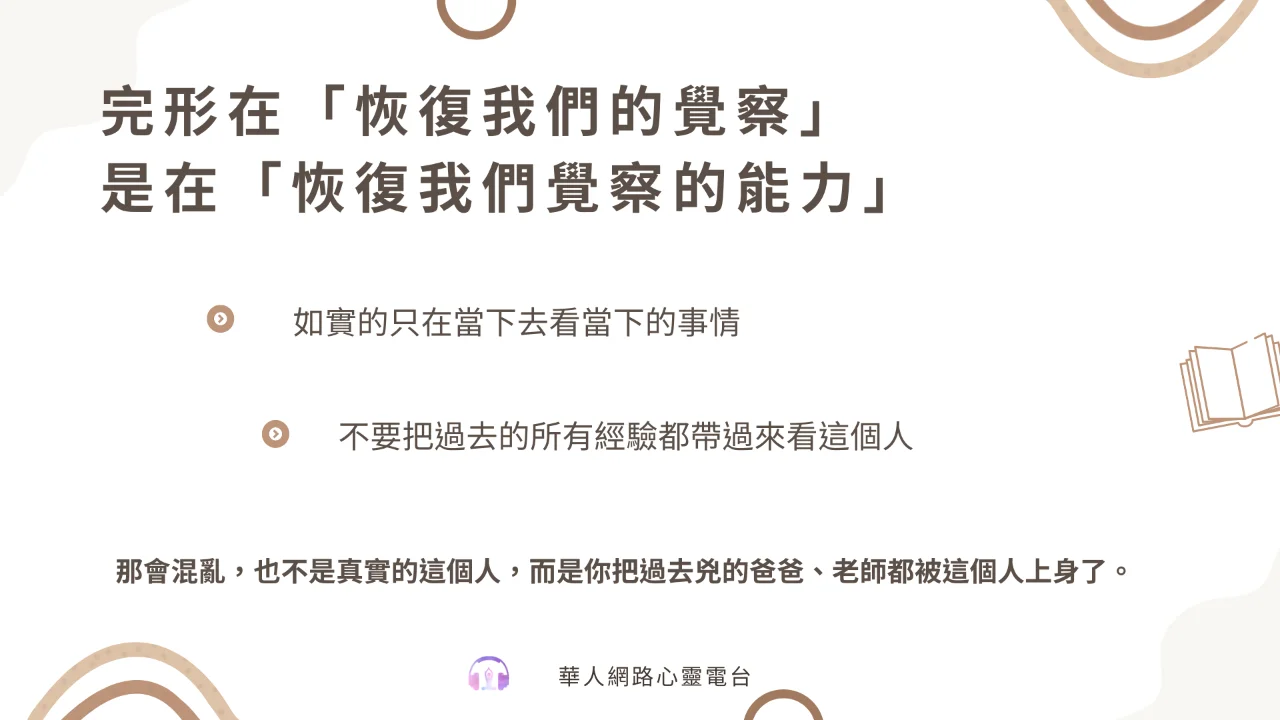

我們常常說完形在「恢復我們的覺察」是在「恢復我們覺察的能力」

而且是比較可以讓他如實的只在當下去看當下的事情,而不要把過去的所有經驗都帶過來看這個人,那就會混亂,也不是真實的這個人,而是你把過去兇的爸爸、老師都被這個人上身了,所以我覺得完形的治療比較像是在這個部分,我們會用比較面質。

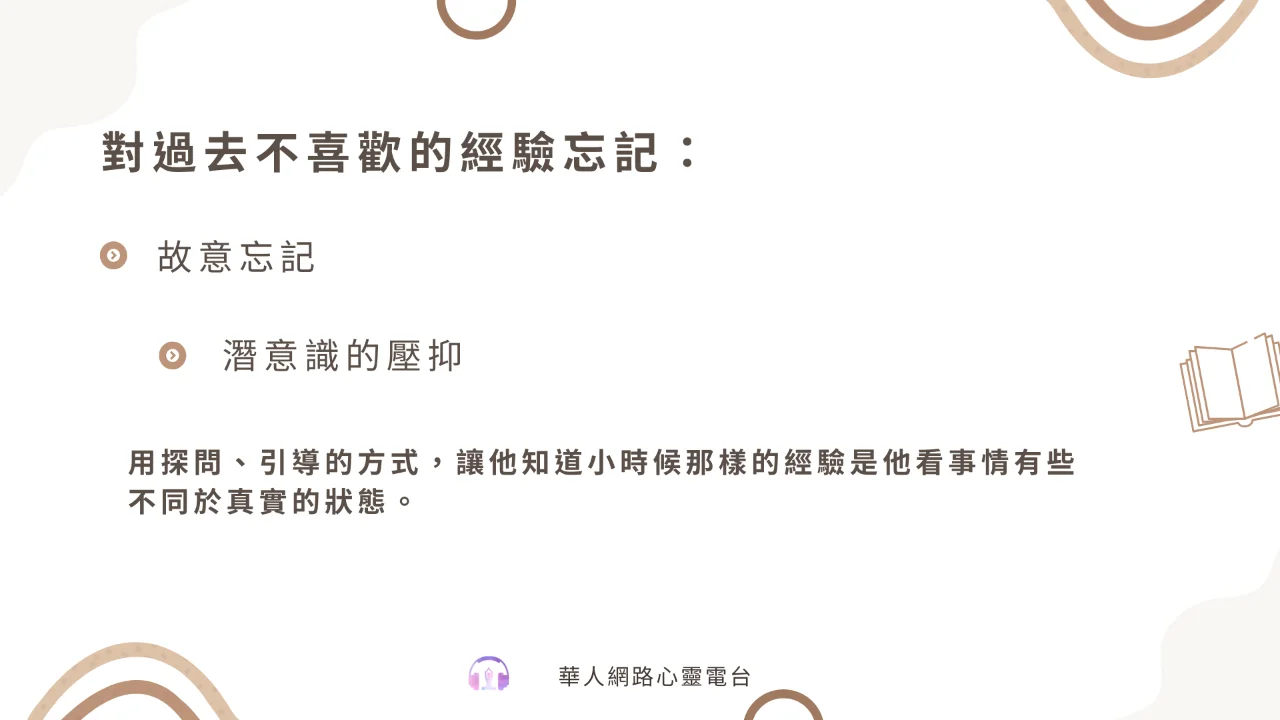

有時候這個人對過去不喜歡的經驗已經忘記了,可能是故意忘記的,也可能是潛意識的壓抑,這時我們會幫助他用探問的方式、引導的方式,讓他知道小時候那樣的經驗是他看事情有些不同於真實的狀態。

我們大概會用一些這樣的方法幫助個案來覺察。

我們自己做的話,可能比較需要去探究過去有些什麼樣不好的經驗?

大家不要想「不好的經驗」,是有「多不好」?

其實很難講。

當我們很在意一件事,比如:我很在意這次考試的成績。

這次我考不好已經很挫折了,我去跟媽媽說這次好像考的很不好…

媽媽可能沒有安慰我,反而很兇的說:「你怎麼不專心?」

我就覺得自己被冤枉了…

因為我覺得我很認真,可是我可能粗心了,或其他原因…

如果我太在意這件事,可能有的媽媽就急了說:「你根本就是沒有用!讀了也沒有用!」

這句話就打到我了…

媽媽可能真的也沒有這樣的意思,她只是生氣。

可是這種經驗如果一直想到,一直記得,或是你沒有想到,但每次遇到類似的事或狀況,就會聯想到:

「我是一個沒有用的人。」

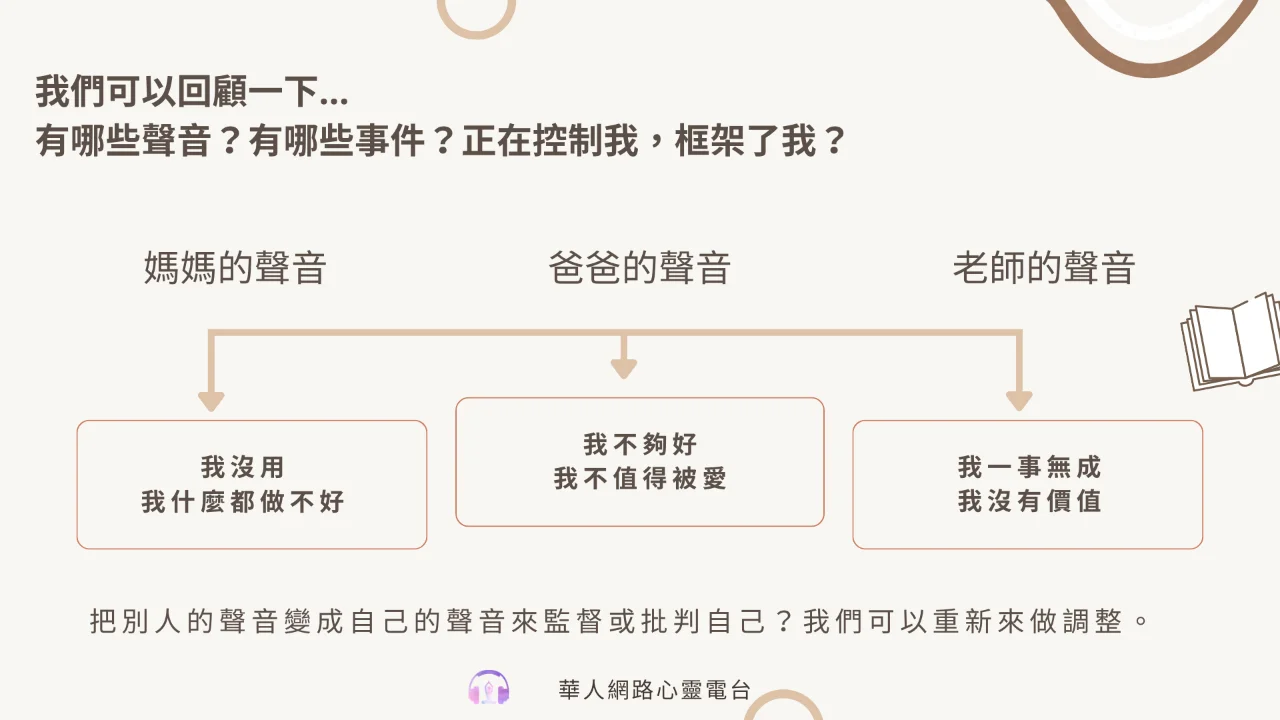

你把媽媽這句話變成自己的聲音來監督或批判自己

我說的污染覺察也是一樣的。

遇到挫折,你自我覺察可能就會變成:「整個人的一種,我沒用的批判」。

我的意思是,平常我們也可以稍微回顧一下…

有哪些聲音?有哪些事件?正在控制我,框架了我?

我們就可以重新來做一個調整。

或者像情緒、感覺,我可不可以恢復我原有的感覺?

我覺得冷就冷,不用擔心別人說「不冷啊!」

因為每個人的感覺都不一樣。

如果今天這件事情我覺得有些生氣,我不見得一定要發脾氣,但我知道我生氣了,所以這件事對我來說可能是讓我不舒服的,我可以稍微注意一下;

如果我覺得我不可以生氣,所以就不敢生氣或不敢面對這件事,那我們的覺察就還是會被混淆。

這個覺察在完形為什麼這麼重要?

因為你沒有覺察清楚就隨便做了決定,或是做了選擇,那這個選擇通常就不太好

冷熱還只是簡單的事情,比如:

你覺得很冷

爸爸說:「怎麼會冷呢?不要怕冷啊」

你心想,那這樣我就不要帶外套好了…

但事實上你真的很冷,可能會受涼。

這是一個很小的例子。我的意思是,如果你的覺察無法根據自己的需要去做判斷時,就會做出錯誤的選擇。

有的錯誤選擇就會終身悔恨,難以彌補。

完形認為,只要把覺察弄的比較清明,我們對自己的了解很清楚,對別人、環境、外在的限制,我能夠有清楚的了解時,我做出的決定跟選擇在當下至少是會比較適合自己的,也比較不會做出可怕的決定。

以上是我對於主持人剛剛說的覺察的部分。

安:老師的分享讓我們覺得很暖心的是:如實的、清明的

這是很重要的關鍵,可以看到當下。

我覺得很多人這輩子可能都活在他自己過去的個性、信念裡,也不清楚這些情緒是怎麼回事?

我看老師後面有特別在談情緒,比如:生氣和委屈是有一些連結的。

可不可以簡單跟我們說幾個例子,因為時間關係也沒辦法跟我們解釋太多,就簡單的分享一下。

曹:我剛剛在講的已經跟這部分有一點點關係了。

我們剛剛說到老闆的部分,那個主管我一看到他就感到非常害怕,這個害怕就有點點不符合實際的狀況。

所以我們會稱他這不是一個原級情緒。

原級情緒是指看到一件事情很可怕,就真的感覺到害怕,而害怕的程度跟這件事情的危險程度差不多

這部分我們稱它為健康的原級情緒。

但假如這個老闆只是告訴你一些做法,突然之間就感到很害怕,同時害怕的強度很高,這時可能就是你過去的害怕經驗把它一起拿到這裡來了。

這部分我們稱它為不健康的原級情緒。

我覺得這在我們的生活經驗裡,非常非常多。

我們是怕過去、以前的經驗,可能小時候被丟在門口,或是走失了,我就會覺得完蛋了、迷路,我就會死掉!

是真的可能會發生的。

但長大後,我如果不小心忘了帶鑰匙,我在門口打不開門,其實我不需要怕到我覺得自己快要死了。

這就是你可能把過去的某些經驗放進來了。

所以我們在覺察上、情緒上也是如此。

委屈是我們台灣一種很特別的情緒,因為委屈是我們自己可能是對的,可是別人不了解;

或是我真的很生氣、很不開心,可是我不敢說,所以我也覺得委屈。

它跟生氣有關的是因為我真的生氣了,可是我不敢說,我就變成了委屈。

在我講情緒的這個概念裡,尤其是做心理助人工作者的,

他在了解別人的情緒時一定要知道「有些時候」這個委屈「不是真的情緒」。

有時候他只是生氣但不敢說,所以覺得委屈。

這時,你一直同理他的委屈是沒有什麼用的,你可能要把他更後面真正的生氣,讓他自己能覺察。

覺察情緒、接納情緒,不一定要表現出來。

我生氣,我知道我生氣,但還是會看場合,我不可能在路上破口大罵,所以表達情緒的方式是可以修正的,可以調節的;

或是,可以選擇不同的場合再來說,用不同的方法。

但我們一定要知道我生氣了,我感覺到自己真實的感覺了。

所以我在書上確實是有把很多相對應的情緒,整理出詳盡的說明。

安:有些人不知道在氣什麼,但那些生氣背後可能隱藏的就是這種委屈,或是悲傷。

曹:對,也可能反過來。

有時候委屈後面是生氣,有時候生氣後面是害怕、自卑,或是惱羞成怒。

所以我們的情緒要自己了解清楚。

如果是助人工作者的話,就要更清楚他真正的情緒是什麼,否則處理是沒有用的。

一直讓他生氣、讓他發洩,其實並不是真的生氣,裡面可能有很多的害怕或不安,所以要處理的應該是後面的部分,真正的情緒。

安:老師這本書後面寫得非常非常的精彩,可以讓聽眾朋友,或是想助人的工作者可以好好來研讀。

今天謝謝曹老師跟我們分享 <懂得的陪伴> 這本新書,由心靈工坊出版。

曹:唸起來有點繞口。

安:謝謝老師,掰掰。

曹:不會,掰掰。

by ilikeradio | 10 月 31, 2023 | 心悅幸福樂 Season2

影片連結:https://youtu.be/GSIjCLEBgXs

如果追蹤安一心老師節目很久的聽眾朋友

一定知道安老師常提到的一句話

這個世界是由你自己創造的

那要怎麼達到這個境界呢?

最核心的要點,除了心懷幸福感外

就是讓你的內在與外在世界做到連結

在本集節目中

公鹿以及安老師兩位

藉由針對書中內文的導讀、闡述與說明

讓大家從側面知道

在追求「靈性」或是「世界是由你自己創造」境界的過程中

會有的一些細節、方法、觀念、感受或效果

這些內容

或許你們早已經知道了

也或許你們是第一次聽說

其實都沒關係

你們每聽一次,都是在加深你們的印象與信念

都是為最終的目標去奠定、夯實基礎

讓你們未來在這過程中,走得更順遂、更沒有疑惑

小編在這就不再多說什麼了

歡迎聽眾朋友進來收聽本集節目吧~

購書連結:https://reurl.cc/58bRzv

這系列的節目呢~

算是公鹿與安一心老師新的嘗試

希望藉由一部分一部分地導讀書中內容

讓大家對我們精心挑選、推薦的書籍

能有更多的了解、發現與共鳴

幫助大家變成更好的自己

如果聽眾朋友聽過、讀過之後

有一些不同的看法跟見解

也歡迎你們在我們系列節目中的留言處,進行分享跟回應哦~

鹿:

哈囉~

各位聽眾朋友們,大家好。

今天開始,我與安一心老師,一起為大家導讀,由柿子文化出版的「靈魂的朋友」這本書。

每次分享,我們透過一小章節,與大家一同深入此書的境地。

每次閱讀,我們都會標記現在所導讀的段落所在。

也許,你在讀過之後,會有一些不同的看法跟見解,也歡迎你在我們系列節目中的留言處,分享跟回應哦~

我們在線上先歡迎安一心老師。

安:

各位聽眾朋友大家好~

今天,公鹿為什麽想幫我們導讀這本書呢?

鹿:

這本書,其實跟我們內在的想象能力,非常有關系。

這本書我自己也非常的喜歡,主要是因為它講究一個週期性的循環。

到底什麽是週期性呢?

就像是我們自身生命,每一個階段都會歷經的一個過程,像是一個自然週期,如同日月星辰,它會有一個變化,或者是好像有一個節奏感,又像你自己的一個心跳呼吸,也會產生週期性的變化。

所以,我們在分享此書的同時,也是希望讀者可以透過此書的分享,跟自己的週期性同在,一步一步地深入到你的生命當中。

安:

如果你可以去了解,這個週期性的變化,就像是我們可能每天庸碌地生活,時間可能過得很快,你也不會停下來想說,原來是這個週期,比如說白天或是晚上。如果你可以了解這些,我覺得更好。

那可不可以幫助觀眾,理解這本書的架構呢?

鹿:

首先,我們在開始要跟大家講到,這本書其實是由凱爾特的精神出發。

凱爾特精神,大家可能不是那麽了解,而本書作者在引言時,跟大家說明,其實大家不一定需要了解凱爾特的文化,但是,這本書其實是有一個架構存在。

首先,邀請大家先跟萬事萬物進行友誼的連結,比如說,我現在跟這個電腦、或跟安一心、或跟周遭的朋友、或跟你的工作,其實是一個友誼性的存在。

在這個連結之下,你的感官,比如說你皮膚的感覺,或是內在精神的部分,以及在這知覺之上,存在著一個存有,也就是我們的想法、念頭。

要如何去把這些接觸到的東西,跟你的念頭,重新重塑成一個想象空間。

在這個想象空間,其實你可以任意地去包覆你所想要的、所期待的一些正向的力量。這不關乎你的任何身份,不管你是什麼人,你都可以得到你想要的一個真正事物。

我們又要如何透過這本書的內容,進行真正的行動。

當我們在跟外在的世界交互行動之後,會創造出來一種新的精神。

在這個過程中,會有能量的一些盛衰變化,最終其實都會有一個盛衰之間的課題。這本書的最後,就談到了所謂老化跟衰亡的一個過程。

安:

當在看這本書時,如果你有去細細地品嘗它、認真地去讀它的話,其實它都有弦外之音。當你看到的這些文字之後,在文字的背後,隱藏的不僅只有作者的想法,還有這本書在談的凱爾特精神。

其實凱爾特,它是一個非常美的一個詩詞、詩句,從裡面開始講了很多。就有點像是,本來這世界有好山好水,你不要只是躲在自己的城市裡面。

從出生,到世界連結的死亡安息,再從死亡,到生命重新誕生,好像是一個循環。

鹿:

談到生命的週期,如果大家真的有開始翻開這本書的話,你就會開始意識或感受到。

它的開始是,我們剛剛出生、呱呱落地的瞬間,如果你現在回到嬰兒時期的話,第一個瞬間你會做的事情,就是睜開眼睛,在睜開眼睛後,外在世界的一些景色或光亮,慢慢通透到你內在的神經元。

這本書,從那一點點的一個映照開始,幫我們導入到所謂生命的循環。

安:

其實這邊特別談到的,你開始會有一個意識,這個可能是作者所翻譯的,也許以我的認知的感受,你可以把它翻成是一個靈魂的誕生,或是一個怎麽樣的開始。

我們如何去形容那一剎那的那一點,可能會用光明、一點光、一個意識或是一個靈魂來形容它。

當你可以體會到內在這個部分時,那代表你可能就不會受控於這個環境,由環境來創造你,而是你開始有意識知道,你所看到的這一切,是你創造了這一切。

那請公鹿開始,來跟我們分享第一個章節友誼的奧秘–博大的光明,從這邊來開始導讀囉。

鹿:

假如你曾經在破曉前出門,便會注意到,夜晚最黑暗的時刻,就在黎明即將來臨之前,深沈的暗夜,更是虛無。

如果你曾來到世上,但從不知白日為何,便不可能想象,黎明如何劃破黑夜,以及新的一天神秘色彩是如何到來的。

安:

可不可以跟我們分享,這一段在談什麽呢?

鹿:

每天清晨醒來時,其實我們內在的一個覺知期,就會緩緩地升起。

我不知道聽眾朋友,在聽到這一段或真的在閱讀這本書時,心裡會想到什麽。我覺得,這好比於靈魂像是火炬一般,慢慢被燃燒起來了。

那文中所提到的光明,其實暗喻的是覺知,從極其沈睡到慢慢開始醒來時,火炬慢慢被點亮時,好像是你生命開始誕生,你開始有意識地看著一切。

不過,我閱讀到這段,其實就會跟自己的靈性修行相互映照。其實,小安老師有時候跟我一起在上課或學習時,常會笑我還沒有醒來。那時,我會覺得,我眼睛明明張得很開,或是我的內在意識好像有在看這個世界,但是好像又被老師說的好像沒有覺醒。

想問一下老師,假設我們遇到這樣的狀況,到底如何才有機會做到真正的覺醒呢?

安:

我覺得,靈魂還沒有覺醒的人,在每天早上起床,就覺得他就還想睡覺,但因為要上班、上課而不得不將眼睛睜開,覺得哪裡有光明,光明在哪裡,那覺醒以後要幹嘛,我現在就還是想睡覺,我的身體就一直告訴我,你還沒有睡飽,你沒辦法睡飽,又怎麽活下去呢?

就好像是人在江湖、身不由己,不得不在這個江湖當中的這種感覺。

你會發現,你就在這個生活、這個物質世界裡面,你的三餐必須要通過你的認知去努力、去發展。

但是,你來到這個世上後,可能連想都沒有想過,如果有一天,這世界是由你來制定、創造、制定規則的話,那會是什麽?

往往很多人,其實是沒有這個概念的,所以他就會覺得是環境創造了我,環境讓我幹嘛,我就像機械般地努力做,溫飽你的三餐之類。

我跟公鹿,為什麽要跟大家分享這一段文章,其實第一段有很重要的概念,我們開始要敲敲你的頭、告訴你,當你醒來的時候,你可能第一個意識可能是沒有睡飽、要趕去上班之類的,當你的意識是這樣子,你就在這個環境裡面,而我們現在在提醒你,其實你還有第二個可能、第三個可能。

所謂第二個可能,是當你醒來的時候,去祝福自己一天的開始,今天是美好的一天,當你開始祝福自己這樣的話語時,代表你祝福自己的生活、起居、工作,可以順遂。

為什麽我們要覺醒,可能你內在開始跟宇宙萬物去做連結,知道你是這個萬物裡的其中一個小點、一個意識,你的想法也是可以創造這世界的所有的一切。

鹿:

老師這段講的很好~

我們原本可能是在很封閉的一個靈魂,你沒有辦法跟周邊的事物開始重新建立一個友誼的關系,這就很有機會可以做到更往上一層,或再多踏出一步的覺醒路上。

第二段課文在講

光明極其地博大,同時也非常地和善,如果你可以留心黎明的來臨,就可以知曉光明到底是如何誘退黑暗的。

光明的手指緩緩地出現在地平線上,才剛顯露出來,就靈巧地將黑夜之幕拉開,靜靜地呈現在面前的是,神秘而嶄新的黎明,這是新的一天。

文學家愛陌生曾經說過,沒有人料想過白日之神,現代文明最悲哀的事情之一就是,我們與自然的原始起點,已經失去了聯系。現在生活的都市化,疏離了我們與大地之母的親密關系。

這段文章中提到的,沒人料想過白日,是神,那問問大家,黑夜會是神嗎?或是陰天、下雨天時,它會是神的一個顯現嗎?

其實這裡的白日,大家可以想象它就是日光的一個變化,因為我們這段在講光明嘛,所以它是跟光線、跟光亮變化的一個週期性。那為什麽要講到這句話呢?

其實是要跟大家提醒一下,我們現在是否連光亮的變化,都已經失去了連結。

早上一起來,好忙哦,趕著去公司、要去工作、接送小孩等等,趕快把這些事情做完時,周邊的景致、樹葉的變化、四季的變化、光亮的改變,我們好像越來越沒有辦法去注意到,甚至連雲朵的形狀都沒注意到。

小時候很喜歡看雲,但現在長大了之後呢?你還記得上次看雲的時間,是什麽時候呢?

隨著手機變得越來越發達,我早上起來,要先看股市,要先看看一些即時的資訊,很自然地,我們跟周邊的美景,常常都失去了連結。

即使到現在,講究親近自然這件事情,到晚上你即將快進入休息的時候,大家現在在做什麽事情呢?應該不是去休息,你繼續做一些工作,想要追劇、追新聞訊息。

在沒有科技的時候,真的不會有生活品質嗎?

邀請大家重新回到自然,這個疑問將有機會可以被解開了。

安:

剛剛公鹿老師跟我們特別在談的這個概念,其實就是外在很多事情會吸引到你的注意力,而你的心就會隨著外在的種種的變化而變化。

比如說你在追劇,你就會很緊張地帶到你的夢裡,甚至你還會做編導,說這應該這樣演獲應該怎麼樣,所以你做夢的情節,都永遠在你外在的這些事情上。

也因此,你就很少會有機會,去跟你內在的聲音或萬物做連結,你也就不會知道你的原力,也根本就沒有辦法覺醒。

所以,我覺得這本書單單前面的這一段話,就非常地美,也很能夠提示我們,其實你可以跟自己去連結。

只能說這本書的文字非常優美,它用白天、黑夜的概念,讓你知道,其實你可以去觀察它,當你觀察到這些變化的時候,你就會慢慢進入到你內在的心中。

我們這次這一段,就先跟大家介紹到這邊。

在下一個階段,再跟大家來分享囉~

鹿:

那我們今天到這邊為止囉~

謝謝大家~

by ilikeradio | 10 月 31, 2023 | 心悅幸福樂 Season2

博客來購書連結:https://ibestfun.net/2z-IL

我們不必為自己遭受的傷害負責

但要不要走出傷害,就看我們自己

你是否曾遇過以下處境:

‧被他人背叛而深陷痛苦,這輩子都不想再跟他做朋友?

‧曾因他人做錯事而斷絕往來,事後深感遺憾:「如果當初能再給彼此一次機會,或許現在就不會是這樣了!」

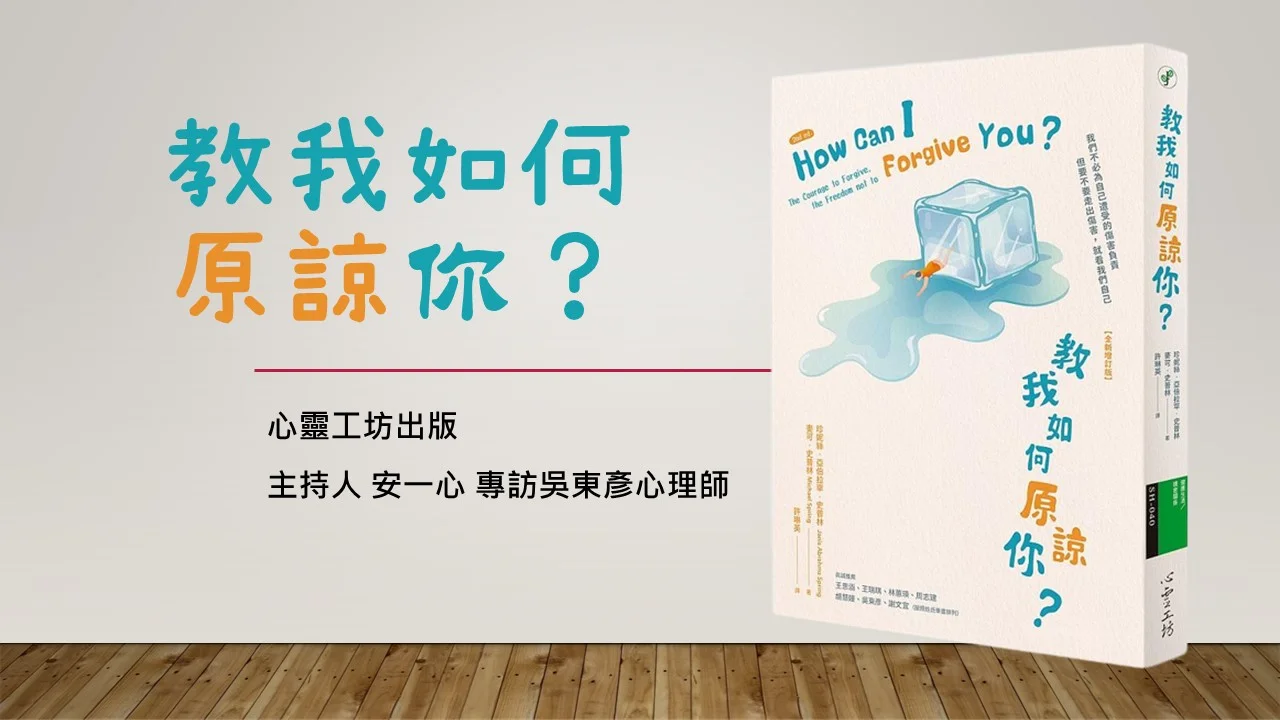

安: 親愛的朋友,又在空中跟大家見面,今天想跟大家來介紹心靈工坊有一本書「教我如何原諒你」,很開心邀請到吳東彥心理師來到我們的線上,先跟聽眾打個招呼吧。

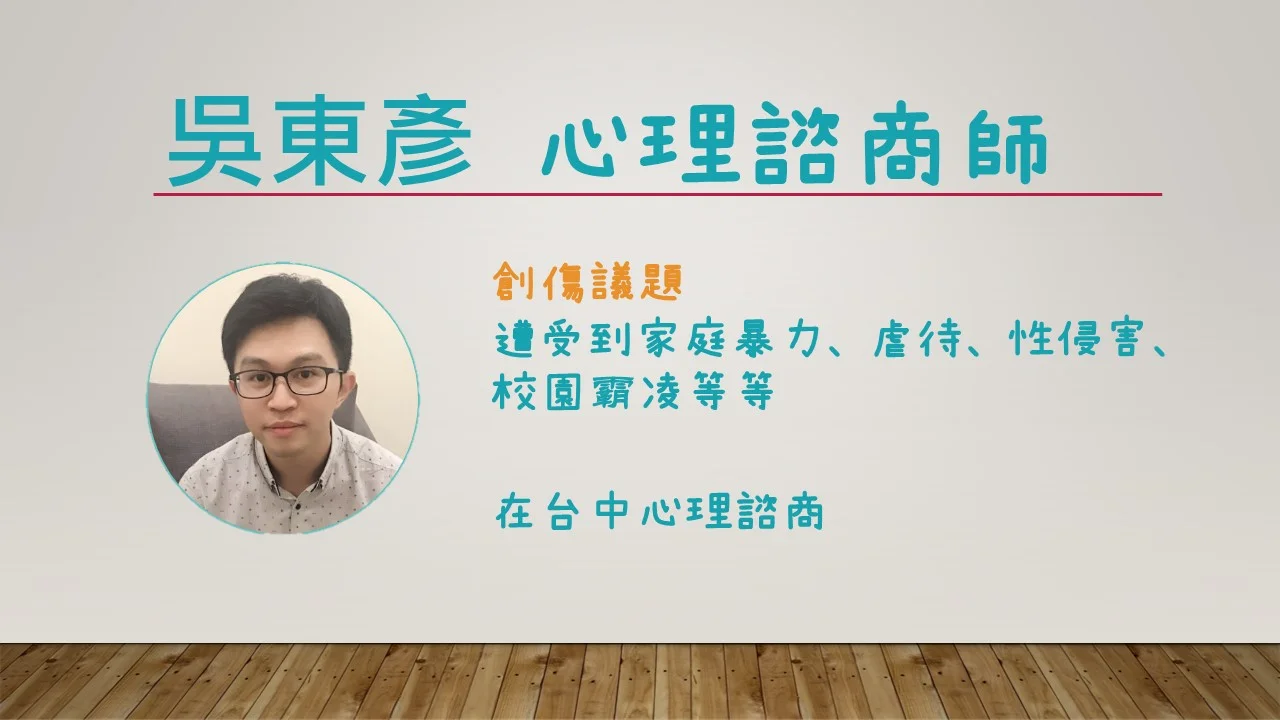

吳: 各位聽眾朋友們大家好,我是吳東彥諮商心理師。

安: 老師可以先介紹一下自己的專長。

吳: 我是很長期跟創傷議題工作的心理師,創傷議題就是有的人把曾經遭受到家庭暴力、虐待、性侵害、校園霸凌等等,這些創傷的議題,就是我一直以來努力的領域。

安: 是,所以老師你現在都是在線上還是在那裡有辦類似的工作坊?

吳: 我平常的工作以個別諮商為主,服務的都是在台中地區進行實體的心理諮商。

安: 所以有心裡的創傷都可以來找老師好好的解決。

吳: 對呀,我覺得受創的人太辛苦了,一個人要面對自己的創傷太辛苦,有人陪著一起疏通這些心結可能會好過一些。

安: 老師今天可以跟我們來談談,你在看心靈工坊這本書「教我如何原諒你」,可是父母親可能也不太知道說,這樣做會對小孩造成日後的創傷,那要怎麼去原諒他呢?

吳: 我覺得像剛剛您說的,有些父母親可能並不是刻意要造成小孩子的傷害,但傷痛卻陪了小孩一輩子,像很多來找我的當事人,常常進來的第一句話就說:怎麼辦,我就是沒有辦法原諒我的父母親,怎麼又是我的父母親。

從他們這樣子的問題,常常可以看到背後的想法,好像對他們的生命經驗裡,只能選擇原諒或是不原諒。

甚至是如果不原諒自己的父母親,好像就犯了滔天大罪一樣,這就是我們最常遇到的困難。

安: 不管我們從任何的角度來看,父母常常會說:想這麼多幹嘛,過去了就過去了,你一直說我們造成你的創傷,造就了你怎麼怎麼之類的。

那這個迴旋,我們到底要怎麼去做,想要兩邊平衡,又要父母親覺得不錯,又要自己覺得好過,你會建議一般會怎麼做呢?

吳: 第一步,像您剛才的舉例,真的很生動也很貼近我們平常面對的個案,很多人一輩子都在祈求父母親的原諒,父母親真的就是說,想這麼多幹什麼,過去的事就過去了,就會造成小孩子的壓力。

父母親長期以來的語言,也會被內化到小孩子的心裡,所以當小孩子心裡在對父母親生氣的時候,他們反而心裡還會出現另一個聲音,自己怎麼小鼻子小眼睛,不能夠原諒父母親真的是一個很大的錯誤。

其實在選擇原諒的第一步,我會建議這些受創的當事人,先去傾聽自己心裏面的聲音,並且允許自己,不管自己原不原諒父母親,或是對父母親感到的是很生氣、憤怒。

第一步就是練習允許自己有這樣的感覺,第二步就是在「教我如何原諒你」這本書裡面講了一個很重要的觀點,他把一個人能不能夠原諒分成四類,譬如說一個人選擇的是廉價的原諒、拒絕的原諒、真誠的原諒等等。

在廉價原諒裡面,有的人很可能面對父母親對自己的傷害,就會不加思索的覺得我就是要原諒我的父母親,這本書就會從這樣子的角度去讓我們思考說,面對父母親,我們是採取哪一種原諒的方法,以及我們會選擇這樣原諒的原因是什麼。

譬如說剛剛談到的廉價原諒這個部份,一般如果我們太快就要去原諒對方,很可能就是一種假的原諒,可是這種假的原諒其實他還是可以帶來另外一些好處。

譬如說,當我們騙自己,以為自己已經原諒父母親的時候,我們就不用每天還在生父母的氣,也不會想去找父母親理論,引發後續更多的衝突等等。

回答您剛剛的問題,我覺得有兩個步驟,第一個步驟是先允許自己對父母親,在心裡面可以產生所有的感覺,並允許自己當了這個感覺。

第二個步驟會是看看自己在原諒的事情上,自己站在的位子會是什麼,譬如說是廉價原諒、拒絕的原諒、還是真誠的原諒。

安: 那可以請教老師一下,如果這件事情的關鍵人已經過世了,我只要對自己的心理這樣說,他就會被咀嚼嗎?或者是該怎麼辦呢?

吳: 像您剛講的說,譬如說傷害我們的人已經過世了,我們能不能原不原諒自己,與這個人還在不在世有時候沒有這麼明確的相關,有時候當我們心裡面沒辦法原諒對方,代表我們心裏還有一股怨氣。

當這股怨氣還沒辦法消除的時候,我們真的沒有辦法去原諒對方,譬如說,我們的理智上都知道,每天回家要跟家人說話的時候,要平心靜氣,要開放的溝通。

可是有時候看到家人,襪子都亂丟,吵吵鬧鬧的,把家裡搞得一團亂,這股氣一起來的時候,就會壓抑我們的理智,我們就沒辦法理性思考。

這個意思是,如果我們真的要選擇原諒一個對象的話,我們心裏的情緒,他真的需要被好好地接受,並且好好地抒發過。

所以縱使這個人已經不在人間了,但是我們可以用我們的方式,譬如說寫信拉、或者說跟朋友好好聊一聊自己對於這個人的感受,等這些情緒消化完,我們才有辦法真的走到原諒這一塊。

安: 所有的關鍵在於自己內在的感受跟情緒,就好好地去梳理一下自己到底怎麼了,才去看這個關鍵人物,但是老師你知道,有時候我們常常去上課,參加工作坊,可能去諮商,就覺得自己已經抒發了。

但在理智線上覺得好像是這樣,回去後就常常打回原形,就覺得這幾天上的所有課全部都沒有了,那怎麼辦呢?

吳: 這也是實務上常遇到的一個問題,其實像諮商他會是一個比較漫長的歷程,譬如說在八次的諮商裡面,前四次五次我們會在討論這些情緒,當這些情緒完了之後,我們才會帶著當事人去做更理智層面的思考。

像您剛剛說的,有時候我們回到家,回到生活,又忍不住對那個人發脾氣,其實在這本書裡面,裡面談到一個很重要的觀點,假如傷害我們的人剛好是我們的父母親,或是對我們而言很重要的人。

當我們在情緒平復的狀態下,或許我們可以採取換位思考的方式去體會一下,你的父母親為什麼會用這種方法來對待我。

這個意思就是,舉個例子,很多當事人會很生氣自己的父母親,為什麼從小到大對自己有這麼多嚴厲的管教,要打要罵,可是到了諮商後期,他們看見了原來自己的父母親,從小也是在這種打罵教育甚至是被虐待的情況下走下來。

他們有時候反而能獲得一個鬆綁,原來我的父母親並不是故意要傷害我,而是他們在自己的成長經驗下,也只學習到了這種管教的方式,

安: 對阿,所以我覺得老師這裡提了一個非常重要的概念,就是換位思考,總是要想一下,不要總是在自己的角度看待事情。

那老師最後有沒有地方想跟聽眾朋友來總結一下這本書。

吳: 我覺得這本書最重要的觀念是,對於受創的人來說,他們常常的想法比較會是二元對立的,比較極端的,要嘛就是得這麼想,要嘛就不是那樣,就像我們剛剛談的,我只能選擇原諒或是不原諒。

但是這本書帶給大家最重要的一個觀念就會是以一個光譜的概念來理解,很可能都是在原諒跟不原諒這條線中間的一個小端點而已。

但重要的是,不管我們選擇原不原諒,我們能不能去深刻的思考自己當下會做出原諒或不原諒的選擇,以及這個選擇和我們的成長經驗觀點會是什麼。

我覺得如果能從這個部份再培養讀者或是受創的人,深入的去反思,自己的生命經驗以及帶來的影響,這會是非常重要的課題。

安: 沒錯沒錯,我想說這本「教我如何原諒你」心靈工坊這本書,裡面其實還有很多故事和情節,就等著來讓大家來閱讀唷。

今天謝謝吳東彥心理師跟我們分享這麼多,謝謝!

吳: 謝謝。

by ilikeradio | 10 月 31, 2023 | 心悅幸福樂 Season2

購書連結:https://is.gd/Z8cXb8

◎ 現代人不容忽視的兩大隱形殺手──壓力與創傷無論是工作、伴侶、親子、財務、疫情、戰爭危機⋯⋯每個人為了生存,讓壓力如影隨形,成為生活日常的一部分,忽略壓力,反而會演成創傷,累積在體內,嚴重危害身心健康,造成各 種問題:慢性過敏、氣喘、腸胃炎、失眠、偏頭痛、憂鬱症、焦慮症、 創傷後壓力症候群……

◎ 「咬緊牙關撐下去」,讓外表很有成就,內在卻很失敗伊莉莎白.A.史丹利認為自己是緊張又不健康的工作狂,雖然擁用耶魯、哈佛、麻省理工學位,更是美國喬治城大學的教授,外表看似很有成就,內在卻覺得自己很失敗,最後導致離婚,甚至差點失明。

◎ 心智就像肌肉一樣,久了不用會萎縮因此,她從2002年開始,決定探索自我,以個人經驗出發,研究心理學、腦科學、神經生物學、壓力、正念等各種領域,她發現,心智就像肌肉一樣,久了不用就會萎縮,很多人誤以為只要放假、吃美食、旅遊、購物,就能紓壓,但其實這樣無法解決問題,反而讓自己的壓力承受度越來越低。

◎ 一次學習、終生受用的「正念調節法」,連美軍也認證因此,根據她二十年的經驗,以高壓環境下的專業人士為對象,發展出一套成本低、簡單且一次學習終生受用的「正念心智健身訓練」(MMFT),讓身處壓力下的每個人,都能加強壓力耐受度,提升韌性和心理素質,對身心健康、情緒調節、認知表現、激發潛能,都有明顯的成效,還獲得美軍認證,導入正規的軍事訓練──

過往經驗會不會變成養分,變成人生中的助力

父母無心的口頭禪,反而讓自己設限很多

你遇到挫折就是爛泥就拔不起來,這句話給了我很多制約。

同輩畢業同學已經當上總監了,而我卻出社會就在借錢,

這時我已開始上身心靈課程,上光課程及歐林豐盛冥想,

得到答案是,我會這樣是因為我的信念,這句話反而打醒了我。

身心容納之窗,當這容納之窗變小時,

意識到身體上的變化,上很多課程讓身體排毒

如你對身旁某些話很在意,但旁人覺得沒什麼!

那恭喜你,因為老天爺希望我們潛入黑暗看到亮點

以至於你的窗戶比較小

by ilikeradio | 10 月 31, 2023 | 心悅幸福樂 Season2

影片連結:https://youtu.be/C7xdtAAgfcU

聽眾朋友們

不曉得你們有沒有過這種經驗

在某一段時間內,甚至是維持很長的時間

都在重複做同樣類似的夢境呢?

其實,這代表的是你最近對某些事,在潛意識中藏著壓抑

在榮格學派中,有一句話講得很好

「所有的夢境,都是你壓抑的產物」

聽眾朋友是否有種當頭棒喝的感覺呢?

在榮格學派中

把人的一生分成幾個階段

依序是母親階段、父親階段、個體化階段,以及老年階段

而我們一般在個體化階段時

心中往往會開始迷惘、徬徨

也才會開始思索,慢慢將焦點轉向比較內在

在個體化階段整個歷程

我們的心靈將會受到洗禮

你會了解到我是誰、我追求的是什麼、什麼才是最適合我的

甚至會知道,什麼才是你此生的功課

在本集節目中

安老師邀請到心靈工坊這本書的編輯–裘佳慧小姐

來幫我們更加了解這本書的內容

聽眾朋友如果還在猶豫要不要買這本書

不妨進來收聽節目參考參考吧~

「榮格心理分析的四大基石」這本書

是一本可以讓你短時間快速抓到榮格學派心理治療重點的書

可以讓你很清楚地抓到榮格學派心理治療

它的重點在哪裡?關注的地方在哪裡?對你有什麽幫助?

不論你是朝向榮格分析師前進,還是已經成為榮格分析師

這本書會是你必買的書籍

但如果你只是一般對榮格有興趣、卻不甚了解榮格的讀者

這本書也將會是你快速入門榮格的必修書籍

聽眾朋友假如有興趣,不妨親自到書店翻翻這本書吧

如果想購買,下方也提供購書連結,方便你們購買

購書連結請點此:https://reurl.cc/28b214

安老師:

好~

親愛的朋友又在空中跟大家見面。

今天很開心哦,我們一直在介紹榮格系列的書,我首先要再感謝一下心靈工坊,把榮格的書出得非常地完整。

而且榮格底下追尋者,也非常的多,然後也特別把他的派別特別地分析,講的更清楚一點。

今天我們想要跟大家介紹的,就是榮格心理分析的四大基石,分別是個體化分析、分析關係、夢跟積極想像。

我們今天也很開心地邀請到這本書的編輯,叫做裘佳慧小姐,在我們的線上,先跟聽眾打個招呼吧~

佳慧編輯:

主持人好~各位聽眾朋友大家好~

安老師:

我先講我自己的例子,我常常有一些夢境,因為學過很多心理學,也做過很多療癒或是治療,但總是覺得有些夢境,為什麽老是搞不清楚或者老是沒辦法更釐清到底為什麽一直在重覆。

榮格是佛洛伊德的徒弟,應該是師承佛洛伊德,但我又覺得佛洛伊德講的,好像沒有辦法可以解決我的問題。當然,我覺得榮格他所講的所有的夢境都是你壓抑的產物,讓我就很開心。

因為我過去有很多壓抑在身上的狀態,因為做夢,人放鬆了,意識也放鬆了,那一些過往被我壓抑的產物,就跑出來,提攜我走向所謂的圓滿之境,所以我覺得是非常有幫助的。

這本書,我們請到佳慧編輯來跟我們分享,編輯在編這一本書時的心得。

佳慧編輯:

我在編這本書的過程,其實是蠻緊湊的,而且我是在沒有太多榮格知識的情況下接了這本書。

這本書對我來講,讓我在很短的時間內,就可以很迅速地抓到榮格學派心理治療的幾個很大要素。

這些要素,在之前有人提,但沒有很系統地提過,所以我建議,如果聽眾朋友對榮格感興趣,可是真的不了解榮格的話,也許可以去書店翻翻這本書,看看它裡面在講什麽。

我們先來介紹作者史丹先生,他原來是學神學跟文學的,他很擅長用非常簡單的方式,跟他的讀者講解很複雜的概念。

在他當了幾十年的榮格分析師後,他歸納出榮格的心理治療跟其他學派的心理治療,有四個不太一樣的地方。

不太一樣的地方在於,前面兩個像是個體化跟分析關系,有些是其他學派也有的,但另外兩個元素–夢跟積極想象,榮格所採用的工作方式,跟其他的學派是非常非常不一樣的,這個我們晚一點再講。

簡單說,其實這本書原本的受眾,是正在做榮格分析師或在學習如何做榮格分析的專業人士。

可是,因為它講的,是很基礎性的東西,如果一般的讀者對榮格感興趣的話,這本書其實是一個很快的入門手冊,可以讓你很清楚抓到,榮格學派的心理治療,重點在哪裡、關注的地方在哪裡、對你有什麽幫助。

針對第三個對你有什麽幫助,對我來說,我看到的第一個,就是個體化原則。在這本書中,史丹很清楚地跟我們說,我們認為的個體化,如果是最粗淺的讀者,可能知道榮格強調是中年危機這一類的東西,從中年開始,一直慢慢地轉向比較內在的東西,他把這個過程叫做個體化歷程。

實際上,人從出生一直到最後離開這個人世,其實這是很漫長的一生,很像是太陽從上面,一直走到中午,然後再往下走到日落,這是人像一個半圓形的一生狀態。

如果說,我們把個體化開始的時間,大概是在35歲到45歲中間會發生,每一個人不太一樣。

如果把這時期定義在所謂日正當中的話,我們的前半生,照榮格學派的說法,大概可以再分成兩個階段:一個是從一出生到十二、三歲,差不多進國中的時候,是所謂的母親的階段,另一個從十二、三歲青春期,一直到三、四十歲這個階段,通常是事業發展的時候,他們把它稱之為父親階段。

我們比較熟悉的榮格概念,大概就是中年開始出現危機之後,慢慢轉向內心,這個歷程就不太一定,每一個人花的時間跟長短都不太一樣,這就是個體化階段。

那等到你個體化階段完成了之後,你可能就已經退休,進入老年,這就是老年的階段。

對我來說,這個東西其實還蠻受用的,因為我就可以很清楚的知道,以我目前的狀態,還有我之前經歷的事情,我可能處在哪一個位置?

還有就是,我自己觀察附近的朋友、親戚,其實蠻多亞洲的孩子,在很長的一段時間,都是在母親階段這個心理過程當中。

所以,當我們看到一些不太獨立、比較媽寶型的,可能就是他一直處在一個被照顧的很好的階段,讓他有點不想離開,像彼得潘一樣,希望有一個人持續的照顧他。

這是我自己看到的。

安老師:

那我可不可以問你,像你自己看到的孩子,後續呢?

是我繼續當媽寶也不錯嗎?

像我自己,我常開玩笑說,「對啊~我就是被照顧好,不會整理這些東西,不會打掃家裡」。這是因為過去就有人來幫你,當我開始有覺悟,開始讀了這些書以後,我就知道我還是處在你剛才講個體化媽媽的這一段。

你覺得,我現在已經年紀大了,但是我還是不喜歡整理,那是不是就一直沒有脫離這一段呢?

佳慧編輯:

其實,整理是比較日常生活的,倒不見得一定會跟母親階段和父親階段有絕對的關系,有可能一個人到年老時,還是不太會整理,我懷疑我自己就像是這個樣子。

安老師:

沒有~

我剛才的意思,其實是在整理的過程當中,覺得好像有人幫你整理、幫你把它打點好,有那種被照顧跟關懷的感覺,就是我們所講媽媽、爸爸照顧的這個階段。

佳慧編輯:

我想,這多少有點關聯,總是希望有一個依靠。

安老師:

我們剛才一直在講,如果到老,認識一個更表象的東西,其實跟內在是不太一樣的嗎?

佳慧編輯:

因為我們平常在工作、與人相處、待人處事方面,我們不見得是用我們真正的樣子去面對其他人,多少都是帶有一點偽裝或武裝,在這個情況下,你不是用你自己原來的樣貌生活,久了其實會很辛苦。

你要如何去重新認識自己,有時候會有一些契機,有些時候像是年紀,也是一個很大的推動力。

所以,榮格學者會認為,大概的個體化時間,其實是在35-45歲之間,有些人會往前面一點,有些人可能還要再往後,時間不一定。

作者曾經舉了一個很有趣的例子,他說:「又有讀者問他,有沒有人是在很年輕時,就經歷了所謂的個體化階段,他說有」。

然後,就舉了一個前陣子說解散的韓國團體BTS,因為他們覺得,團員各自需要自己的時間,再去追尋他們想要的東西。他們的情況,可能就是過早地進入了所謂前半生的階段,在20幾歲時事業就達到高峰,在這個時候,對他們來講,可能個體化階段就會提早來臨。

安老師:

那這本書對你來說,還有什麽其他的影響嗎?

佳慧編輯:

其他的影響,一個就是你要怎麽樣對待夢,但是這就比較複雜了。

在書裡面,舉了一位女士的例子,我覺得還蠻淺顯的,可以跟聽眾讀者分享。它講的是,有一個來找他做分析的中年女個案,事業非常有成,沒有成家。她來了之後,想要了解自己,也許是遇見了瓶頸。

後來在分析的過程中,她連續做了兩個夢。

第一個夢是夢到她飄在雲端,上面還有一位比他飄更高的日本長者,穿著日本的服裝,對她微笑。

長者手伸出來遞給她一個東西,是一個很漂亮的祖母綠跟珍珠的戒指。她發現到戒環的邊邊,刻了一個無限的符號,她準備要戴上去,卻發現戒圈太大戴不起來。

她很驚慌地擡頭看向那位長者,長者微笑對她說別擔心,她就突然覺得很放心,把那戒指收下來了。

第二個夢是夢到她在一個牆壁全部透明的房子裡,她在浴缸裡玩水,接著分別有一位日本長者男性跟一位日本女性長者,很開心地看著她,把她需要的東西放下就離開了。

這兩個夢,對她來說是很奇特的經驗,因為她其實是一位白人女性,她跟日本不算有太大的淵源。

後來,等到她在做這個分析時,回憶到,其實她小時候可能因為家裡的關係,住的是一個日式的房子,還有她自己長大後,對日本文化很感興趣,所以接觸了一些日本的文學跟藝術方面的東西。

所以,日本文化對她來說,可能跟一般的白人文化背景的讀者又不太一樣,對她來說是一個家的、安全的象徵。

可是,再進一步分析後,發現背後所隱藏的,其實是她常年沒有去發展她比較女性的那一面,事業有成,發展的都是比較屬於男性的那一面。

所以,這幾個故事其實是在提醒她,可能應該要停下來,看看自己內心在想什麽,還有她內心一直被壓抑的女性那一面,是不是應該要去探索怎麼樣讓她出現,在她人生中發揮一些影響力跟地位,大概是這樣的意思。

安老師:

其實,我們在讀這個榮格心理,它可以讓你看到的,不是那一些比較表淺的意識,搞不好其實是可以一層一層地讓我們去探索,我們內在更深層的本質,你在渴望什麽,或是你在表達什麽。

所謂夢,就是幫你重新組合。我覺得,看了這本書以後,你就可以很清晰地知道,就這樣一層層被你揭開、解開你所要的謎題。

當你看到了以後,你人生的選擇,當然就會更多。

那我們今天謝謝佳慧給我們分享,心靈工坊出的「榮格心理分析的四大基石」。謝謝~

佳慧編輯:

謝謝主持人~

謝謝各位聽眾~