你好,我是恩恩。

我有一個朋友非常熱愛旅行,三不五十就會出國看世界!

他常常與我分享:「旅行的時候要多留心,再慢一點…,擴張你的視野和心的廣度。」

我才知道,原來旅行不是單純的觀光…

原來當個旅人好好旅行,可以擴展你的心靈視角。

就這樣…

在去年我的第一趟歐洲旅行,我體驗到了觀光客與旅人的不同,即便以觀光客身份遊玩,卻不忘更加留心,體驗旅人眼中的世界。

旅人在旅行時,抱持著的是”學習”和”教育”的心態,我想多融入這個國家,我想多與這國家的人相處接觸,我想多了解他們的文化,接受彼此的不同,激盪出生命中不同的火花和刺激。

在今天的內容中,不只要與你分享歐洲人與美國人的實際有趣小故事,也分享了自己的親身經驗,希望帶你理解”文化形成背後的因素”,讓我們對彼此都更有包容性。

也許在下次旅行會為你帶來不一樣的學習、觀點和意義喔!

購書連結:https://pse.is/QSBSW

歡迎收聽「心宇愛-幸福引航家」,我是恩恩。

今天想跟你分享時報出版的「旅行的意義-帶回一個和出發時不一樣的自己」這本特別又有深度的書。

它與一般旅行的書不同,作者想透過這本書告訴我們:「何謂真正的旅行?」

於是從旅行的簡史做起頭,帶我們用不一樣的角度看待並體驗旅行這件事,內容非常的有趣。

聽完今天的節目分享,相信你能在旅行中擴展自己的視野和心,甚至你會知道如何為自己的每一趟旅行增加心靈深度!

不曉得你是否有過國外旅行的經驗?

你是跟著旅行團,還是自助旅行,又或者兩者都有?

你是旅人,還是觀光客呢?

作者提到:「觀光有很大成分是逃離,而真實的旅行是抵達。」

這句話讓我非常有共鳴!

不只是我,就連我身邊的親朋好友只要工作一段時間覺得很煩、很累時,就會想要暫時逃離這個環境幾天,出國個三、五天,遠離工作煩擾,關閉任何跟工作有關的一切訊息;真正的旅行我也曾經有過,那種感覺像是冒險,我要開始體驗當地的文化、環境,我必須要跟當地人有所接觸才能讓我的生活節奏進行下去。這是一種深度的探索。

作者提到:「觀光主要是消遺性的,而旅行是教育性的;觀光客被當地人載著到處跑、接受他們服侍,旅人則想認識他們;觀光客只想放輕鬆,旅人則想接受刺激;觀光的目的是到處遊覽,旅行的目的則是增加理解。」

觀光就是在一個舒適圈裡,你從自己的國家被照顧的好好的,原封不動的帶到另一個城市,你跟自己家鄉的人談話相處,遇到問題找導遊、領隊,更棒的是,你可以不用花時間思考任何行程規劃,有規劃過行程的人都知道那有多燒腦…

整個旅程都是那麼的舒服且自在。

唯一的缺點大概是所有的景點都是走馬看花,你想多停留了解的地方,連一分佇足的時間都沒有,只好帶著遺憾,回頭多看幾眼接著上車離開…

邊安慰自己:「有遺憾下次才會再來!」

即便如此,在觀光的時間中,你還是能有意識的讓自己盡可能的”擴展”,就是”觀察”。

到一個國家時,我們會觀察到與自己國家不一樣的建築,這在歐美國家尤其明顯,每一個建築都是那麼的美,有藝術感,並充斥著歷史氣息…

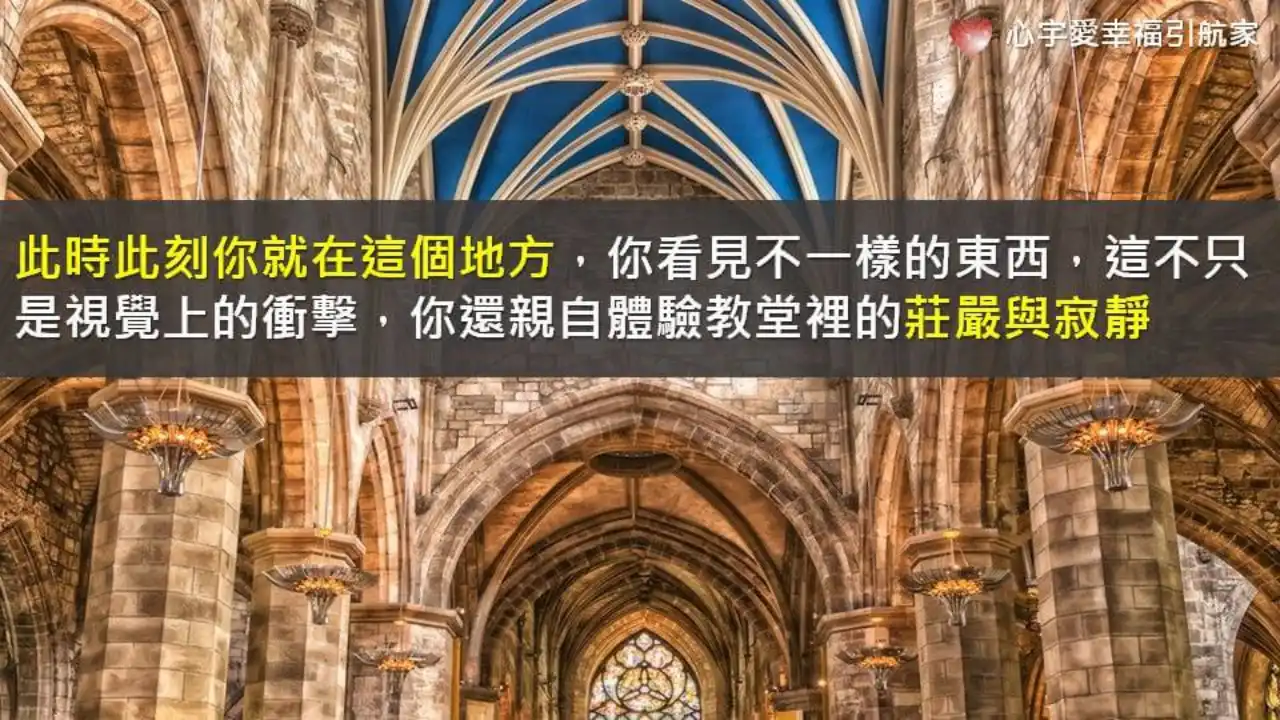

哥德式建築、玻璃花窗、巴洛克建築、古羅馬建築風格、新古典主義建築風格…

當你看見一個教堂高聳在你眼前時,那與看電視、照片不同,那樣的美會讓你嘆為觀止…

此時此刻你就在這個地方,你來了,你看見了不一樣的東西,這不只是視覺上的衝擊,你還親自體驗了教堂裡那種前所未見的莊嚴與寂靜,偶爾搭配著詩班唱頌的輕柔詩歌…

那種氛圍讓人不自覺的靜下心來…

不自覺的肅然起敬…

自然而然的感受到溫暖與安全…

彷彿你光是進到這個空間就已瞬間被療癒了…

如果你能把你的五感,完完全全的放在當下,觀察並感受週遭的一切…

Ex:建築、人種、語言、穿著、飲食、文化、歷史

你的內在視野就會瞬間擴張…,這會形成專屬於你”個人的經驗”。

即便你已經離開這個國家回到你所處的環境,你仍然能透過回憶,瞬間找回當時的感受,這也是心理學中所提到的”心錨”作用。

無論是觀光還是旅行,不一定都只有開心、快樂的事,多多少少可能還會摻雜一些不那麼美的小小事蹟影響情緒…

但這不是什麼地方出了錯,只是我們彼此不一樣罷了!

作者在書中提到一個很值得我們思考的部分是:

我們都渴望出國時能體驗到不一樣的人、事、物、文化!

但卻又不能完全接納所謂的”不同”,要是所處的環境太過於不同、陌生,以現實面說,我們會被過多新奇事物弄得緊張、迷失和慌亂;反之,相同和熟悉能讓多數旅人感到安心,讓他們維持身心機能,繼續旅程。

而最能讓人感受到不同的地方就是文化!

書中提到一個非常有趣的例子是:美國人與歐洲人的差異。

也許你有過這樣的經驗是走在路上,一個不認識的美國人看著你,對你微笑並說著:「Hello!」

起初也許你覺得很詭異、很奇怪,並開始思索著:「這個人我認識嗎?在哪裡看過嗎?他為什麼要跟我打招呼?」

但久了,了解所謂的美式風格就是親和、開放時,也就不那麼奇怪了,甚至你還會回應對方!

對歐洲人來說,親切的招呼是侵襲和強人所難的。

書中其中一個故事是…

一個美國女人在波蘭要穿越一個狹窄的巷子時,迎面有一位波蘭老奶奶也正要路過,美國女人知道她勢必要閃開才能讓老奶奶通過,於是她閃邊後對老奶奶說:「嗨!你好嗎?」

沒想到這老奶奶開始破口大罵說著:「打什麼招呼!幹麻跟我不熟裝熟?我認識你嗎?」

另一個故事是…

一戶美國人家搬到德國,那戶美國人家每次出門都會跟對面的德國鄰居打招呼、道早安,但德國鄰居沒有一次回應,甚至覺得這個美國人家侵犯自己空間的感覺,一看就非常厭惡這戶美國人家,而這美國人明知道卻還是無法停止熱情打招呼的習慣,直到過了一年多後的某一天,美國人要搬家了,這戶德國人家立刻衝過來說:「你們在幹麻?你們不能搬走!我都還沒有認識你!」

還有一個故事是…

一個法國人在美國跟A朋友坐著聊天,突然與美國人的一個朋友B巧遇,這時A美國人便幫法國人和B美國人互相介紹,前後不用五分鐘的時間。

這個法國人提到,這絕對不可能在法國發生…

即便是巧遇,也不會輕易介紹彼此,因為你不知道雙方是否真的有想認識對方,而你的介紹會不會讓彼此不自在?

法國人的介紹都要通過正式邀請的管道才會成立。

這也讓我想到那次在斯洛伐克某餐廳用完餐後,老闆娘從廚房出來,我看著她說:「謝謝!」,老闆娘看都不看我一眼,直接從我身邊擦肩而過…

當時我也像書中例子提到的一樣,覺得歐洲人好冷漠喔…

但當你了解歐洲人為何如此的背後原因,就能多一些理解!

作者提到:

對他們來說,這是一種對人的禮貌,而文化專家對於歐洲人面對陌生人時的敏感性或心態有這樣的解釋:

1. 普遍指向歐陸戰爭和疾病史,認為這造成許多歐洲人面對陌生人時往往本能產生對應警戒,甚至不信任。

2. 從早期到二十世紀,陌生人在歐洲始終意謂著危險,一個離開老家山谷或地區的人可能會帶來黑死病

3. 或是一名盜匪、亡命之徒,不然就是來搶劫、施暴、謀殺的敵軍士兵

另一個則是歐洲人的階級制度,在這些國家中,一般人不會經常或自在地和不同階級的人互動。

你可以回想你看過的歐洲電影或書籍:傲慢與偏見 (或其他你看過的)

他們都有一個有錢人的階級制度,家裡的僕人基本上只跟自己的主人溝通或有交流,甚至你看過女主人只穿著內裡,而僕人為女主人更衣的畫面。

他們不會主動與其他不熟的高階級人有互動,那對他們來說是失禮的。

當我們從每一次旅程中去了解每種行為、心態背後的原因,就能多一份理解。

一個開放國家的人,在自己國家看起來是正常且理所當然的,但若把自己帶到一個保守的國家展現開放熱情的性格,那你就會顯得很不正常且怪異。

所以什麼是正常?什麼是不正常?

什麼是對的?什麼是不對的?

大概沒有一個正確的標準,畢竟在各自的文化環境裡,每個人都是對的。

這也是為什麼旅人都會提到:

「融入當地!融入文化!盡情的融入!」

當你融入,就能擴展你的世界觀!

最後,無論接下來你會選擇當個觀光客或是旅人

希望今天的分享都能為你帶來不一樣的觀點,並在下次旅行的啟程中帶入它,也許會為你的旅行帶來不一樣的學習、觀點和意義喔!

想要從一個旅程中帶回和出發時不一樣的自己,記得要”觀察、學習、深入與理解”!

希望未來某一天,我能親自體驗西班牙的朝聖之路-聖牙各。

今天的分享到這裡,也歡迎你在影片下方留言跟我分享你的旅行經驗!

我們下次見囉!

掰掰