標題:被批評的勇氣:為什麼我們那麼在意別人的評價,卻又總是喜愛議論他人?

作者:泰莉‧艾普特

譯者:謝維玲, 林淑鈴

出版:漫遊者文化

連結:https://pse.is/KHWJW

──劍橋大學心理學家•30年研究首發──

度量「讚美與責備」的科學

鍛鍊被批評的勇氣

告別自戀、玻璃心、情緒勒索等負面情緒

與來自四面八方的評價和平共處

你知道讚美是大腦健全發展的重要元素?

讚美與責備的經驗甚至會影響一個人的壽命?

為何我們那麼在意別人的評價?又那麼喜歡議論別人?

這些評價又是如何影響你的人際關係?

安:親愛的朋友,又在空中跟大家見面了,今天很開心能跟大家分享一本書,是由漫遊者文化出版的 :「被批評的勇氣。」副標題是:「為什麼我們那麼在意別人的評價,卻又總是喜愛議論他人?」

我覺得這個議題非常好,我相信聽眾或讀者對這樣的議題會有興趣!

今天我們邀請到這本書的主編芳蘭來到我們的線上。

跟聽眾朋友打聲招呼吧!

芳:主持人及各位聽眾朋友們大家好。

安:當初為什麼會選這本書來出版?

芳:當初是看到這個書名後發現,我們對於別人的批評或讚美都是非常的敏感的。

作者有介紹到他是一位心理學家,而心理學家都會有自己研究的主題,有的是研究”家族治療”,但他的研究主題居然是人在被讚美時的一些心理反應,以及被批評、責備時的一些狀態。

有趣的是,他剛開始研究時對這塊有興趣,所以從親子的方向開始,觀察醫院的小嬰兒。

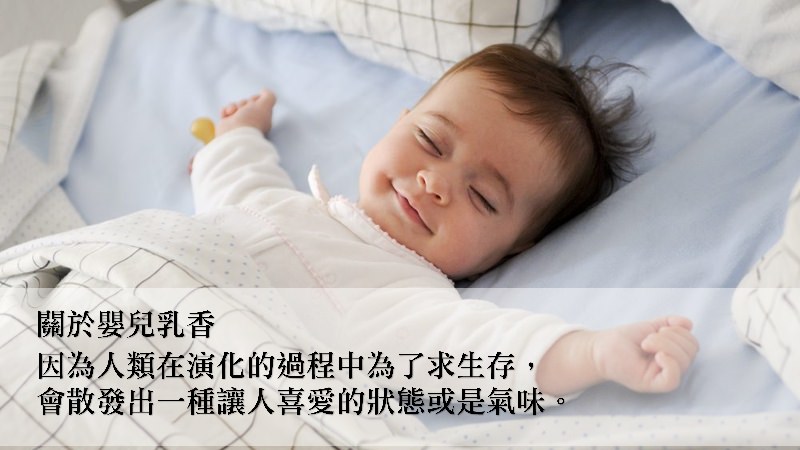

他發現嬰兒剛出生還不會說話時,腦部會有一個腺體散發出像嬰兒奶香的那種味道。

聽眾朋友應該有發現到嬰兒身上都有一種乳香,那是因為人類在演化的過程中為了求生存,會散發出一種讓人喜愛的狀態或是氣味,讓人看見他的價值。

所以照顧者或是遇到一些比他還要強大的生物,可能就會因此而產生憐憫之心,或是覺得他很可愛,所以會讚美和照顧他,這是人求生的一個本能。

因為覺得很有趣,所以他就開始從人類剛出生的這些年齡、生物,跟心理結合的狀態去做研究。

等他有了小孩之後發現,我家的青少年又開始過動了!

光是你讚美他時,他反而跟你唱反調了!

他很疑惑為什麼這一階段的小人類居然對讚美的反應又不一樣了?為什麼?

於是他就一路研究從嬰兒–>青少年–>成人–>職場–>情感關係–>婚姻–>社交媒體IG…

各個種種人類對於批評跟讚美的反應,並把這20多年累積下來的研究心得撰寫成這本書:「被批評的勇氣」,我們覺得這個議題非常完整,對於這個狀態、人類求生的本能,把它濃縮精華出來,其實我們就是依靠著”被批評”和”被讚美”這樣的生存本能活下來。

這是一個直指人類和人際關係與整個生存廣泛面向的很精華的東西。

所以我覺得很適合推薦給讀者,讓大家一起來了解。

安:對。這讓我想到我一個朋友,他不是嬰兒,年齡已經非常大了…

可是都會覺得奇怪,他怎麼身上還是會有乳香味…

芳:很讚很讚!這代表他求生本能非常強!

安:這邊我稍微翻了一下,他說到嬰兒你在讚美他時,他的表情…

比如說,你在跟人溝通,嬰兒就在旁邊,別人對你說:「你們家的這個嬰兒好可愛…」

只要聽到”可愛”這個關鍵字時,嬰兒的表情和狀態就會不一樣!

我覺得跟狗狗其實有點像。

芳:對!小動物也很明顯!

安:對!只要說到我們家的狗狗怎麼了~

牠本來在打瞌睡,眼睛會突然睜開聽你說話,然後跑過來。

我覺得這跟小朋友是一樣的。

這本書裡面有特別在談「讚美跟責備,是如何影響我們每一個人的人格或狀態?」

這邊可以請主編再跟我們談詳細一點,這兩個部分是如何左右我們人類的狀態的?

芳:剛剛主持人有提到,像是小嬰兒本身就會有主動想要被讚美的慾望,比如:會發出乳香,被讚美時頭歪一邊表示開心…等等…

與此同時,媽媽也是受到寶寶的讚美的!

因為寶寶對於她的讚美有反應,頭會歪一邊,好像聽得懂她的話,或是開心的模仿媽媽的動作,我相信很多新手媽媽看到孩子第一次模仿自己的一些動作,會很開心!

因為模仿也是一種讚美。

在讚美這個動作發生的同時,你會發現這是一種互相讚美的狀態,所以即使媽媽抱著寶寶,在談到自己寶寶時,你會發現她的聲音會變得不太一樣,會變得比較高亢,或是溫柔。

寶寶這時也回應了被照顧的開心狀態。

所以這是一個互相讚美的狀態。

這時你能很清楚的知道”讚美這個行為”,其實有相互的關係!

所以別人對我們的讚美也會影響我們對自己的評價,變得比較開心,或是別人對我們更正向的鼓勵時,你對自己的感受、自我感覺的這個部分也會變得比較良好,就像媽媽跟新生兒互動這樣的關係,是互相的。

反過來說,責備也是這樣的狀態!

但是責備有個特殊的地方是…

整個讚美跟責備觀察下來是,人類求生存不得不演化出來很直接的一個反射動作。

可能人類古早時出去外面,他碰到一個動物或不同族群,而他第一時間要想的是:「這個人是敵人還是朋友?」

漸漸演化變成兩個面向,一個正一個負,一個讚美一個責備。

可是責備也是求生的本能,原始的人碰到火或是一些危險的狀態時,他可能身體受到傷害或是得到了不好的結果,從這些累積的經驗中他得到:「原來有一些經驗是會得到一些負面的結果的。」

人類這樣承襲的一套經驗法則,也許對於之後出生的新生兒、人類就會需要加以規勸。

凡是碰到這樣的狀態,有火的地方、可怕的湖水、很深的地方不要去冒險,會有不好的結果!

小時候暑假就會特別想要去玩水,或是很深的地方游一游…

小時候也會很愛抓蟲子,然後燒一燒玩火,不會管後果…

這時就會得到責備,但責備是有好處的,他是為了要讓你”趨吉避凶”,但另一方面,責備也是會帶著社會或是父母的經驗,或是他的一些情緒,他碰到的某一些狀態…

漸漸的變成一些特質,或是個人經驗帶下來的一些不好的面向,運用在孩子身上就變成我們現在常提到的教養、原生家庭的一些問題,這時候的責備就會影響到孩子心理的狀態。

這本書就是要告訴你讚美跟責備,我們剛說的那一大串,其實他本來是一個很好的求生本能,只是一個是正向輔助,一個是負向輔助,都是為了幫助你求生,頭好壯壯長大成人!變成一個很健康的人類在這天地之間!

可是這已經是一個先於思考的一個反射動作,這些東西會在我們之後人類演化的社會化機制中,常常會產生一些偏見或是扭曲的判斷,所以他就先把前面的好處一一說了之後,再去分析各個在婚姻、職場的面向中,這兩個最原始的作用是為什麼會受到我們偏見的扭曲?

我們要怎麼去察覺,比如像剛剛提到的原生家庭的小孩,如果爸媽以前有過不好的經驗,沒有透過覺察就將這些判斷放在孩子身上,EX:孩子的裙子穿太短。

如果這時孩子具備我們書裡的知識,她可能可以分辨這是一個遭到扭曲的想法,不會硬把這樣的判斷或父母扭曲的想法往自己的身上套,影響自我認同。

所以我覺得這本書是可以幫助讀者重新調校自己,有一個評判的量尺。

說起來就像我們剛說的,在我們的成長過程中,媽媽跟小寶寶從小就是互相影響,所以他們彼此間會漸漸形成一個評判的量尺,就是這個人到底是對我好的呢?還是敵人?

每個人心中都有那把尺,他稱為:評判量尺。

這本書就用一種很科學的心理學方式,教我們怎麼去調整內在的這把尺,這把尺是不是有歪掉?

安:我覺得這真的很重要。

一、我們先要知道每個人心中都有自己標準的那把尺

比如說同一句話,有的人聽起來就覺得你在罵我,有些人聽起來是你在鼓勵我。

我覺得這真的是很大的差別。

芳:對,就看你心中怎麼想那把尺,那把尺是怎麼長的?

安:我們可不可以簡單的跟聽眾朋友分享一下家庭的讚美、職場讚美、書中提到的幾個讚美與責備,它的一些重要性和重點是什麼呢?

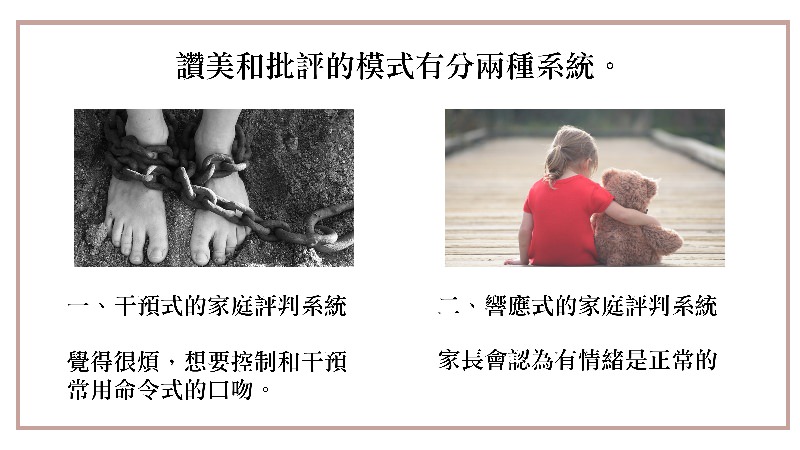

芳:家庭裡他談得滿詳細的,他說家庭在讚美和批評的模式有分兩種系統。

因為家庭在一開始教育小孩時,也會注意到小孩的情緒,現在都講高EQ嘛!

會很注重孩子遇到事情時如何反應?

就是家庭對於孩子的一個情緒判斷,你生長在不同的家庭就會有截然不同的結果!

一、干預式的家庭評判系統:覺得很煩,想要控制和干預。

這種家庭在看到小孩遇到困難時表露情緒,雖然是很正常的,但父母可能從小的原生家庭關係,比較排斥情緒,所以會覺得這個情緒很不好!

所以當小孩在表露這些情緒時,就會告誡,通常典型的會出現:應該、不該、怎麼怎麼做…

這種命令式的口吻。

會常勸誡或告誡孩子,你如果有這種情緒會受到懲罰喔!

遇到困難怎麼不勇敢一點?

哭是不會有好下場!

這種恐嚇性的!

會常常得到這種譴責或是責備,這會讓孩子有羞愧感。

一般來說這樣的家庭評判系統就是稍微比較扭曲的部分。

二、響應式的家庭評判系統:家長會認為有情緒是正常的。

你表露A情緒,這孩子可能目前受到了一些壓力,他會把這個情緒看做是孩子現在目前有些狀況要出現的象徵。

他不會把他當成是錯的,或是覺得天塌下來,我的孩子怎麼變這樣?

他會覺得很正常,可能是什麼樣的問題。

我可以透過這樣的情緒來了解孩子目前遇到什麼情況,這是很好的!可以交叉檢查,了解孩子目前狀態,同時能對應到現在應該用什麼方式來解決問題?

是個具有建設性且較積極的想法。

通常他們會用:是喔!你現在好生氣。那你為什麼會有這樣的感受呢?

會帶孩子去探尋他的情緒根源。

安:我覺得這真的很重要!

常常會變成明明我是在鼓勵你,可是你覺得我在罵你、批評你…

怎麼會同樣一句話有的人聽起來會覺得我就是需要這些鼓勵和說法,才能讓自己更知道原來能怎麼做…

芳:所以他也有提到像干預式的批評,因為家長是屬於比較命令式的:你應該、你怎麼樣…

如果這時孩子的心力比較不夠,會比較容易被這個批評打趴在地上,想要做到父母的要求和期待,覺得自己應該要怎麼樣,到時候,孩子的狀況就是會犧牲自己真正的想法,他的真我就會被犧牲掉了,變成只滿足他人期待的狀況,會很辛苦。

之前書市也出了很多這類型的書,像是情緒勒索,很多都是抵擋不了父母的…

其實他裡面也說得很好,這種控制型的是我們在日常生活中,家庭裡很常碰到的像是讚美也好、批評責備也好,都有可能變成控制你、情緒勒索的一個工具。

可能是父母的口氣非常的嚴峻,可能是責備或強烈的命令,希望你照他的話去做。

另一方面他也提到,很多的讚美可能到了青少年,比如說:妹妹啊!你一向都是很懂得孔融讓梨的啊!很照顧弟弟的啊!這次就讓弟弟吧…

這時候青春期的孩子可能過去會乖乖聽話,但在他有自我想法時也會識破媽媽的技倆。

媽媽說的這些讚美的話不是真心的,因為背後有目的。

並不是只要一味的讚美就好。

所以這裡面有一些很微妙的狀態,這本書在講到家庭的讚美和批評是非常的細緻的,可以好好來讀一下。

安:最後剩一點點的時間,可不可以告訴大家要如何鍛練被批評的勇氣?

我覺得鍛練是一個很重要的關鍵!

芳:這本書其實已經有幾個很明確的結論,但是練習起來真的很抽象,而且需要很大的自制力!

他有提到關於我們到底要怎麼運用這個演化出來的特質:讚美跟批評

運用在人際關係中,或是親密關係、朋友相處…

像剛提的,人們會因為一些利益或達到什麼,而去利用人天生喜歡被讚美,害怕被批評的取向來做。

像我們在網路上也會看到一些酸民的攻擊,或是臉書、IG上大家的生活都很好,雖然按讚很棒,但有不少人開了臉書後,就覺得不開心…

這本書也都有將這些部分列出來,真的一般人的感受是有科學研究的證據。

他說,因為一般人的讚美方式是真的有很正面的跟人回饋,而且你可能怎麼努力,受到人家的讚美,讓你覺得自己更有價值,讓你在這世界上更有競爭力…種種…很完整!

這個讚美的循環有回到你身上。

可是目前在社交網路上追求的是一種虛幻的、灌水式的按讚,很多都會發一些很辣的標題來騙讚,那種讚美的力道品質好像下降了…

你好不容易今天集到50個讚,可是又馬上去別的社群,或是可能拍照技巧更好的朋友那去看他的臉書,發現他今天有100個讚!

也許你已經比過去的自己進步了,得到了更多的讚美,可是在網路世界永遠都在比較,永遠覺得那個讚不夠…

即使沒有負面評價或留言,他有提到臉書上往往不是因為他收到了負面的留言,而是因為他收到的按讚數無法超過別人而變成一種煩惱。

這很扭曲,這是一種社群的現象。

所以他說人類演化出來的讚美跟批評機制,慢慢在我們的社群網路、社會中發達,漸漸的失去了評量的尺。

因為以前的讚美和批評是很扎實的,可以輔助你成長,在社會上立足的力量,可是在社群上好像就虛掉了…

他說:「你一定要在這麼紛亂的狀態下,或是一些YOUTUBER一下興起又衰落,很多都是無法承受負面留言的情緒,所以你要回到你的情緒裡,且能認知你目前的這些狀態是什麼?」

最主要是反思剛剛說的評判量尺。

比如說一個網紅,有人留言說他很醜、死人妖,為什麼還在這裡拍節目!

我看到好多這種,最後還去微整型的真的很可怕!

他可能要想的是為什麼他不能抵擋別人的批判?他們說的就一定是對的嗎?

自己的評判量尺為什麼會跟著移動?

當網紅不夠帥、美就上不了檯面?

其實他還是有其他很優質的能力,或一開始他為什麼會受到眾人的支持與喜愛,一定是因為他有一些特質。

要學會肯定自己建立標準,你的評判量尺才不會隨意的被別人撼動,或是被別人的偏見…等等,站穩你的立場。

所以他提供了六項標準來讓你評判你的量尺:

一、你要檢視對自己的評判是有利、還不利?

這個其實很關鍵,身心靈很多書都說要愛自己,跟我們剛才提到的讚美與批評,說到底就是想要被別人認同,要去做對自己有利的事情,讓自己開心的事。

因為在那麼多的批評中,你一言我一語,你的標準亂了之後,就像受到家長厲聲斥責後,趕快去符合外界的一些聲音,做到100分才有那種被認同的感覺,可是你忘了,比如被批評所以微整型,你自己心中是真的想要嗎?

明明很怕痛,還要去整型,你可能也沒有這個慾望,但為了符合外界負面的聲音,你想證明給他們看,卻忘了把自己擺在第一,有些時候會一直去在意別人的想法,反而忽略了我同意他們的看法,我沒有去檢查這個評判真的是真的嗎?

你如果能靜下心來去看看…

他說第一個最好的判斷是,你真的想要去做這件事情嗎?

這件事情你做了會開心嗎?還是不開心?只是想要滿足別人的一些價值觀?

安:我覺得這真的是很重要的。

我覺得應該還有很多很精彩的部分,我們就留給讀者跟聽眾自己去翻書!

芳:這本書寫得非常的讚!

安:對!好好的來看這本「被批評的勇氣」,是漫遊者文化出的,謝謝今天的主編跟我分享這麼多!

謝謝!

芳:謝謝主持人!謝謝大家!

重點整理:

1.嬰兒身上都有一種乳香,是因為人類在演化的過程中為了求生存,會散發出一種讓人喜愛的狀態或是氣味,讓人看見他的價值。

2.我們是依靠著”被批評”和”被讚美”這樣的生存本能活下來的。

3.讚美和批評的模式有分兩種系統。

一、干預式的家庭評判系統:覺得很煩,想要控制和干預。常用命令式的口吻。

二、響應式的家庭評判系統:家長會認為有情緒是正常的。

4.人類演化出來的讚美跟批評機制,慢慢在我們的社群網路、社會中發達,漸漸的失去了評量的尺

5.反思為什麼你不能抵擋別人的批判?他們說的就一定是對的嗎?自己的評判量尺為什麼會跟著移動?

6.最好的判斷是,你真的想要去做這件事情嗎?

這件事情你做了會開心嗎?還是不開心?只是想要滿足別人的一些價值觀?

0 Comments