收聽連結:https://youtu.be/dHB3YtM1Mdo

Podcast收聽:https://sndn.link/ilikeradioasiamindspirit/HPVvvs

在工作上,一聽到老闆找,就開始不安緊張起來,

老闆在說哪裡需要改進時,甚至覺得自己是不是很糟糕,要被辭職了,

還想著老闆正在釘我,找我麻煩,未來工作會更辛苦。

現在遇到的挫折跟困難,我真的很想哭出來,

就因為我是男生,以前被教導男生應該要勇敢一點,怎麼可以隨便就流眼淚呢?

只要一哭就會被打,或是被罵,導致我現在只能封閉自己的情緒,

一直處在悶悶的狀態,久而久之便憂鬱了起來。

穿裙子好麻煩,還要在意有沒有走光,甚至怕被路人看,

我也想大剌剌的隨性做自己,卻想起以前父母總是跟我說,

女生就是要穿裙子,打扮的漂漂亮亮的,說話、行為都要溫柔,要聽話,

我開始變得不快樂了,覺得這不是我自己。

這些過往的刻板印象甚至是話語,是不是你也曾經被說過?

甚至忘記什麼是快樂了?成天處在緊張、害怕的高壓環境裡。

今天請到曹中瑋老師,來跟我們分享他的新書【懂得的陪伴:一位資深心理師的心法傳承】

來教我們如何覺察以及改變自己,內容非常精彩,絕對可以讓聽眾朋友們學以致用!

歡迎收聽本集節目。

購書連結:https://reurl.cc/OE6DZ3

安:親愛的朋友又再空中跟大家見面,今天很開心的邀請到曹中瑋老師。

老師最近又出了一本讓人看了會非常感動的一本書-懂得的陪伴。

線上是我們的曹中瑋老師,來跟聽眾朋友打招呼吧!

曹:大家好。

安:老師怎麼會這麼用心,又幫我們寫了一本這麼細膩的書呢?

曹:對吧?應該是。

大概已經蘊釀了滿長的一段時間了,7、8年應該有了。

這幾年,我一直希望能夠把我自己在心理諮商這幾年的工作經驗分享給別人,那是一種傳承,總覺得該交棒了。

我今年已經進入老年期,所以想說是不是可以寫得再清楚一點,比較具體清楚的分享我的諮商經驗。

這個念頭很久了,但又一直覺得自己有這種資格嗎?

好像是一種,我的經驗只是我個人的經驗,不足以讓大家有收穫,但也是因為有很多的機緣…

像之前做了教學錄影帶,還有線上課程大家也覺得滿有收穫,所以想說也許可以試著寫一寫。

我也構思了滿久的,大概去年底我休假四個月,專心的把這本書寫出來。

希望能對所有的諮商心理師和臨床心理師,甚至是助人工作者,可以在他們困惑時作為一個參考。

書裡面談了很多情緒,以及被過去很多不好的經驗蒙蔽的狀態,我想對一般人也能作為一個參考。

安:我覺得完形治療猶如禪宗那種覺察能力,你說一個療癒師可以把思維的轉折跟變化交代那麼清楚,讓我們可以從細膩處看到讓個案可以自我覺察:

「原來這個部分是處於哪一個階段?哪一個轉折?」

我覺得這是很難的耶。

曹:我自己也覺得很難。

我覺得我把自己畢全身的功力都釋放出來的感覺。

安:可以請老師跟我們講一下,完形治療裡面在談協助個案覺察的部分嗎?

曹:我現在也不完全是完形諮商了,因為它到底是一個國外學者所創立的學派,我覺得我把它修正到比較適合國內的人和文化。

當然我還是運用了「完形治療」這個名稱,因為我還是非常喜歡它的基本精神。

它的覺察並不是像我們一般人想的說:我們要變得很敏銳,什麼都要看得很清楚,聽得都要很清楚…

它不全然講的是這個,它是說我們本來就該要看得很清楚、聽得很明白,而且是如實的聽

但是我們過往會因為成長的經驗裡,甚至只是教條…

像我們的文化裡說:「小孩不懂就不要亂講話」。

不能亂說話、要有禮貌,不能把自己心裡真實的感覺說出來。

比如:這個人讓你很生氣,尤其是長輩,你也不能說什麼,還是要很有禮的對待。

所以對我們來說,我們被這些教條或是對情緒的限制,像男孩子不可以哭、隨便亂發脾氣,不可以害怕。

這些東西對我們的感覺,像覺察就包含內在覺察和外在覺察,當我感覺到很想哭、很害怕時,因為我知道我是男生不能害怕,我就會覺得我不可以害怕。

我明明感覺到害怕,可是我又不可以害怕,那我該怎麼辦?

所以我可能就會把自己的這些感覺切斷,長期下來對於害怕對敏感度和覺察度就會消失。

我們身為大人有時候也會限制孩子一般的感覺。

比如:

大人:「今天很冷,你要多穿衣服!」

小孩:「我不冷啊!」

大人:「不行,就是冷。」

就是阿嬤嘴巴裡的冷。

對孩子來說,他也會對自己的這些感覺混亂,他看到別人的事情時也會。

比如:

看到媽媽哭時,他會說:「媽媽你在哭喔?你怎麼了?」

媽媽:「我哪有在哭?你亂說。」

接著,小孩對自己看的東西也開始懷疑了,所以會把自己的看、聽、感受,都會有些許否定。

可是他又有真實的感覺,於是就會陷入混亂之中,比較痛苦。

之後在看很多事情,可能因為兒時受過傷,看到類似的情境…

比如:

曾經被大鬍子的一個男性傷害,之後看到大鬍子就會感到非常害怕。

但他自己並不知道為什麼,可能已經被自己壓抑住小時候的那種恐懼,所以在這裡我們說的覺察是指「恢復原有的部分」

自己內在的衝突與矛盾要讓他知曉,知道說因為過去的經驗裡,別人否定了你的感覺或你自己覺得不可以,而把它壓抑下去的感覺,你現在要比較如實的讓它展現

你現在害怕就害怕。

所以我們會用一些面質,把他內心矛盾的狀況呈現出來。

對完形來講,我們的覺察是希望擦亮他對外或對內的覺察,都像玻璃一樣,上面有很多的污漬,覺察就是我們希望把上面的污漬擦掉。

這並不是變得過度敏銳,或是聽力變很好這種覺察,是說讓他把過去比較不好的這些影響都能夠放下來,並且我現在就在當下如實的觀察。

如果說我對過去的權威經驗都很不好、很害怕,而我現在遇到一個老闆可能不至於,只是嚴肅了一點,而對我說了一些:

「你這些要修正一下喔…」之類。

我整個恐懼害怕都強烈的出來了,聽不懂他在說什麼,其實我是可以聽得懂的,只是我太害怕了。

那這些害怕其實就不是對這些主管的了,因為這個主管並沒有很兇,或曾經對你批判很嚴重,但那常常是我們過去的經驗引發出來的,這時候你對這個主管的感覺與判斷就扭曲了。

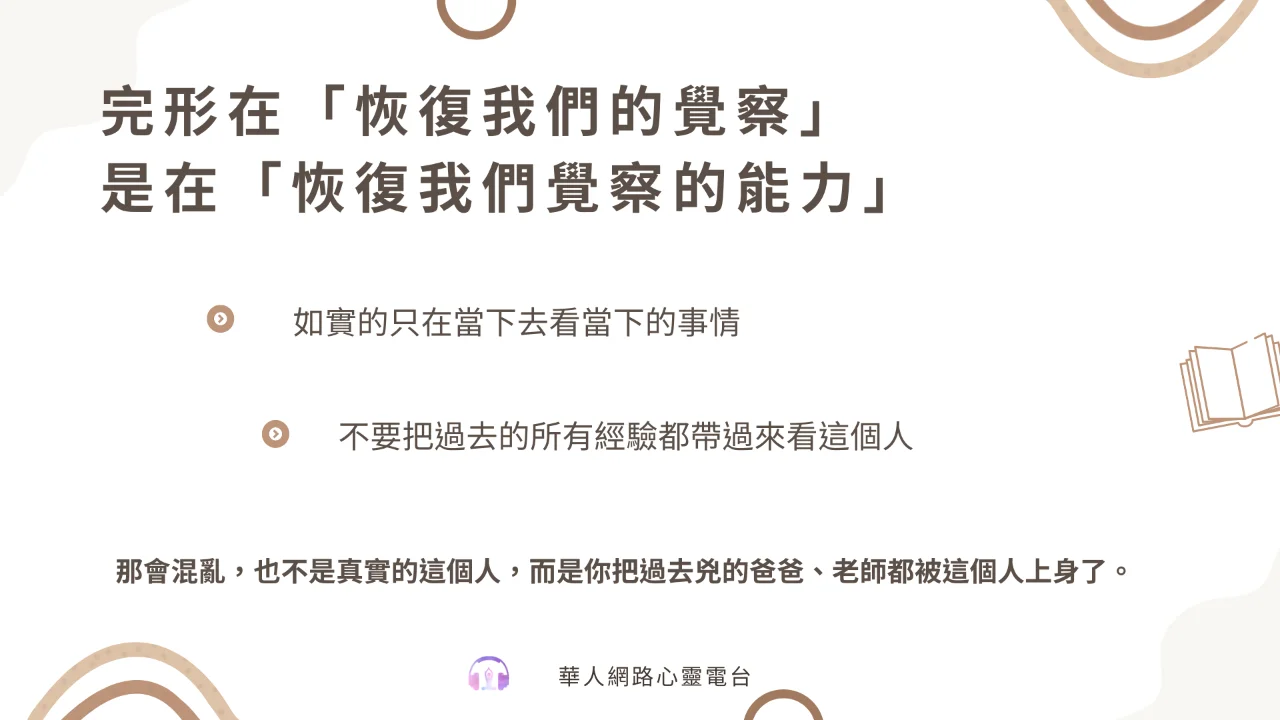

我們常常說完形在「恢復我們的覺察」是在「恢復我們覺察的能力」

而且是比較可以讓他如實的只在當下去看當下的事情,而不要把過去的所有經驗都帶過來看這個人,那就會混亂,也不是真實的這個人,而是你把過去兇的爸爸、老師都被這個人上身了,所以我覺得完形的治療比較像是在這個部分,我們會用比較面質。

有時候這個人對過去不喜歡的經驗已經忘記了,可能是故意忘記的,也可能是潛意識的壓抑,這時我們會幫助他用探問的方式、引導的方式,讓他知道小時候那樣的經驗是他看事情有些不同於真實的狀態。

我們大概會用一些這樣的方法幫助個案來覺察。

我們自己做的話,可能比較需要去探究過去有些什麼樣不好的經驗?

大家不要想「不好的經驗」,是有「多不好」?

其實很難講。

當我們很在意一件事,比如:我很在意這次考試的成績。

這次我考不好已經很挫折了,我去跟媽媽說這次好像考的很不好…

媽媽可能沒有安慰我,反而很兇的說:「你怎麼不專心?」

我就覺得自己被冤枉了…

因為我覺得我很認真,可是我可能粗心了,或其他原因…

如果我太在意這件事,可能有的媽媽就急了說:「你根本就是沒有用!讀了也沒有用!」

這句話就打到我了…

媽媽可能真的也沒有這樣的意思,她只是生氣。

可是這種經驗如果一直想到,一直記得,或是你沒有想到,但每次遇到類似的事或狀況,就會聯想到:

「我是一個沒有用的人。」

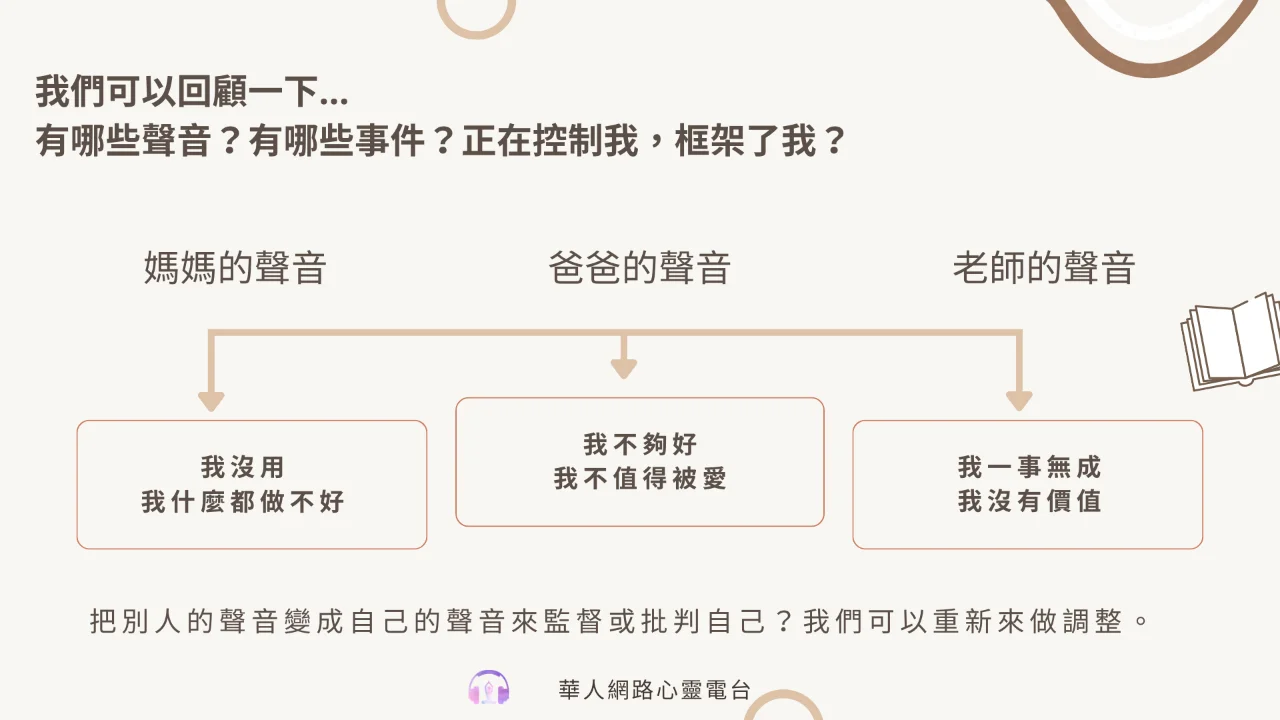

你把媽媽這句話變成自己的聲音來監督或批判自己

我說的污染覺察也是一樣的。

遇到挫折,你自我覺察可能就會變成:「整個人的一種,我沒用的批判」。

我的意思是,平常我們也可以稍微回顧一下…

有哪些聲音?有哪些事件?正在控制我,框架了我?

我們就可以重新來做一個調整。

或者像情緒、感覺,我可不可以恢復我原有的感覺?

我覺得冷就冷,不用擔心別人說「不冷啊!」

因為每個人的感覺都不一樣。

如果今天這件事情我覺得有些生氣,我不見得一定要發脾氣,但我知道我生氣了,所以這件事對我來說可能是讓我不舒服的,我可以稍微注意一下;

如果我覺得我不可以生氣,所以就不敢生氣或不敢面對這件事,那我們的覺察就還是會被混淆。

這個覺察在完形為什麼這麼重要?

因為你沒有覺察清楚就隨便做了決定,或是做了選擇,那這個選擇通常就不太好

冷熱還只是簡單的事情,比如:

你覺得很冷

爸爸說:「怎麼會冷呢?不要怕冷啊」

你心想,那這樣我就不要帶外套好了…

但事實上你真的很冷,可能會受涼。

這是一個很小的例子。我的意思是,如果你的覺察無法根據自己的需要去做判斷時,就會做出錯誤的選擇。

有的錯誤選擇就會終身悔恨,難以彌補。

完形認為,只要把覺察弄的比較清明,我們對自己的了解很清楚,對別人、環境、外在的限制,我能夠有清楚的了解時,我做出的決定跟選擇在當下至少是會比較適合自己的,也比較不會做出可怕的決定。

以上是我對於主持人剛剛說的覺察的部分。

安:老師的分享讓我們覺得很暖心的是:如實的、清明的

這是很重要的關鍵,可以看到當下。

我覺得很多人這輩子可能都活在他自己過去的個性、信念裡,也不清楚這些情緒是怎麼回事?

我看老師後面有特別在談情緒,比如:生氣和委屈是有一些連結的。

可不可以簡單跟我們說幾個例子,因為時間關係也沒辦法跟我們解釋太多,就簡單的分享一下。

曹:我剛剛在講的已經跟這部分有一點點關係了。

我們剛剛說到老闆的部分,那個主管我一看到他就感到非常害怕,這個害怕就有點點不符合實際的狀況。

所以我們會稱他這不是一個原級情緒。

原級情緒是指看到一件事情很可怕,就真的感覺到害怕,而害怕的程度跟這件事情的危險程度差不多

這部分我們稱它為健康的原級情緒。

但假如這個老闆只是告訴你一些做法,突然之間就感到很害怕,同時害怕的強度很高,這時可能就是你過去的害怕經驗把它一起拿到這裡來了。

這部分我們稱它為不健康的原級情緒。

我覺得這在我們的生活經驗裡,非常非常多。

我們是怕過去、以前的經驗,可能小時候被丟在門口,或是走失了,我就會覺得完蛋了、迷路,我就會死掉!

是真的可能會發生的。

但長大後,我如果不小心忘了帶鑰匙,我在門口打不開門,其實我不需要怕到我覺得自己快要死了。

這就是你可能把過去的某些經驗放進來了。

所以我們在覺察上、情緒上也是如此。

委屈是我們台灣一種很特別的情緒,因為委屈是我們自己可能是對的,可是別人不了解;

或是我真的很生氣、很不開心,可是我不敢說,所以我也覺得委屈。

它跟生氣有關的是因為我真的生氣了,可是我不敢說,我就變成了委屈。

在我講情緒的這個概念裡,尤其是做心理助人工作者的,

他在了解別人的情緒時一定要知道「有些時候」這個委屈「不是真的情緒」。

有時候他只是生氣但不敢說,所以覺得委屈。

這時,你一直同理他的委屈是沒有什麼用的,你可能要把他更後面真正的生氣,讓他自己能覺察。

覺察情緒、接納情緒,不一定要表現出來。

我生氣,我知道我生氣,但還是會看場合,我不可能在路上破口大罵,所以表達情緒的方式是可以修正的,可以調節的;

或是,可以選擇不同的場合再來說,用不同的方法。

但我們一定要知道我生氣了,我感覺到自己真實的感覺了。

所以我在書上確實是有把很多相對應的情緒,整理出詳盡的說明。

安:有些人不知道在氣什麼,但那些生氣背後可能隱藏的就是這種委屈,或是悲傷。

曹:對,也可能反過來。

有時候委屈後面是生氣,有時候生氣後面是害怕、自卑,或是惱羞成怒。

所以我們的情緒要自己了解清楚。

如果是助人工作者的話,就要更清楚他真正的情緒是什麼,否則處理是沒有用的。

一直讓他生氣、讓他發洩,其實並不是真的生氣,裡面可能有很多的害怕或不安,所以要處理的應該是後面的部分,真正的情緒。

安:老師這本書後面寫得非常非常的精彩,可以讓聽眾朋友,或是想助人的工作者可以好好來研讀。

今天謝謝曹老師跟我們分享 <懂得的陪伴> 這本新書,由心靈工坊出版。

曹:唸起來有點繞口。

安:謝謝老師,掰掰。

曹:不會,掰掰。

0 Comments